目次

そもそも「震度」って何?

地震のニュースでよく聞く「震度」という言葉。実は、地震の揺れの強さを表す指標のことです。地震が起きたときに、ある場所でどれくらい強く揺れたかを表しています。

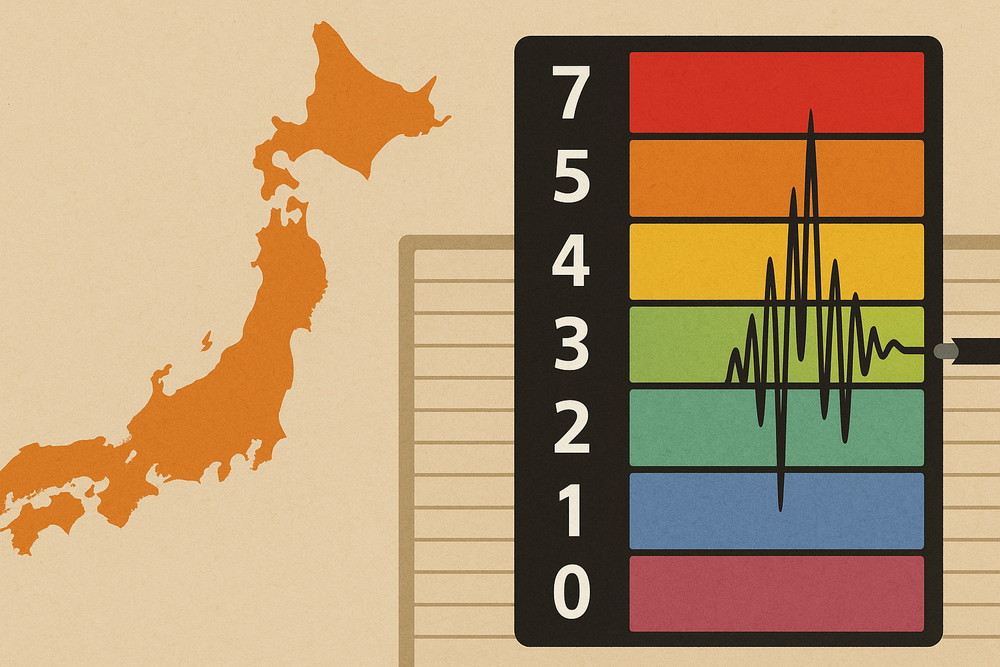

震度は、数字が大きいほど揺れが強いことを意味します。日本では0から7までの10段階(震度5と6には「弱」と「強」があるため)で震度が表されます。同じ地震でも、場所によって震度が異なることがよくあります。1996年以降は、「計測震度計」という機械で自動的に測っています。それ以前は、人が感じた揺れや建物の状況から推測していました。

震度7より大きい震度がない理由

日本では震度は最大で「震度7」までしかありません。どれほど強い揺れでも、震度7以上にはならない決まりになっています。その理由について、詳しく説明します。

①震度7はすでに最大の被害を意味するから

震度7とは、立っていることが困難で、多くの建物が倒れてしまうほどの強い揺れです。過去の大きな地震でも、震度7の地域では多くの家や建物が壊れ、大変な被害が出ました。

震度7では、これ以上の大きな被害を想像するのが難しいほどの状況が起きます。そのため、これ以上の震度を分けても防災対策に役立たないとされています。自治体や防災機関も、震度7の時点で最も高いレベルの対応を開始するため、震度8や9といった数字を作る必要性がないのです。

②震度7以上を正確に測るのが難しいから

地震の揺れは、「計測震度計」という機械で測定します。最新の機械はかなり大きな揺れでも測れますが、それでも極めて大きな揺れの場合は正確に測ることが難しいことがあります。

震度7以上の区別をはっきりつけるには、非常に細かなデータが必要ですが、大きな揺れでは機械がうまく測れない場合があり、細かな差を正確に区別することはとても難しいのです。そのため、震度7以上を無理に区別することは行われていません。

③震度を増やすと混乱する可能性があるから

震度7以上を設定すると、「震度8」や「震度9」といった新しい震度を導入することになります。これは、地震が発生した時に正しく情報を伝える上で混乱を生じさせる可能性があります。

もし震度の数字が増えると、ニュースや防災情報の伝え方が複雑になってしまいます。地震が起きたときは素早く、はっきりと情報を伝えることが大切です。震度7を最大の区分としておくことで、「これ以上の被害はない」という明確なメッセージを伝えることができます。

人々が混乱せず、冷静に行動できるようにするためにも、震度7を最大の震度として設定しているのです。

④海外と日本で震度の考え方が違うから

世界には、日本と違う震度の表し方をしている国もあります。例えば、アメリカやヨーロッパの一部では「メルカリ震度階級」という12段階の震度が使われています。

では、なぜ日本は7段階(実際には10区分)しかないのでしょうか。実は、日本の震度は「速報性」を重視しています。地震が起きた瞬間にすぐ情報を出すため、区分をシンプルにして分かりやすくしています。

一方、海外の12段階は後でじっくり調査して細かく区分するため、すぐに速報として出すのには向きません。日本が震度7を最大にしているのは、情報をいち早く伝え、人々がすぐに行動できるようにするためなのです。

震度とマグニチュードは何が違うの?

地震のニュースでは「震度」の他に「マグニチュード」という言葉もよく聞きます。この二つは似ているようで、実はまったく違うものです。

「震度」は、ある場所でどれくらいの揺れが起きたかを示します。それに対して、「マグニチュード」は地震そのものの規模、つまり地震が起きたときにどれほどのエネルギーが出たかを示しています。

例えば、大きな太鼓を叩いたとき、太鼓の中心(震源)で出る音の大きさがマグニチュードだとします。一方、同じ音でも、近くで聞く人と遠くで聞く人では聞こえ方が違いますよね。その聞こえ方が震度です。マグニチュードが同じ地震でも、震源から遠い場所では震度が小さくなり、震源に近いほど震度が大きくなります。

日本で地震が多い理由

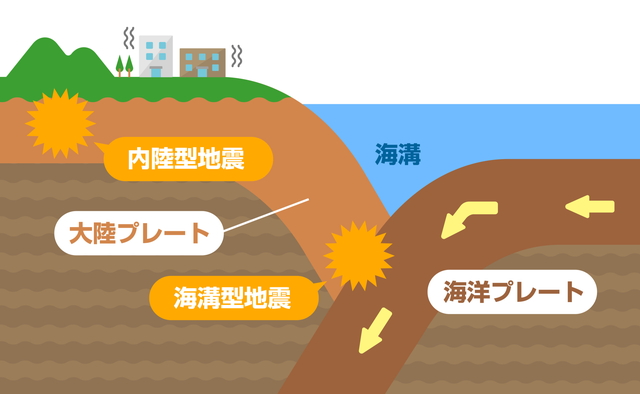

日本は「地震が多い国」として有名ですが、その理由は日本が特別な位置にあるからです。

私たちが住んでいる地球の表面は、「プレート」と呼ばれる大きな岩盤がいくつも重なっています。日本の周りには、このプレートが4つも重なり合っています。このプレート同士はゆっくりと動き続けていて、プレートがぶつかり合ったり、下にもぐり込んだりする場所で地震が起きます。日本の周辺では、常にプレート同士がぶつかり合い、ゆがみが溜まり続けています。そのゆがみが限界になると、地震として大きなエネルギーが一気に放出されます。

世界全体で見ると、日本の国土はわずか0.3%しかありません。しかし、世界で起こるマグニチュード6以上の地震の約20%が日本周辺で起きています。つまり、日本は世界でも特に地震が多い地域に位置しているのです。

地震の震度と私たちの生活

震度の数字が大きくなると、実際の生活にどのような影響があるのでしょうか。震度ごとの揺れや被害の目安を簡単にまとめてみました。普段からイメージを持っておくことで、いざというときの備えになります。

震度3の揺れと影響

震度3では、屋内にいるほとんどの人が揺れを感じます。食器棚からカタカタと音がしたり、電線が少し揺れる程度の揺れですが、大きな被害はありません。

震度5弱の揺れと影響

震度5弱になると、多くの人が恐怖を感じ、何かにつかまりたくなります。棚の上の物が落ちたり、家具が動く場合もあります。窓ガラスが割れることもあるため注意が必要です。

震度6強の揺れと影響

震度6強では、立っていることが難しくなります。家具が倒れて動き、自力で移動するのが難しくなることもあります。また、建物の壁や窓ガラスが壊れて危険な状態になります。自分の安全を守るため、避難することが難しいほどの揺れです。

震度7の揺れと影響

震度7になると、揺れに翻弄され、自分の意思で動くことがほぼ不可能になります。古い建物は高い確率で倒壊し、地面が大きく割れたり崩れたりします。命を守るための行動すら難しい、非常に深刻な被害が発生します。

今すぐ家庭でできる地震への備え

地震はいつ起きるか分かりません。だからこそ、日頃からできる対策を少しずつ進めておくことが大切です。家庭ですぐに取り組める備えを紹介します。

家具を固定して地震に備える

地震による怪我の多くは、家具が倒れることが原因です。特に背の高い家具や本棚、テレビなどは、倒れないように専用の金具や粘着マットでしっかり固定しましょう。家具を固定しておくだけで、地震の際の危険を大幅に減らすことができます。

非常用持ち出し袋を準備する

地震が起きると、電気や水道が止まることがあります。最低でも3日分、できれば7日分の水や食料を備蓄しましょう。また、以下の物を入れた非常用の持ち出し袋を準備し、家族全員がすぐに持ち出せる場所に置いておきます。

- 水や食料(3〜7日分)

- 懐中電灯と予備電池

- 携帯ラジオ

- 救急セットや薬

- 現金や身分証のコピー

避難場所と連絡方法を家族で話し合う

いざ地震が起きたときに慌てないためには、家族で避難場所を確認しておくことが大切です。さらに、災害時には電話が繋がりにくくなるため、災害用伝言ダイヤル(171)の使い方やSNSなど複数の連絡手段を確認しておきましょう。家族全員が同じ情報を共有することで、万が一の時にすぐに連絡を取り合えるようになります。

家の耐震性を確認する

古い家や建物は地震に弱い場合があります。特に1981年以前に建てられた家は現在の耐震基準を満たしていない可能性が高いため、専門家による耐震診断を受け、必要に応じて耐震補強を行うことを検討しましょう。

地域の防災訓練に参加する

自分たちだけでは不安が残ることも多いため、地域で実施される防災訓練に積極的に参加しましょう。避難場所までの経路や地域での協力体制について学べるため、地震の時に地域の人たちと助け合うことができるようになります。

まとめ

震度7が日本の震度階級の最大値である理由は、防災対応を迅速かつ効果的にするためです。ところで、地震による建物倒壊の被害を受ける確率は、建物の耐震性によって大きく変わります。実際に、阪神・淡路大震災では、耐震補強された建物の多くが倒壊を免れました。家庭での耐震診断や家具の固定などの小さな行動が、大きな地震の際に命を守る決定的な要因になります。