目次

喪中とはどんな期間?注意すべき理由

喪中とは、家族や近しい親族が亡くなった後、悲しみを感じ、故人を偲びながら静かに過ごす期間です。この期間は一般的に故人の死後約一年間で、一周忌を迎えるまでを目安にします。

喪中の間は、お祝い事を避けたり、派手な行動を控えたりするのが礼儀とされています。理由は、故人を亡くした遺族が深い悲しみの中にあり、心を傷つけるような行動や言葉を避けるためです。

とくに、言葉には知らず知らずのうちに相手を傷つけてしまう可能性があるため、細心の注意が必要です。

喪中に言ってはいけない言葉

喪中の人と接するときには、言葉の選び方に特に配慮が必要です。普段は気にならない言葉でも、喪中の方にとっては不快に感じたり、傷ついたりする場合があります。なぜ言ってはいけないのか、その理由を理解しながら見ていきましょう。

1. 「頑張って」や「元気出して」などの励まし言葉

大切な人を亡くした直後は、多くの遺族が深い悲しみや喪失感を抱いています。そのようなときに「頑張って」「元気を出して」と励ますのは、相手にとって負担に感じられる場合があります。悲しみを抑え込むことを求められているように感じたり、自分の感情を否定されているように思えたりするからです。

慰めのつもりであっても、これらの言葉は相手に無理をさせてしまう可能性が高いので、避けるのが賢明です。その代わりに、「ご無理なさらないでください」「お力落としのことと存じますが」などの相手をいたわる言葉を使いましょう。

2. 「死ぬ」や「死亡」など直接的に死を表現する言葉

「死ぬ」「死亡」といった言葉は、直接的であり、遺族にとって非常に生々しく響きます。特に、亡くなった直後の遺族は、故人の死をまだ受け入れられていない場合も多く、こうした言葉を聞くと悲しみや喪失感が強くなってしまうことがあります。

代わりに「ご逝去」「永眠される」などの柔らかい表現を使うことで、遺族の気持ちに寄り添うことができます。特に口頭や書面での表現には、注意深く配慮することが大切です。

3. 「重ね重ね」「度々」などの重ね言葉

「重ね重ね」「度々」「再三」といった言葉は、同じことを繰り返す表現であり、不幸が再び起こることを連想させてしまいます。遺族の立場に立つと、一度起きた辛い出来事がもう一度起きることを暗示されているようで、不快感や不安を抱かせる恐れがあります。

こうした表現を無意識に使うことも多いですが、喪中では特に慎重になりましょう。必要な場合は、「改めて」や「心より」といった言葉に置き換えて表現することが望ましいです。

4. 「生きていた頃」「生前は」などの言葉

「生きていた頃」や「生前は」といった表現も、遺族が聞くと故人の不在を強く感じさせてしまうことがあります。亡くなったことをまだ受け入れられない遺族にとっては、こうした言葉が現実を突きつけられたように感じられ、悲しみが深まることもあります。

このため、できるだけ「ご存命のとき」「お元気だった頃」などの穏やかで柔らかい表現に置き換えることが望ましいです。また、故人の話をする際は、その人の生き方や人柄に焦点を当てることで、遺族が故人を温かく思い出せるように配慮するとよいでしょう。

5. 「冥福を祈ります」「ご霊前に」など宗教に関わる言葉

仏教では「ご冥福をお祈りします」や「ご霊前に」などの表現を一般的に使いますが、宗教や宗派によってはこれらの言葉が不適切になることがあります。

例えば浄土真宗では「冥福」という概念がないため、この言葉を使うと失礼になる場合があります。キリスト教や神道の家庭でも仏教用語は使われません。相手の宗教や宗派がわからない場合は、「心よりお悔やみ申し上げます」「謹んで哀悼の意を表します」など、宗教的な要素がない中立的な表現を使うのが無難です。

6. 「四十九日」「一周忌」などの法要に関する言葉

「四十九日」「一周忌」など、故人の法要を指す言葉自体はタブーではありませんが、状況によっては慎重に使う必要があります。

これらの言葉は、法要を直接示しているため、遺族がまだ悲しみの中にいる場合、死の事実を強く意識させてしまう可能性があります。必要に応じて使う場合は、「忌明け」「ご供養の日程」などのやや婉曲的な表現を使うことで、遺族に対する配慮を示すことができます。

7. 「大往生」など長寿を強調する言葉

「大往生」という表現は、一般的に長寿を全うしたことを表す言葉ですが、遺族以外が軽々しく使うべきではありません。なぜなら、「十分長生きしたからもういいだろう」といったニュアンスを与えてしまう可能性があるからです。

遺族にとっては、たとえ高齢であっても大切な人を失った悲しみは深く、「大往生」と言われても慰めにはならず、かえって気分を害してしまうこともあります。そのため、「長きにわたりご活躍されました」や「充実した人生を歩まれましたね」など、故人の人生を敬意をもって称える表現を使うとよいでしょう。

喪中に避けるべき行動とは?

喪中期間は言葉だけでなく、行動にも注意が必要です。お祝いごとや派手な行動を控えるのは、悲しみの中にいる遺族への配慮や、故人への敬意を示すためのマナーとされています。意外と見落とされがちな行動もあるので、ここで確認しましょう。

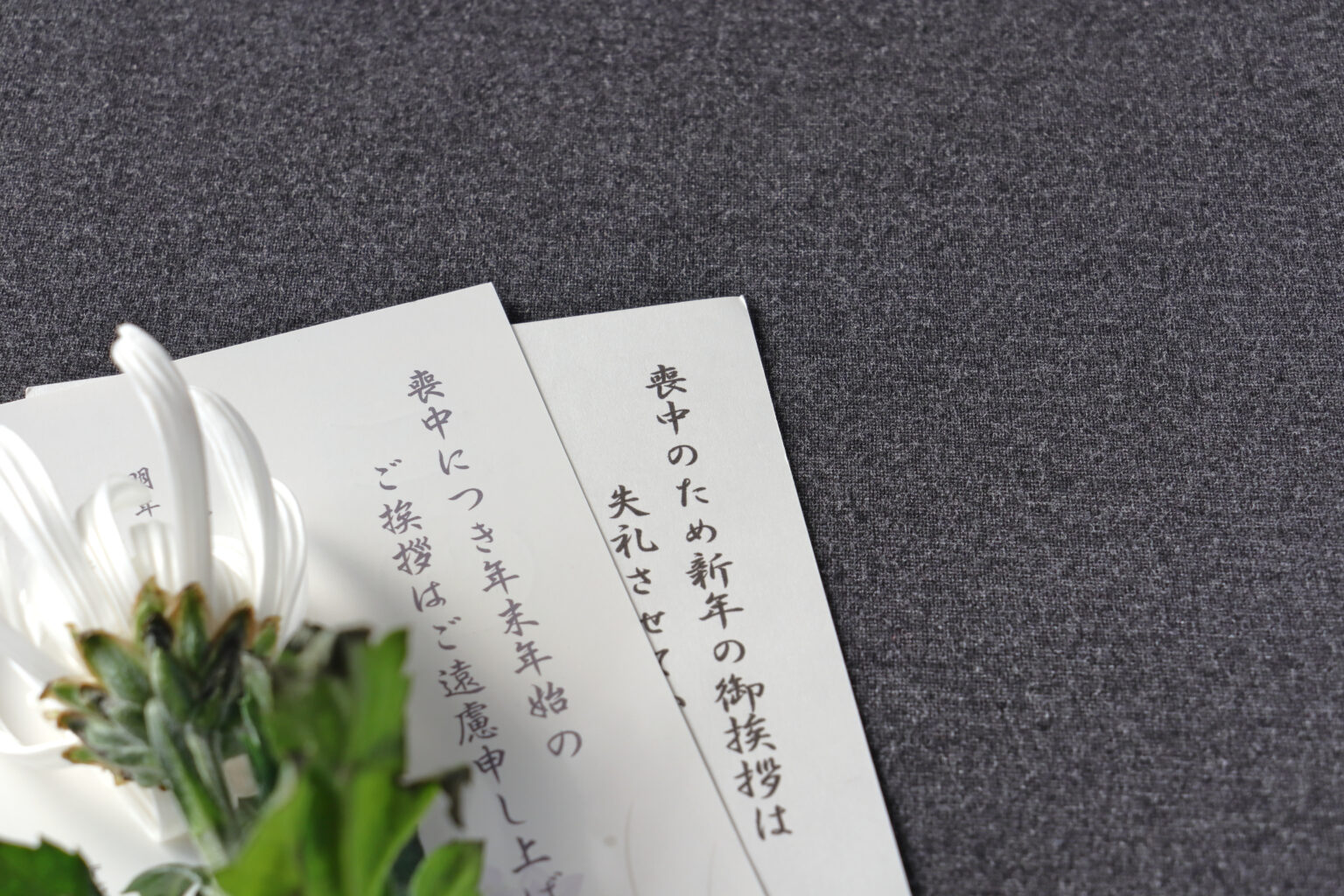

年賀状やお正月飾りをすること

喪中期間は、お祝いに関わる年賀状のやり取りや門松・しめ縄といったお正月飾りは避けるのが一般的です。これらは新年を祝う意味があり、悲しみの期間である喪中には不適切とされています。年末までに喪中はがきを出し、新年の挨拶を控えることが望ましいでしょう。

おせち料理を食べること

おせち料理は新年のお祝いとして食べる料理であり、特に鯛や海老など、めでたいとされる食材が含まれます。そのため、喪中期間は控える方がよいとされています。家庭によっては普通の食事に近いものを選んだり、お祝いの意味合いが強い食材を避けたりと工夫するとよいでしょう。

初詣など神社への参拝をすること

喪中期間の中でも、特に亡くなってから四十九日間(忌中)は神道において「穢れ」とされるため、神社への参拝を控えるのがマナーです。四十九日を過ぎても、初詣は新年を祝う行事なので避けるか、時期をずらして静かに参拝するのがよいでしょう。仏教のお寺への参拝については、問題ありません。

結婚式や新築祝いなどの慶事に参加すること

喪中期間における結婚式や新築祝いなどのお祝いごとは、原則として避けるべきとされています。これらは「新たな人生の門出」を祝うもので、悲しみの期間にはふさわしくないと考えられているためです。やむを得ない場合でも、せめて忌明け(四十九日が過ぎてから)に参加するようにし、控えめな服装を心がけましょう。

派手な服装や華美なアクセサリーを身に着けること

喪中期間は、派手な服装や華やかなアクセサリー、濃いメイクは避け、落ち着いた色合いで統一するのがマナーです。遺族として喪中にいる人はもちろん、周囲の人も派手な服装で接するのは相手への配慮に欠けます。黒やグレー、紺色などの落ち着いた色を選ぶことをおすすめします。

まとめ

喪中のマナーは、単なる形式的なルールではなく、「悲しみの中にいる人の心に寄り添う」ことが本質です。言葉や行動を選ぶ際には、自分が同じ立場だったらどう感じるかを考えることが大切になります。

また、最近では家庭や地域によって考え方に差があるため、親族間であらかじめ話し合って共通理解を持つことがトラブルを防ぐ秘訣です。相手を傷つけないためには、マナーを守るだけでなく、その根底にある「相手への思いやり」を常に忘れないことが何より重要です。