目次

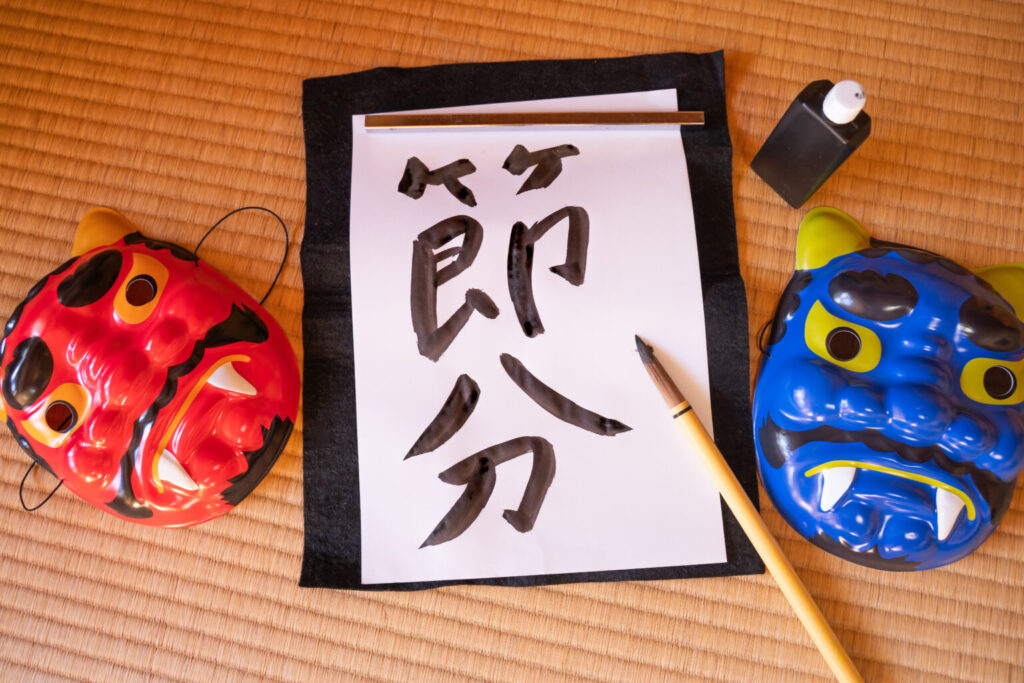

節分とは?運気をリセットする「季節の大晦日」

節分といえば「豆まきイベント」というイメージが強いですが、その本質は「心の新陳代謝」にあります。

本来は「季節を分ける」という意味があり、特に立春の前日である冬の節分は、旧暦における一年の締めくくり、つまり「大晦日」のような役割を担ってきました。

この時期は季節の変わり目で体調を崩しやすく、昔の人はそれを「鬼(邪気)」の仕業と考えました。

溜まった疲れやどんよりした空気感を鬼に見立てて外へ追い出し、翌日から始まる新しい季節を最高の状態で迎える。そんな前向きな「準備の日」として過ごすことが、開運の第一歩となります。

節分にやってはいけないこと【豆まき編】

鬼を払うはずの豆まきも、やり方を間違えると逆効果になりかねません。まずは、意外と知らない豆まきのタブーを確認しましょう。

1:生の豆をそのまま撒くのはNG

豆まきには、必ず「炒った豆」を使うのが鉄則です。生の豆を撒いて、もし拾い損ねたものから芽が出てしまうと、「災厄が芽吹く」とされて非常に縁起が悪いと考えられているからです。

これには「魔の目(まめ)を射る(炒る)」という、邪気を完全に封じ込めるための強い願いが込められています。

市販の「福豆」は基本的に炒ってありますが、ご自身で大豆を用意する場合は、必ず火を通す工程を忘れないようにしましょう。

2:明るいうちに撒くのはNG

「豆まきはいつやるのが正解?」という疑問の答えは、ズバリ「夜」です。

鬼や邪気は、太陽が沈み、闇が深くなる時間帯に活発になると信じられてきました。昼間の明るいうちに終わらせてしまうと、まだ鬼が到着していないのに追い出し作業をしていることになり、厄除けの効果が薄れてしまいます。

家族が揃う夕食後など、夜の気配が濃くなってから腰を据えて行うのが、古来伝わるパワーを味方につけるコツです。

3:窓を閉め切ったまま撒くのはNG

「鬼は外!」と言いながら家の中に豆を撒くだけでは、鬼が逃げる場所がありません。

まずは窓や玄関を少し開けて、そこに向かって「外!」と邪気を追い出すのが正しい手順です。そして、鬼が出ていった隙を逃さず、すぐに窓を閉めてから「福は内!」と家の中に撒きましょう。

これで「一度出した災いを戻さない」と「入ってきた福を閉じ込める」という二重の結界が完成し、家全体の空気がガラリと入れ替わります。

4:撒いた豆を放置するのはNG

撒いた後の豆をそのままにしておくと、家の中に「厄」を放置し続けることに繋がります。

豆は空間の邪気を吸い取ってくれているため、感謝しつつもその夜のうちか翌朝にはきれいに掃除をしましょう。ベランダや共用部分も、マナーとして早めの清掃が欠かせません。

物理的に掃除をして家を整えることは、新しい季節の福を迎え入れるための「心の準備」そのものであり、立派な開運アクションになります。

5:小さい子に豆を食べさせるのはNG

これは運気以前に、命を守るための絶対的な安全ルールです。奥歯が生え揃っていない5歳以下の子どもには硬い豆を食べさせないようにしましょう。

喉に詰まらせたり、誤って気管に入り込んだりするリスクが非常に高いからです。お子さんには豆まきの「楽しさ」だけを担当してもらい、食べるのはボーロなど別のお菓子で代用しましょう。

家族全員が安心して笑顔で過ごせることが、何よりの福を呼び込みます。

節分にやってはいけないこと【恵方巻き・食事編】

福を丸ごと体に取り込む恵方巻き。そのご利益を損なわないための、食事の作法を見ていきましょう。

6:恵方巻きを途中で切るのはNG

「食べにくいから」と包丁でカットすると、せっかくの「縁」や「運」を断ち切ってしまうと言われています。福を途切れることなく体に取り込むために、一本丸かじりするのが本来の理想です。

もし丸ごと一本が大きすぎる場合は、無理に大きなものを買うのではなく、最初からハーフサイズや細巻きを選んでおきましょう。

切らずに食べきれる適切なサイズを準備することも、福を逃さないための賢い知恵といえます。

7:完食するまで喋るのはNG

食べている最中にお喋りをしてしまうと、口から福が逃げていくと言われています。恵方巻きをいただく間は、その年の神様がいる恵方を向き、願い事を頭の中で唱えながら最後まで無言でじっくり味わいましょう。

無言で食べる時間は、自分自身の心と向き合う貴重なひとときでもあります。静かに完食したあと、家族で会話を始める。そのメリハリが、食事の場に清々しくポジティブな空気をもたらしてくれます。

8:無理に頬張るのはNG

「一気に食べなきゃ!」と焦って口に詰め込むのは、窒息の危険があり非常に危ない行為です。

神様も、あなたが苦しそうに食べる姿より、感謝して美味しくいただく姿を望んでいるはずです。無言というルールは守りつつも、一口ずつ自分のペースでしっかり噛んで味わいましょう。

安全に、そして落ち着いて福を授かることこそが、本当の意味で縁起の良い食事です。家族の体調に合わせて、優しく見守り合いながら楽しみましょう。

節分にやってはいけないこと【過ごし方・メンタル編】

節分は「気の入れ替わり」を意識する日。心の持ちよう一つで、引き寄せる運気が変わります。

9:喧嘩やネガティブ発言はNG

節分は一年の気を整えるタイミング。そんな日にイライラしたり、誰かと争ったりすると、その悪い気が新しい季節にも残ってしまいます。

「笑う門には福来る」という言葉通り、この日ばかりは穏やかな気持ちで過ごすことを意識してみましょう。感謝の言葉や明るい話題を口にすることで、家の中の振動が上がり、邪気が入り込む隙がなくなります。

自分自身の心を整えることが、家全体の最強の魔除けになります。

10:新しいことの「開始」はNG

節分から心機一転、何かを始めたくなりますが、実はこの日は「リセット(掃除)」に徹する日です。

エネルギーが激しく入れ替わる不安定な時期なので、大きな契約や財布の使い始めなどは、翌日の「立春」まで待つのが正解。立春は旧暦の元日にあたるため、スタートを切るには最高の日となります。

今日はまず、身の回りの不要なものを手放してスッキリさせることに専念し、明日の「本番」に向けた余白を作りましょう。

運気を最大化!節分にやるといいこと

NG行動を避けたあとは、プラスアルファのアクションでさらに福を強力に引き寄せましょう。

撒く前に「福豆」を高い場所へ供える

買ってきた豆をすぐに使うのではなく、撒く直前まで神棚や、目線より高い位置にお供えしてみてください。

お皿にのせて少しの間でも「神様に捧げる」プロセスを挟むことで、ただの食材が、邪気を払うパワーを持った「福豆」へと格上げされます。

形から丁寧に入ることで、豆まきという儀式に対する自分自身の気持ちが引き締まり、より大きな清めと開運の効果が期待できるようになります。

豆が苦手なら「福茶」を飲む

年齢の数だけ豆を食べるのが大変なときは、温かい「福茶(ふくちゃ)」がおすすめです。

- 湯呑みに豆3粒、梅干し、塩昆布を入れる

- 熱いお茶、またはお湯を注いでいただく

梅は「毒消し」、昆布は「喜ぶ」、豆は「まめまめしく働く」という意味を持ち、飲むだけで豆を食べたのと同じご利益があると言われています。胃腸に優しく、心までホッと温まる伝統的な習慣です。

玄関に「柊鰯(ひいらぎいわし)」を飾る

鰯(いわし)の頭を柊(ひいらぎ)の枝に刺して玄関に飾る「柊鰯」。鬼は鰯の強い臭いと、柊のトゲが大の苦手です。

これを玄関先に置いて「結界」にすることで、外からの災いを寄せ付けない強力な魔除けになります。現代の住宅事情で外に飾るのが難しい場合は、玄関の内側の高い場所などでも構いません。

「家の入り口を守る」という意識を持つことが、家族への安心感と新しい幸運を引き寄せます。

「酒塩風呂」で厄を流す

一日の終わりに、お酒を一垂らしとお塩を少々入れたお風呂に入りましょう。

これは豆まきで邪気を追い出した後の「仕上げのデトックス」です。酒と塩には強力な浄化作用があるとされ、一年の疲れや淀んだ気を流し切ることができます。

身も心も軽くなってから眠りにつくことで、翌朝の立春から新しいエネルギーをスムーズに受け取ることができるようになります。

翌朝に使う「新しい下着」を用意する

節分の夜のうちに、翌朝の立春(新年)から使う新しい下着や靴下を用意しておきましょう。

立春は「一年の始まり」であり、このタイミングで肌に触れるものを新調することは、エネルギーをリセットする強力なアクションになります。

古いものを脱ぎ捨てて、まっさらな状態で新しい季節の一歩を踏み出す。そのワクワクした気持ちこそが、これからの運気をグッと押し上げてくれる原動力になります。

完璧さよりも「心地よい節目」を大切に

節分の作法には多くの決まりごとがありますが、その根底にあるのは「古い自分を脱ぎ捨てて、新しい気持ちで明日を迎えたい」という、先人たちの温かな願いです。

形式を100点満点で守ること以上に、家族で笑い合いながら、安全に、そして感謝して旬のものをいただく時間そのものが、何よりの厄除けになります。

形に縛られすぎず、今の暮らしに合ったやり方で、清々しい春のスタートを切ってくださいね。