目次

お米はどのくらいもつの?保存期間の目安

お米の袋には賞味期限が書かれていないことが多く、いつまで食べられるか迷う方も多いでしょう。実は、お米は精米直後から劣化が始まり、未開封でも徐々に鮮度が落ちていきます。

保存期間の目安は季節や保存状況によっても異なりますが、精米日から1~2か月以内に食べきるのが一般的な目安です。ただし、気温の高い夏場は特に劣化が早いため、1か月以内を推奨します。反対に気温の低い冬場は2か月ほど鮮度が維持されます。

また、玄米の場合は精米していないため酸化が遅く、冷蔵保存であれば6か月程度までおいしく食べることが可能です。長期保存を考えている方は、玄米での購入や保存方法を工夫しましょう。

ここで注意したいのは、購入時の袋は密閉容器ではないため、未開封であっても虫や空気が入り込むことがあるという点です。購入したら早めに密閉容器に移し替え、適切な方法で保存することが大切です。

絶対に食べてはいけないお米の7つの特徴

お米の劣化は一見わかりにくいですが、健康への悪影響を考えると見逃せない問題です。食べると危険なお米には共通のサインがあります。以下の特徴に当てはまる場合、無理をして食べずに処分するようにしましょう。

① お米に虫が湧いている

お米に虫が大量発生している場合は、衛生的に非常に問題があります。主に発生するのはコクゾウムシやノシメマダラメイガの幼虫で、これら自体に毒性はありませんが、虫の死骸やフンが混ざることでアレルギー症状を引き起こすことがあります。

また、虫がいるということはお米の保存状態が悪く、湿気やカビが併発している可能性が高いです。特に乳幼児や高齢者、免疫が弱い方は絶対に口にしてはいけません。

さらに、虫を完全に取り除くことは困難で、見えない卵や幼虫が混ざっていることもあります。安全面を考えると、虫が発生したお米はすべて廃棄する方が賢明です。

② お米がネバネバと糸を引いている

お米が糸を引く場合は、ノシメマダラメイガの幼虫が繁殖し、糸を吐いている可能性があります。この糸には虫のフンや卵が混ざりやすく、衛生的に非常に悪い状態です。

また、糸引きはお米の腐敗が進行しているサインでもあり、糸を取っても内部の菌や虫の成分が残るため、安全とは言えません。このような状態が見られた場合は、その部分だけでなく周囲のお米もまとめて処分しましょう。

③ お米が灰色やグレーっぽく変色している

通常のお米は白色ですが、灰色やグレーっぽく変色している場合は特に注意が必要です。これはカビが生えているか、お米が酸化している可能性があります。

カビが生えたお米は人体に有害な「カビ毒」を含んでいる可能性があり、洗っても熱を加えても消えません。カビ毒を摂取すると、胃腸障害や免疫力の低下など、深刻な健康被害を引き起こすことがあります。

また、酸化したお米は油っぽい臭いがして、味や栄養価も著しく低下しています。灰色やグレーっぽい色に気づいた場合は絶対に食べず、すぐに廃棄しましょう。

④ お米が黄色や茶色に変色している

お米が黄色や茶色に変色している場合、保存環境が悪く、酸化が進んだサインです。特に長期間、空気に触れて保管されたお米は酸化が進みやすく、栄養素が失われ、味や香りも悪化します。

さらに黄色く変色したお米は、湿気が多い環境で保存された可能性もあり、虫やカビが併発していることがあります。このような場合、安全性を確保するため、食べるのを避けることが重要です。

⑤ 酸っぱい臭いやカビ臭さがある

新鮮なお米にはほとんど臭いがありません。酸っぱい臭いやカビ臭さがある場合は、お米が腐敗しているか、カビが発生している可能性があります。

酸っぱい臭いはお米が発酵していることを示し、湿気や水分の侵入によって微生物が繁殖している証拠です。これを食べると胃腸に負担がかかり、食中毒の原因にもなります。

カビ臭さは見た目にはわかりにくい場合もありますが、カビの胞子がすでにお米全体に広がっていることも多く、有毒物質が含まれている危険性があります。臭いに違和感を覚えたら、安全を考えて廃棄しましょう。

⑥ お米が油っぽい臭いを放っている

お米から油っぽい臭いがする場合、脂肪分が酸化している可能性があります。これは精米後に長期間保存したことでお米の脂肪分が劣化し、酸化したために発生します。

脂肪の酸化はお米の品質を著しく低下させ、味も栄養も損なわれます。さらに酸化した脂肪を摂取すると、胃腸の不調を引き起こしたり、健康を害するリスクがあります。お米から油臭さを感じたら、食べることを控えてください。

⑦ 炊いたときにご飯がベタベタしたり異臭がする

炊いたお米がベタベタと粘り気が異常に強い場合や、納豆のような異臭、酸っぱい臭いがするときは、細菌が繁殖している可能性があります。特に「セレウス菌」と呼ばれる細菌は、ご飯を常温で放置した場合に増殖しやすく、毒素を生成します。

セレウス菌の毒素は熱に強く、一度毒素が発生すると再加熱しても分解されません。そのため、このような状態のお米は、健康上非常に危険です。違和感を感じたら直ちに廃棄してください。

お米を安全に長持ちさせる保存方法

安全に美味しくお米を食べ続けるためには、購入後すぐに正しく保存することが重要です。ここではお米を長期間安全に保つための保存方法について詳しく解説します。

保存容器の選び方と注意点

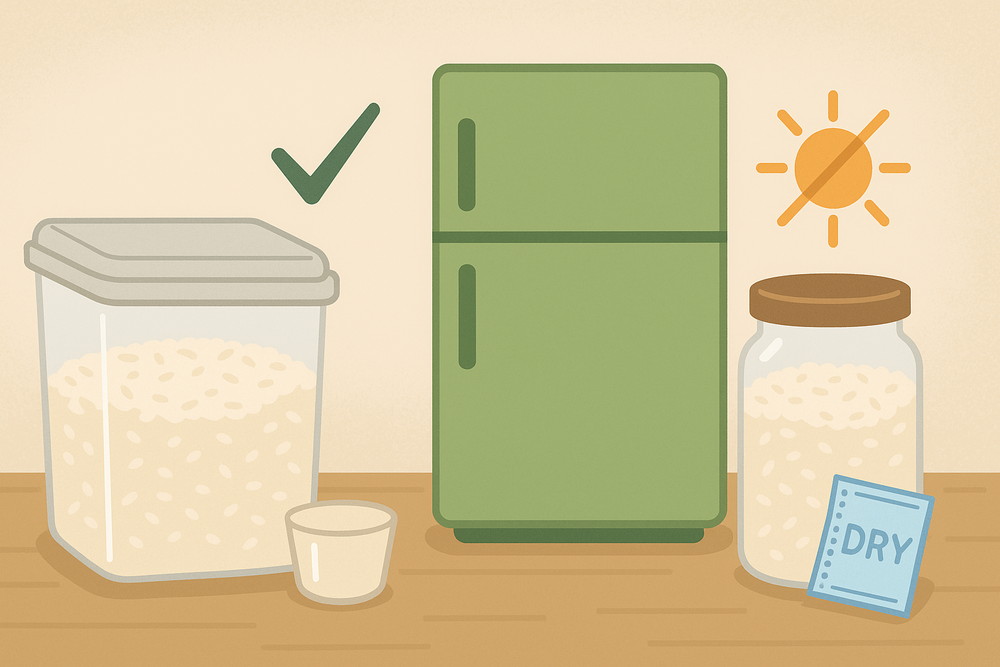

お米の保存には密閉できる容器を使うことが重要です。容器が密閉されていないと、空気や湿気、虫などが侵入しやすく、劣化の原因となります。

プラスチック製の密閉容器やガラス瓶、密閉できるジッパー付き袋などがおすすめです。容器を使う前はしっかりと洗い、完全に乾燥させてから使用しましょう。湿気が容器に残っているとカビが発生する原因になります。

また、米袋のまま保存するのは避けましょう。袋には目に見えない小さな空気穴があり、虫や酸素が入り込みやすくなっています。

保存場所と適切な温度管理

お米は高温や直射日光、湿気が苦手です。特に夏場は温度が20℃を超えると虫が湧きやすくなり、品質が急速に低下します。理想的な保存温度は約10~15℃で、湿度は70%以下に抑えましょう。

おすすめは冷蔵庫の野菜室です。野菜室は約10℃前後で湿度が適度に保たれており、お米の保存に最適です。ただし、野菜室内でお米が結露しないように、必ず密閉容器を使って保存してください。

お米を小分けにするメリット

お米を購入後、一度に使い切れない場合は小分けにして保存するのも有効な方法です。小分けにすると一度に空気に触れる量が少なくなるため酸化を防ぐことができます。

また、冷蔵庫や冷凍庫で小分けにして保存すると、害虫の発生リスクも抑えられます。ただし冷凍庫での保存はお米が割れやすく、食感が落ちる場合もあるため、なるべく野菜室での保存がベストです。

備蓄米(真空パック)の保存と注意点

災害時に備えて備蓄米を保存している方も多いでしょう。真空パックされた備蓄米は、酸素が除去されているため常温でも長期間(約1年程度)保存が可能です。ただし、品質や風味を最優先する場合は精米日から2~3か月以内に食べきるようにしましょう。

備蓄米を開封した後は、通常のお米と同様にすぐに密閉容器に移し替え、冷暗所で保存してください。一度開封すると酸化や虫のリスクが急激に高まるため、開封後は早めに消費することを心がけましょう。

また、備蓄米の賞味期限を定期的にチェックして、劣化が進む前に食べるようにしてください。

まとめ

お米の劣化を防ぐには保存容器や場所、温度管理などが重要ですが、意外に見落とされがちなのが「お米の買いすぎ」です。一度に大量のお米を購入すると、結局使い切れずに劣化させてしまうリスクが高まります。

特に夏場は購入量を控え、こまめに新しいお米を買うことが、最も効果的な劣化防止策と言えるでしょう。食の安全を考えれば、量よりも鮮度重視でお米を選ぶことが何よりも重要です。