目次

海外では常識?「バター面が下になるトースト」の話

日本では「バターを塗ったパンがバター面から落ちる」という話はあまり定着していませんが、アメリカやイギリスなどの海外ではよく知られた「ツイてない話」の一つです。

例えばアメリカでは、「急いでいる朝に限ってトーストを落とし、バター面が下になって床を汚す」といったシチュエーションがジョークとしてよく語られます。これは単なる偶然ではなく、科学的に説明できる理由があるのです。

バターを塗ったパンがバター面から落ちる本当の理由

「バターが重いから」説は誤解

バターが塗ってある面が下になる理由としてよく挙げられるのが「バターを塗った面が重いから」という説です。しかし、この説は科学的に正確ではありません。

実際にパンに塗るバターの重さは非常に小さく、パン全体に与える影響は無視できる程度です。実験では、バターの重量差による影響はほぼ無視できることが示唆されています。

理由はテーブルの高さとパンの半回転

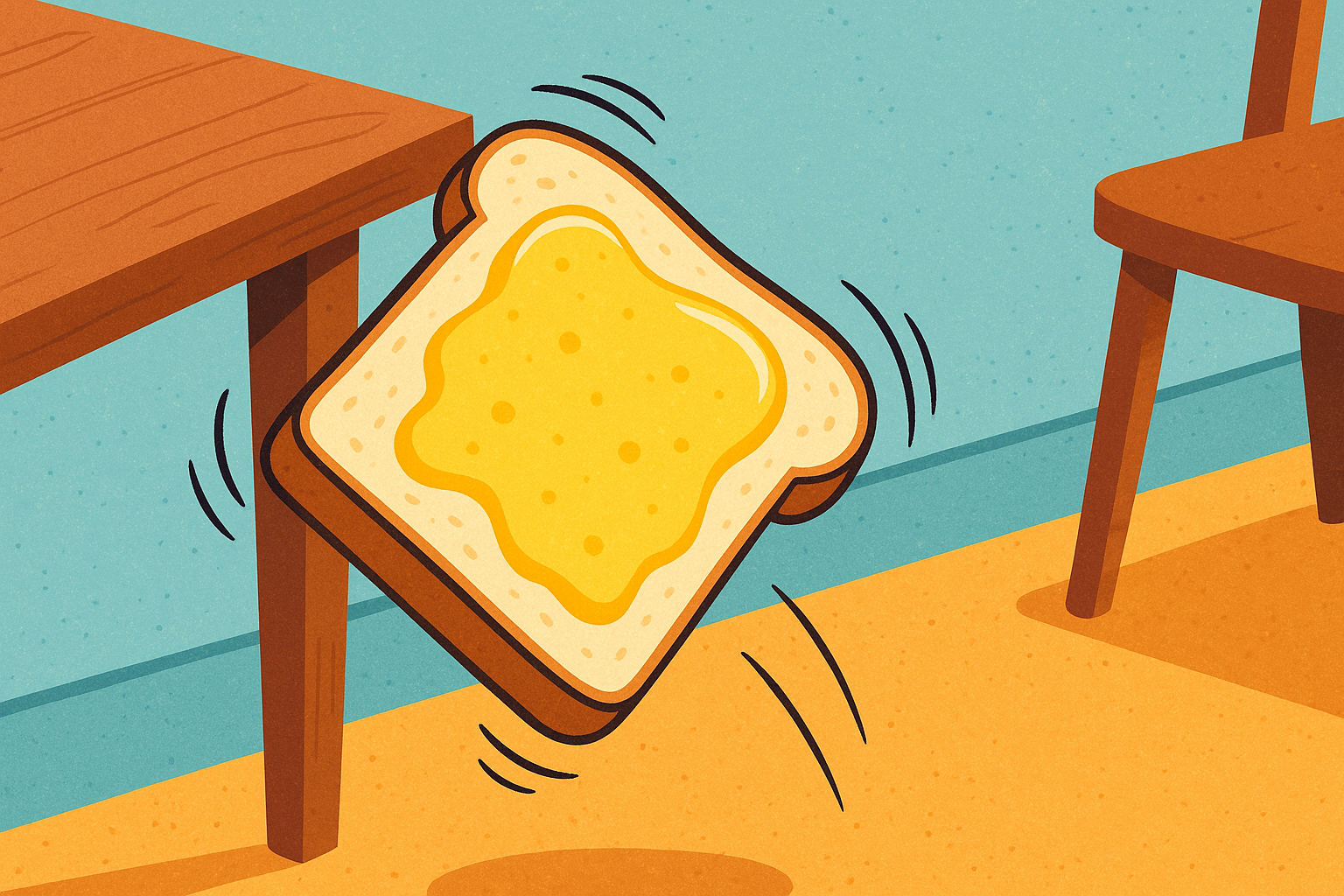

実はパンがバター面を下にして落ちる理由は、パンがテーブルから落下するときの回転に関係があります。

パンがテーブルの端から落ちると、多くの場合およそ半回転程度してバター面が下になる状態で床に着地します。一般的なテーブルの高さは約70 cmで、パンが床に到達するまでの時間は約0.38秒です。この短い時間内に、パンは多くの場合半回転程度してバター面が下を向きます。

つまりパンがバター面から落ちるのは偶然ではなく、物理的にほぼ必然的な現象なのです。ただし、パンの回転は初期の角速度や摩擦条件などによっても影響を受け、必ず半回転するとは限りません。

マーフィーの法則とバターを塗ったパンの関係

そもそもマーフィーの法則とは何?

「マーフィーの法則」とは、「失敗する可能性のあることは、必ず失敗する」という意味を持つユーモラスな格言です。これは1949年、アメリカ空軍の技師エドワード・マーフィーがロケットの加速度試験中に起きた失敗をもとにして生まれました。

その後、「悪いことが起こりうる状況では、必ず悪い方へ転ぶ」というような意味に広がり、多くの人々に知られるようになりました。

バターのパンは「マーフィーの法則」の代表例

海外で「バターを塗ったパンが必ずバター面から落ちる」という話がよく使われるのは、この話が「マーフィーの法則」のイメージにぴったりだからです。

「急いでいる時ほどパンを落として汚れる」「慌てると失敗が増える」といった心理的な要素が、この現象を象徴的な例として定着させています。しかし実際には、パンがバター面から落ちる現象は単なる迷信や偶然ではなく、物理的な理由によってほぼ決定されているというのが本当のところです。

実際の実験で判明した「バター面落下」の確率

本当にバター面が落ちやすいのか?実験結果

1995年、イギリスの科学者ロバート・マシューズ氏は理論計算により、テーブルの高さ(約70 cm)からトーストを落とした場合に約62%の確率でバター面が下になることを示しました。

また、BBCのテレビ番組『QED』(1996年)では実際に同様の条件で実験が行われ、約80%の確率でバター面が下になることが報告されています。つまり「必ず」ではないものの、高い確率でバター面が下になりやすいことは科学的にも裏付けされています。

落とす高さで結果が変わる?

実は、パンを落とす高さを変えることで結果は大きく変化します。およそ3 m以上の高さでは、パンが一回転以上する可能性が高まり、逆にバター面が下になる確率は低くなります。つまりバター面が下になるというのは、あくまで「一般的なテーブルの高さ」でのみ通用する現象であり、条件が変われば結果も変化します。

まとめ

「バターを塗ったパンが必ずバター面から落ちる」という話は、日本ではほとんど知られていませんが、海外では「運の悪さ」をユーモラスに表現する文化的な背景があります。パンが落ちる仕組み自体も、文化や迷信ではなく物理的な理由に基づいている点が興味深いところです。

ちなみに、この現象を逆手に取り、海外のインテリア雑貨店では、あえてバター面が床についた状態のトーストをモチーフにしたユニークなコースターが売られていたりします。