目次

まな板の正しい使い方を知らない人は意外と多い

まな板は毎日の料理に欠かせない道具ですが、使い方や手入れ方法を深く考えず、なんとなく使っている人が多いのではないでしょうか。

実は、まな板の使い方や手入れを間違えると、食中毒の原因菌やカビが繁殖する原因になるほか、まな板自体の寿命も短くなってしまいます。

特に、生肉や魚などを扱った後の洗い方や、まな板の乾かし方を間違える人が多いのです。知らず知らずのうちに不衛生な状態になってしまい、家族の健康に悪影響を与えてしまうこともあります。

そこでこの記事では、意外と知らないまな板の正しい使い方と、絶対に避けるべきNG行為について詳しくお伝えします。

まな板に絶対やってはいけない5つのNG行為

普段なにげなく行っている行動が、実は『やってはいけないこと』だったという場合があります。ここでは特に共感度が高く、多くの人が誤ってやりがちな行動を厳選して紹介します。

なぜそれがいけないのか、その理由にも注目してみてください。

① お肉や魚を切った後にすぐお湯をかける

お肉や魚を切ったあと、殺菌を目的として熱湯をまな板に直接かけている人はいませんか?実はこれ、大きな間違いなのです。

お肉や魚に含まれるたんぱく質は、熱湯をかけることでまな板の表面に固まってしまいます。一度固まったたんぱく質は通常の洗浄ではなかなか落ちにくく、その結果、雑菌やカビが繁殖しやすくなってしまいます。

正しい方法は、まず水と洗剤でしっかりとこすり洗いをし、その後仕上げとして熱湯を使うことです。この順番を守らないと、殺菌どころか逆に衛生状態が悪化することになります。

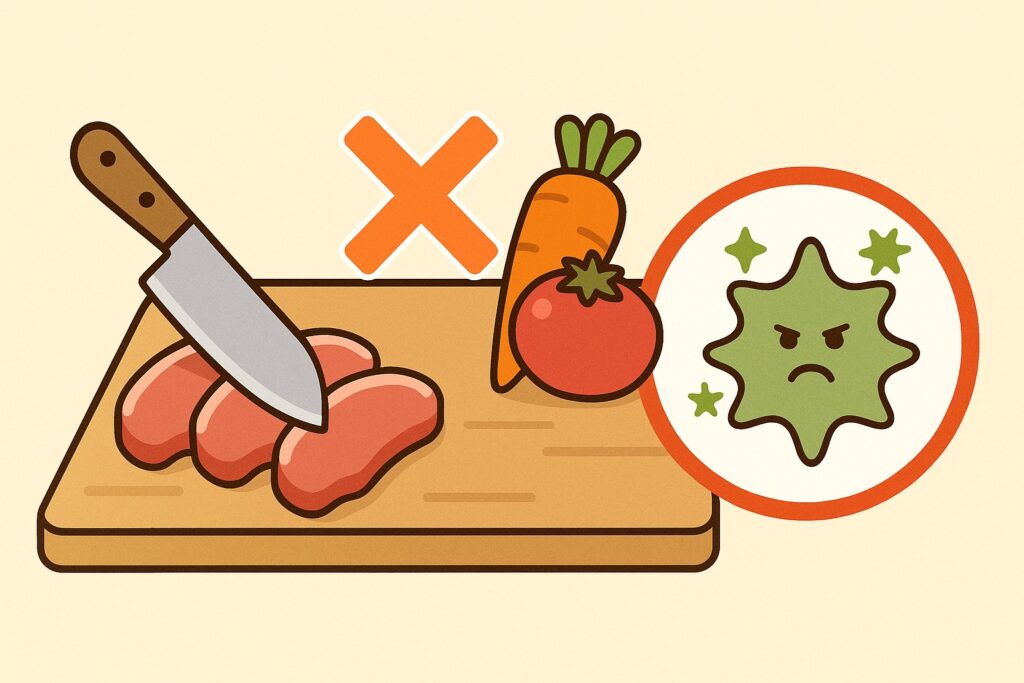

② 生肉を切った後、まな板を洗わずに野菜を切る

生肉や魚を切った後、そのままのまな板で野菜を切ってしまうことは非常に危険です。なぜなら、生肉や魚には食中毒の原因菌が潜んでいる可能性が高く、そのまま野菜を切ることで菌が野菜に移り、『二次汚染』を引き起こしてしまうからです。

特にサラダなど、加熱しないで食べる野菜を切る際は要注意です。菌は加熱によって死滅しますが、生で食べる野菜に菌が付着すると、そのまま体内に取り込まれ食中毒を起こす恐れがあります。

対策としては、まな板を複数用意するか、野菜から先に切って、生肉や魚を最後に切るようにしましょう。一枚しかまな板がない場合は、野菜を切った後に洗剤でしっかり洗い、そのあとに肉や魚を切るのが正しい順番です。

③ まな板を使った後、水洗いだけで済ませる

料理が終わったあと、まな板をサッと水洗いだけして終わらせている人はいないでしょうか。特に「そんなに汚れていないから」と感じている時に、簡単に済ませてしまうことがあるかもしれません。

しかし、まな板には目には見えない細かな傷や隙間があり、その中に食材の汁や細かいカスが残っています。特に生肉や魚を切ったあとは、これらのカスが雑菌やカビの栄養源となり、時間とともに急速に繁殖してしまうことがあります。

洗剤を使ってしっかりと洗浄し、スポンジやたわしを使って細かな傷の隙間までこすり洗いを行うことが大切です。洗剤で落としきれない汚れが溜まると、異臭や雑菌の繁殖だけでなく、食中毒のリスクを高めてしまいます。

④ 洗ったまな板を濡れたまま放置する

洗った後、まな板をキッチンの水切りカゴにそのまま入れている人も多いと思いますが、実はこれもNG行為です。

まな板を濡れたまま放置すると、水分が残った状態で空気に触れるため、雑菌やカビが非常に繁殖しやすい環境になってしまいます。特に木製のまな板は吸水性が高いため、カビの発生や木の反り・ひび割れの原因にもなります。

洗った後は、清潔なふきんやキッチンペーパーで水気を拭き取り、風通しの良い場所でしっかりと立てかけて乾かしましょう。これにより、衛生的で長く使えるまな板を保つことができます。

⑤ まな板を食洗機で洗う

まな板を食洗機で洗っている人もいるかもしれませんが、これは素材によっては絶対に避けるべき行為です。

特に木製のまな板は、食洗機の高温の水や熱風乾燥によって、急激な温度変化と乾燥を繰り返すことになり、反りや割れ、ひび割れの原因になります。また、プラスチック製であっても食洗機対応でないものは、高温にさらされることで変形や劣化を引き起こします。

まな板は基本的に手洗いが望ましく、食洗機を使う場合は必ず食洗機対応であることを確認しましょう。素材ごとの特徴を理解して、適切な方法で洗うことがまな板を長持ちさせる秘訣です。

まな板の正しいお手入れ方法をおさらい!

これまで紹介したNG行為を避けるために、正しいまな板のお手入れ方法を改めて確認しましょう。まな板の素材に応じた適切な洗い方や乾燥方法を知ることで、衛生的で安全に使用することができます。

使った後はすぐに洗剤でしっかり洗う

まな板を使い終わったら、放置せずにすぐに洗剤をつけてスポンジやたわしでよくこすり洗いをしましょう。特に肉や魚を切った後は入念に洗います。

洗い残しがあると菌が繁殖する原因になるため、食材が触れた部分だけでなくまな板全体をしっかり洗浄するようにします。

木製まな板は定期的な特別ケアが必要

木製のまな板は吸水性が高く、定期的な特別ケアが必要です。粗塩や重曹をまな板に振りかけてたわしで擦り洗いしたり、レモン汁や酢を使って消臭・殺菌をする方法があります。

また、ひび割れ防止のために定期的に植物油を薄く塗り込むと、まな板の表面を保護し、乾燥によるダメージを軽減できます。

プラスチック製のまな板は漂白剤でのケアが効果的

プラスチック製のまな板は、傷つきやすく細菌が溝に入り込みやすい特徴があります。

普段の洗浄では落としきれない汚れや黄ばみが目立ってきたら、キッチン用漂白剤でしっかり除菌をしましょう。漂白剤を使うときは、製品の表示に従い、安全に使用してください。

漂白剤をつけたキッチンペーパーで覆い、数分間放置した後、しっかり水で流して乾燥させると、衛生的に保つことができます。

まな板の素材ごとに使い分けるのがベスト

肉、魚、野菜といった食材ごとに、まな板を使い分けることが理想的です。特に生肉や魚は食中毒の原因となる菌が付着している可能性が高く、そのまま野菜を切ると菌が移る危険性があります。

もし1枚しかない場合は、野菜や果物など生で食べる食材から先に切り、その後に加熱する野菜、最後に生肉や魚の順番で使いましょう。その都度、丁寧に洗浄することが重要です。

また、使い捨てのまな板シートを活用すると、洗浄の手間を省け、衛生的にも効果があります。特に、匂いの強い食材を切るときにも便利です。

まな板の裏表は両面を均等に使うこと

まな板を使う際、どちらか片面だけを使っていませんか? 特に木製まな板の場合、片面ばかり使うと片方だけが水分を吸収して反ってしまうことがあります。

まな板の反りや歪みを防ぐためにも、両面を均等に使いましょう。また、表面に傷が目立つようになったり、まな板の形が変形してきたりしたら、買い替えを検討するタイミングです。

まな板を長く安全に使うためのポイント

ここまでまな板のNG行為と正しいお手入れ方法を紹介してきましたが、もうひとつ大切なのが、まな板を長持ちさせるためのコツです。

まな板は適切に使えば、素材にかかわらず寿命を大幅に伸ばすことが可能です。

使用前に水で濡らす

木製のまな板は、使用前に軽く水で濡らすことで、食材の色や臭いが染み込みにくくなります。プラスチック製の場合も濡らすことで滑り止めの効果があります。

定期的にまな板の状態を確認する

表面に深い傷が増えたり、汚れが落ちにくくなったりした場合は、雑菌が繁殖しやすくなるため、新しいまな板への買い替えを検討しましょう。

収納場所に注意する

洗った後はしっかり乾燥させ、風通しのよい場所で立てて収納することで、カビや雑菌の繁殖を防げます。収納場所が湿気の多い場所でないか確認しましょう。

まとめ

まな板は食材の安全性を左右する重要な調理器具ですが、手入れの習慣次第で健康リスクが大きく変わります。

特に「目に見えない汚れ」に対する意識が不足していると、意外な落とし穴にはまることもあります。毎日のちょっとした心がけで、料理の安全性とまな板の耐久性を格段に向上させることができます。

食材だけでなく、調理器具にも丁寧に接することで、キッチン全体が衛生的かつ快適な空間になるでしょう。