目次

なぜ迷惑メールが最近増えているのか?

最近、「迷惑メールが増えた」と感じる人が多くいます。その背景には、メールアドレスの情報漏洩や、AIを使った自然な文章で騙すフィッシング詐欺の進化があります。

また、スマホの利用が当たり前になったことで、迷惑SMS(ショートメッセージ)など、従来のメール以外からの攻撃も目立っています。特に個人情報を狙った手口が急増しており、受信者を焦らせたり、不安を煽ったりしてリンクをクリックさせることを目的にしています。

迷惑メールは送り主を偽装する技術も向上しており、以前よりも格段に見破りにくくなっていることも大きな理由です。

そこでこの後の章では、具体的な最新手口を順番に紹介し、その特徴と見分け方を解説します。

迷惑メールの最新手口7つとその見分け方

最近増えている迷惑メールは、手口が非常に巧妙化しています。気をつけていても騙されそうになるほど自然な文面や、緊急性を強調する内容が多くなっています。

ここでは特に被害が多く、注意が必要な7つの最新手口とその見分け方を解説します。

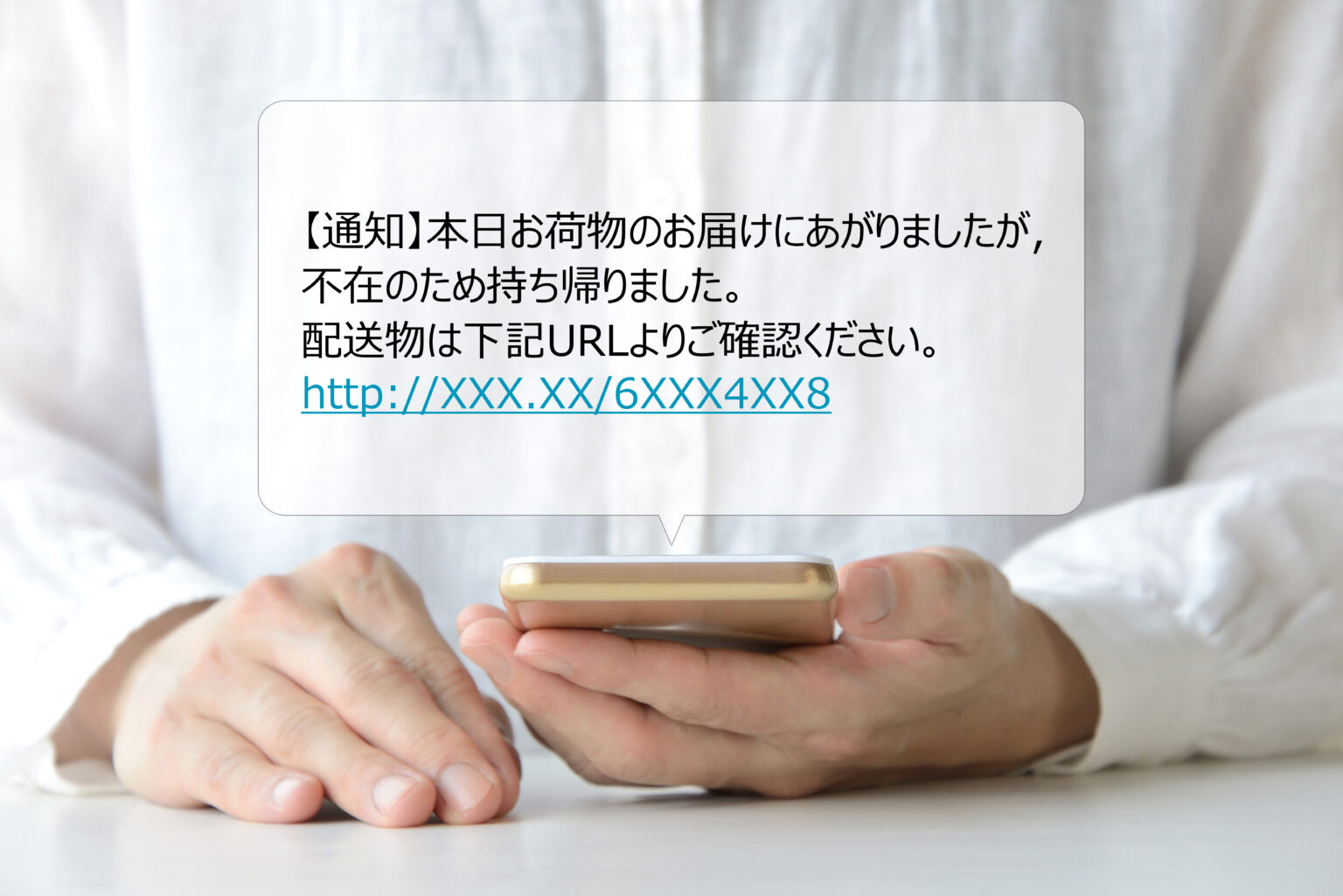

①宅配業者を装った「不在通知メール」

近頃特に増えているのが、宅配業者を装った不在通知を偽る迷惑メールです。メールやSMSで「お荷物のお届けができませんでした」と伝え、受取のためにリンクをクリックさせようとします。

なぜこのような手口が増えるかというと、最近ではネット通販を頻繁に使う人が多く、受け取り漏れを防ぎたい心理を利用しているからです。

見分け方は、リンク先のURLが正規の配送業者のサイトと異なる点です。また、「至急」「本日中」など期限を強調する言葉が多いことも特徴です。

《迷惑メールの事例》

件名:お荷物のお届けについて(再配達のご依頼)

差出人:***@delivery-***.jp

本文

**様

平素より弊社配達サービスをご利用いただきありがとうございます。

本日、担当ドライバーが**様宛のお荷物をお届けにあがりましたがご不在のため持ち帰りとなりました。

再配達のご依頼は、以下のURLよりお手続きください。本日中の手続きがない場合、保管期限を過ぎて返送となる可能性がございます。

再配達受付:ht*ps://***.jp/track/***

なお、本メールは自動送信です。ご不明点は上記ページよりお問い合わせください。

――――

株式会社*** 配送サポート

②銀行やカード会社を名乗る「アカウント停止」通知

銀行やクレジットカード会社の名を騙り、「アカウントが停止されました」「異常なログインがありました」と焦らせ、リンクから個人情報を入力させるフィッシング詐欺が急増しています。

なぜ効果が高いかというと、自分のお金に関する不安を煽られると冷静さを失い、慌ててしまう人が多いためです。

メールの送信元が微妙に異なっていたり、公式サイトではなく偽サイトへ誘導されることが多いので注意が必要です。

《迷惑メールの事例》

件名:【重要】カードの一時停止とご利用確認のお願い(24時間以内)

差出人:security@card-***.co.jp

本文

** 様

いつも***カードをご利用いただきありがとうございます。 不正利用の疑いが検知されたため、安全のためカードのご利用を一時的に停止いたしました。24時間以内に以下のページよりご本人様認証をお願いします。

認証が完了しない場合、セキュリティ上の観点からカードのご利用制限を継続いたします。

本人認証ページ:ht*ps://***.co.jp/auth/***

※このメールに心当たりがない場合は、恐れ入りますが上記ページより状況をご確認ください。

――――

***カード セキュリティ管理部

③スマホキャリアを装う「料金未払いメール」

スマホキャリア(ドコモやau)を装った「通信料金が未払いです」「支払いが確認できないため利用を停止します」というメールも増加しています。

これはスマホが日常生活で重要なツールになっているため、「スマホが止まるのは困る」と考える心理を利用してリンクをクリックさせようとする手口です。

公式キャリアが支払いをメールやSMSのリンクから要求することはまずありません。支払い状況を確認したい場合は、公式のアプリやサイトから直接確認する習慣を身につける必要があります。

《迷惑メールの事例》

件名:【ドコモ】ご利用料金の確認が取れていません/回線停止のご案内

差出人:billing@ntt-***.jp

本文

いつもドコモをご利用いただきありがとうございます。

現在、**様のご利用料金のお支払いが確認できておりません。このまま手続きがない場合、本日23:59以降、回線のご利用を一部制限させていただく可能性がございます。

お支払い状況は、以下よりご確認ください。

料金確認:ht*ps://***.docomo.ne.jp/***

※本メールは送信専用です。記載のURLにアクセスできない場合は、速やかに上記ページからお問い合わせください。

④政府機関を騙る「給付金詐欺」

給付金や助成金の支給通知を装ったメールも近年増えています。「あなたに特別な給付金が支給されます」「緊急支援金の対象です」などの文面で、個人情報や銀行口座情報を引き出そうとします。

これは特に社会的な不安が高まった時期や経済状況が不安定な時に増える傾向があります。

政府機関が個別にメールやSMSで給付金を案内することは通常なく、こうした連絡は必ず公式の書面や行政機関のサイトを通じて行われますので、違和感を感じたら無視することが重要です。

《迷惑メールの事例》

件名:【重要】臨時給付金の支給対象者の皆さまへ(申請の最終確認)

差出人:***市 生活支援課 <support@city-***.lg.jp>

本文

***市より、物価高騰対策に係る臨時給付金のご案内です。

未申請の方は、本日中に以下の手続きページから申請を完了してください。確認が取れない場合、支給対象外となる可能性があります。

申請手続き:ht*ps://***.lg.jp/benefit/***

※職員がメールで口座番号・暗証番号をお尋ねすることはありません。

※ATMでの操作や手数料の振込をお願いすることはありません。

――――

***市 生活支援課 給付金担当

⑤有名サービスを装う「アカウント凍結」メール

最近はAmazonやNetflix、Appleなど有名なサービスを装ったメールも多発しています。「アカウントが凍結されました」「利用制限がかかりました」と通知し、リンクから偽のログインページに誘導してIDやパスワードを盗み取る手口です。

なぜこの手口が急増しているのかというと、多くの人が日常的にこれらのサービスを利用しているため、警戒心を抱かず慌てて対応してしまいやすいからです。

これらのメールはリンク先のURLが公式と異なっていることが多く、また送り主のメールアドレスにも不自然な部分があります。不審に感じた場合はリンクをクリックせず、公式サイトや公式アプリから直接アカウントを確認しましょう。

《迷惑メールの事例》

件名:Amazon.co.jp アカウントご利用制限のお知らせ

差出人:no-reply@amazon-****.co

本文

お客様

お支払い情報に問題があるため、Amazonアカウントの一部機能を一時的に制限しています。継続利用には、下記ページよりお支払い方法の更新を行ってください。

お支払い方法の更新:ht*ps://***.co/renew/***

この手続きを24時間以内に完了いただけない場合、アカウントがロックされる場合があります。

――――

Amazon カスタマーサービス

⑥AI技術で作られた自然な日本語の迷惑メール

AIの進化によって、非常に自然な日本語の迷惑メールが増えています。これまでの迷惑メールは日本語が不自然だったため見分けが簡単でしたが、AIを活用することで、正規の企業が送信したメールとほとんど区別がつかない文面が作られるようになりました。

例えば、企業のキャンペーン案内や公式な通知を装ったメールで、受信者が本物と誤認してリンクをクリックしやすくなるように工夫されています。

これらを見分けるには、メールの送信元のドメインやリンク先のURLを慎重に確認することが重要です。また、個人情報やクレジットカード情報を入力する画面に誘導された場合は、必ず公式サイトやアプリを直接訪問して確認を取るようにしましょう。

《迷惑メールの事例》

件名:【お知らせ】セキュリティ強化に伴うログイン認証の更新のお願い

差出人:アカウントサポート <notice@service-***.com>

本文

** 様

平素より***サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

このたび、より安全にご利用いただくため認証システムを刷新いたしました。つきましては、お手数ですが8/31(23:59)までに以下の手順でお手続きをお願いいたします。

1)下記の「認証を更新する」を押下

2)表示される案内に沿って、ご登録情報の最終確認と二要素認証の有効化を実施

認証を更新する:ht*ps://***.com/account/secure/***

お手続きに要する時間は約2分です。ご不便をおかけいたしますが、より安心してご利用いただくための対応となります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

――――

****カスタマーサポート

⑦QRコードを悪用した「クイッシング」詐欺

QRコードを悪用した新たな手口「クイッシング」が増えています。これはメール本文や添付ファイルにQRコードを表示し、それを読み込ませることで偽のウェブサイトへ誘導し、個人情報を奪う手法です。

QRコードはスマホで手軽に読み取れるため、メールに記載されているURLを直接クリックすることを避ける習慣のある人でも、つい読み取ってしまう危険性があります。また、QRコードの中身は目視で確認できないため、特に警戒が必要です。

見分け方としては、そもそも企業や政府機関が個別にメールでQRコードを送るケースは非常に稀なので、QRコードが記載されたメールを受け取った場合は特に慎重に対応する必要があります。

《迷惑メールの事例》

件名:【限定クーポン配布】アプリ新機能リリース記念(本日限り)

差出人:キャンペーン事務局 <promo@***.jp>

本文

日頃より弊社アプリをご愛顧いただきありがとうございます。

本日リリースの新機能を記念し、アプリ限定1,000円分クーポンをご用意しました。以下のQRコードからクーポンを取得してください。

~~ QRコード画像 ~~

※QRコードからアクセス後、クーポン取得のためのログイン確認が必要です。

※取得は本日23:59まで。

――――

***株式会社 キャンペーン事務局

迷惑メールで被害が広がる仕組み

迷惑メールを軽く考えていると、実際には深刻な被害を招くことがあります。ここでは主に発生する二つの危険について解説します。

個人情報が盗まれる危険

迷惑メールの最も大きなリスクの一つは、個人情報を奪われることです。メール内のリンクをクリックしてしまうと、本物そっくりに作られた偽のウェブサイトに誘導され、氏名や住所、銀行口座情報、クレジットカード番号など重要な個人情報を入力させられてしまいます。

特に最近の偽サイトは精巧に作られており、本物の公式サイトとほとんど区別がつきません。これらの情報が流出すると、不正アクセスや不正利用の被害が発生し、経済的にも心理的にも深刻なダメージを受ける可能性があります。

スマホやPCがウイルスに感染する危険

もう一つのリスクは、スマホやパソコンがウイルスに感染することです。迷惑メールに添付されているファイルを開いたり、リンク先で不正なアプリをインストールしてしまうと、ウイルスやマルウェアが端末に侵入します。

感染した端末は、遠隔操作されたり、個人情報が流出したりする危険があります。また、自分の端末が感染すると、自動的に知り合いのアドレスへ迷惑メールが送信され、被害をさらに拡大させてしまう可能性もあります。

迷惑メールが原因でこうしたトラブルが発生するのを防ぐには、怪しいメールは開かずに削除すること、リンクや添付ファイルは絶対にクリックしないことが最善の対策となります。

迷惑メールへの安全な対処法

迷惑メールを受け取った際には、冷静かつ安全に対応することが大切です。適切な対処法を知ることで、被害のリスクを大幅に下げることができます。ここでは、日常的に役立つ基本的な対処法を順を追って解説します。

不審なメールは開かずに削除する

迷惑メールの疑いがあるメールを受信した場合は、開かずにそのまま削除しましょう。最近の迷惑メールはHTML形式で作成されていることが多く、開いただけで画像データを読み込み、送信者側に受信者のメールアドレスが有効であることを伝えてしまう可能性があります。

また、不審なメールを即座に削除する習慣を身につければ、誤ってリンクや添付ファイルをクリックするリスクも大幅に減ります。

URLや添付ファイルは絶対に開かない

メールを開いてしまったとしても、本文に記載されたリンクや添付ファイルは絶対にクリックしないでください。迷惑メールに添付されているファイルは、ほぼ確実に悪質なソフトウェア(マルウェア)が仕込まれています。

特にWordやExcelのファイル、ZIP形式の圧縮ファイルなどは要注意です。公式から送られてきたと見える場合でも、不審に感じたら必ず送信元の公式サイトや窓口から確認を取るようにしてください。

個人情報を入力しないことを徹底する

迷惑メールに記載されたリンクをクリックすると、公式そっくりな偽サイトに誘導されることがあります。そこで個人情報やアカウント情報を入力してしまうと、情報が詐欺犯に盗まれてしまいます。

銀行やカード会社、政府機関などが個人情報をメールやSMSで直接要求することはありません。どれだけ緊急性が高そうな内容でも、メール経由で個人情報を入力しないよう徹底しましょう。

迷惑メール対策機能を活用する

多くのメールサービスや携帯電話会社は迷惑メール対策機能を提供しています。受信する前に自動的に振り分けたり、送信元を確認して迷惑メールとして自動で分類したりする機能があるため、これを利用すると効果的です。

また、自分が普段利用する端末にセキュリティソフトをインストールし、最新の状態に保つことで、マルウェア感染のリスクを大きく低下させることができます。

定期的にパスワードを変更する

迷惑メールに対しては予防策も重要です。定期的にパスワードを変更したり、同じパスワードを複数のサービスで使い回さないように心がけましょう。万が一、迷惑メールを通じて情報が流出してしまった場合でも、被害を最小限に抑えることができます。

特に銀行やクレジットカード、重要なサービスでは、必ず多要素認証(パスワード以外にSMSやアプリでの確認が必要な認証方法)を利用することをおすすめします。

まとめ

迷惑メールの攻撃手法は日々進化しており、特にAI技術の悪用により、人が見破るのが難しいほど自然な内容に変化しています。大切なことは、メールやリンクへの慎重さを日頃から習慣化することです。また家族や職場など身近な人たちと情報共有をすることで、被害を最小限に抑えることができます。迷惑メールの防止には個人の意識と環境整備の両方が重要です。