目次

家族が亡くなると、悲しむ暇もないほど多忙に

突然の出来事に慌ててしまうかもしれませんが、まずは冷静に、次の手続きを順番に進めましょう。

病院で死亡診断書をもらう

家族が亡くなった時に最初に必要となる書類が死亡診断書です。これは医師が死亡を確認して書いてくれる重要な書類で、後のさまざまな手続きに使います。何枚も必要になるため、最低でも3〜5枚程度コピーしておくと安心です。

家族や親戚へ連絡する

死亡診断書を受け取ったら、親戚や親しい友人に連絡します。家族だけでなく、故人が生前特に親しくしていた人にも連絡を忘れないようにしましょう。電話で連絡を取る場合は、相手がショックを受けないよう丁寧に状況を伝えることが大切です。

葬儀社を決めて遺体を運ぶ

病院から遺体を搬送するため、早めに葬儀社を決めましょう。病院側が提携の葬儀社を紹介してくれることもありますが、自分たちで探す場合は費用やサービス内容を比較し、希望に合った葬儀社を選びます。葬儀社を決めたら、遺体は自宅や安置施設に運ばれます。

病院の退院手続きをする

遺体の搬送が終わったら病院の退院手続きをします。病院で発生した入院費や治療費などの支払いがあるため、財布やクレジットカードを忘れずに持参しましょう。病院側と費用や退院に必要な手続きについて丁寧に確認します。

亡くなった日から1週間以内にすること

葬儀や火葬を行うためにも、期限が決まった手続きを忘れずに済ませましょう。特に役所への届け出は重要です。

役所に死亡届を出す(7日以内)

死亡届は、死亡診断書と一体となっています。これを役所に提出することで、故人の戸籍や住民票が変更されます。提出期限は死亡を知った日から7日以内で、役所が休みの日でも受け付けていることがあります。

火葬許可証をもらう

火葬するためには役所から火葬許可証を発行してもらう必要があります。通常、死亡届を出す際に同時に申請することが多く、葬儀社が代行してくれることもあります。許可証がないと火葬が行えないため、忘れずに取得しましょう。

葬儀の手配をする(通夜・告別式・火葬)

葬儀社との打ち合わせで、葬儀の流れや規模を決定します。通夜や告別式の日時・会場・祭壇の種類を決め、参列者に案内します。最近は通夜を省いた1日葬や家族だけで行う家族葬、火葬だけを行う直葬など選択肢も増えているので、希望や予算に合った葬儀形式を選びましょう。

葬儀が終わったら2週間以内にする手続き

葬儀が終わってもまだ多くの手続きがあります。役所や銀行など、早めに済ませるべき手続きを確認しましょう。

健康保険証を返す

故人が持っていた健康保険証は役所や勤務先に返却します。特に国民健康保険は、故人が亡くなった日の翌日から14日以内に資格喪失届を提出する決まりですが、役所によっては死亡届提出で自動的に手続きが済む場合もあるので確認が必要です。

世帯主の変更届を出す

亡くなった方が世帯主だった場合は、役所で「世帯主変更届」を出します。これは亡くなった日から14日以内に提出が必要で、世帯主を誰にするかあらかじめ家族で決めておきましょう。

年金の手続きをする

亡くなった人が年金を受け取っていた場合、遺族年金や未支給年金を受け取れる可能性があります。2024年11月以降は、マイナンバーが登録済みなら別途死亡届は不要ですが、それまでは年金事務所や役所に「年金受給者死亡届」を出します。

故人の銀行口座が凍結される前に気をつけること

死亡が銀行に伝わると故人の銀行口座は凍結され、預金を引き出せなくなります。勝手に引き出すとトラブルになることがあるため、事前に支払いが必要なもの(葬儀代や公共料金)を遺族間で話し合って準備しておきましょう。

できるだけ早くやった方がいい手続きと準備

期限が明確でない手続きもありますが、放置すると後々面倒になることがあります。早めに対応しておきましょう。

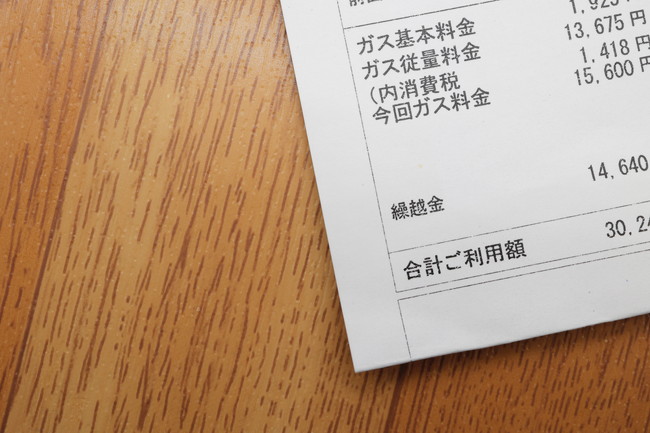

公共料金や携帯電話の解約・名義変更をする

故人が契約していた水道・電気・ガスなどの公共料金や、携帯電話、インターネット回線は、早めに解約または名義変更を行います。解約せず放置すると未使用なのに料金が発生する場合があるため、速やかに各サービス会社に連絡を入れましょう。

生命保険やクレジットカードの手続きをする

生命保険に加入していた場合は、保険会社に連絡し保険金請求手続きをします。クレジットカードも利用停止や解約を行います。放置すると不正使用などのトラブルが発生することもありますので、早めに対応が必要です。

運転免許証やマイナンバーカードの扱い

運転免許証は特に返納義務はありませんが、悪用防止のため警察署や免許センターで自主的に返納や利用停止の手続きを行うことが推奨されます。マイナンバーカードは死亡届を出すと自動的に無効になりますが、情報漏洩防止のため役所に返却するか、適切に破棄するようにしましょう。

SNSや電子マネーなどデジタル遺品の整理をする

故人が利用していたSNSや電子マネー、ポイントサービスなど、いわゆる「デジタル遺品」の整理も重要です。アカウントの削除や解約を行い、第三者による悪用や情報漏洩を防ぐためにも、遺族間で話し合って整理を進めましょう。

相続で気をつけたいポイント

相続に関する手続きは期限やルールが複雑で、トラブルも多い分野です。よく注意して進めることが重要です。

相続放棄をするか3ヶ月以内に決める

相続財産の中にはプラスの財産だけでなく借金などのマイナス財産も含まれます。そのため、相続放棄を検討する場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。期限を過ぎると放棄できなくなるため注意しましょう。

相続税の申告は10ヶ月以内に

相続財産が一定の金額を超えると相続税が発生します。相続税の申告と納税は、故人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。手続きが複雑なため、税理士など専門家に早めに相談するのが安心です。

トラブルを避けるために専門家に相談しよう

遺産相続は身内同士のトラブルにつながるケースが非常に多いです。相続人同士で円満に進めるためにも、弁護士や司法書士といった専門家に相談して、公正な遺産分割協議書を作成すると安心です。専門家の力を借りてトラブルを防ぎましょう。

知っておくと助かるお金の話

手続きを知らずに受け取れるお金を逃す人もいます。申請すればもらえるお金や控除について知っておきましょう。

葬祭費や高額療養費の払い戻しを受ける

国民健康保険や社会保険に加入していた場合、葬儀費用の一部が支給される葬祭費(埋葬料)があります。また、高額な医療費が発生していた場合は高額療養費制度で払い戻しが受けられます。いずれも死亡日の翌日から2年以内に申請が必要ですので、忘れずに役所や勤務先の健康保険組合に問い合わせましょう。

葬儀や医療費は確定申告で控除される

故人が亡くなった年に支払った医療費や葬儀費用は、相続税や所得税の確定申告で一定の控除を受けることができます。葬儀費用については相続税の申告時に控除されるため、領収書や明細を保管しておくことが大切です。

まとめ

家族が亡くなった時の手続きは多岐にわたり複雑ですが、一人で抱え込まず周囲のサポートを積極的に利用することが大切です。また、事前に家族同士で「もしもの時」の話をしておくと、万が一の際も冷静に対処できます。さらに最近は葬儀や相続について無料相談会を開催する自治体や民間団体も増えているため、そうした支援制度も活用し、精神的負担を軽くしましょう。