目次

教科書の捨て方 処分する際の「分別」は?

学生生活を終えたあと、手元に残る教科書の山。思い出が詰まっているとはいえ、いつかは整理しなければなりません。そんなとき、多くの人が戸惑うのが「教科書ってどうやって捨てればいいの?」という素朴な疑問です。実は、教科書の捨て方は住んでいる地域によってルールが異なるため、正しい方法を知っておくことが大切です。

一般的には「資源ごみ」だが例外もある

一般的に、教科書は「資源ごみ」として扱われることが多く、新聞紙や雑誌などと同じようにリサイクルの対象になります。ただし、これはあくまで全国的な傾向であり、地域によっては「可燃ごみ」や「雑紙」として分別されることもあります。ですから、まずは自治体のごみ分別ルールを確認することが第一歩です。多くの自治体ではホームページでごみ出しカレンダーや分別ガイドを提供しているので、それをチェックしてみるとよいでしょう。

回収のルールや出し方も要確認

資源ごみとして出す場合は「ひもでしっかり束ねる」ことが基本です。紙袋に入れてしまうと回収されない場合もあるため注意が必要です。カバーや表紙がプラスチック素材の場合は、それだけ外して可燃ごみに分けるなどの対応が求められることもあります。こうした分別作業は少し手間がかかりますが、正しく処理することで環境への配慮にもつながります。

教科書はリサイクル資源としても優秀

小中学校の教科書には「検定済教科書」と書かれており、これもリサイクル対象として処理されます。紙質が良いことから、再生紙として有効に活用されることが多いのです。だからこそ、燃やしてしまうよりも資源ごみとして出す方が望ましいと言えるでしょう。

教科書を捨てる際の注意点

ただ教科書を分別して捨てればよいというわけではありません。処分の前に少し気をつけておきたいポイントがあります。特に個人情報や記入内容の扱い、そして環境への配慮など、慎重な対応が求められる場面も少なくありません。

書き込みや個人情報が含まれていないか確認する

教科書には自分の名前を書いたり、授業中のメモや個人的な感想が残されていたりすることがあります。特に名前や住所が記載されたページがある場合、それをそのまま資源ごみに出すのは避けたいところです。悪用されるリスクこそ低いものの、個人情報保護の観点からも名前が書かれたページは破って別に捨てるのが無難です。

インクや付箋など、異物の混入にも注意

リサイクル資源として扱う場合、紙以外の素材が混ざっていると処理の妨げになります。蛍光ペンのインクや、ビニール素材の付箋、クリップなどがついたままでは、分別ミスとして回収されないこともあります。丁寧に不要物を取り除き、紙だけの状態に整えておくことが大切です。

まとめて処分する際は近隣への配慮も忘れずに

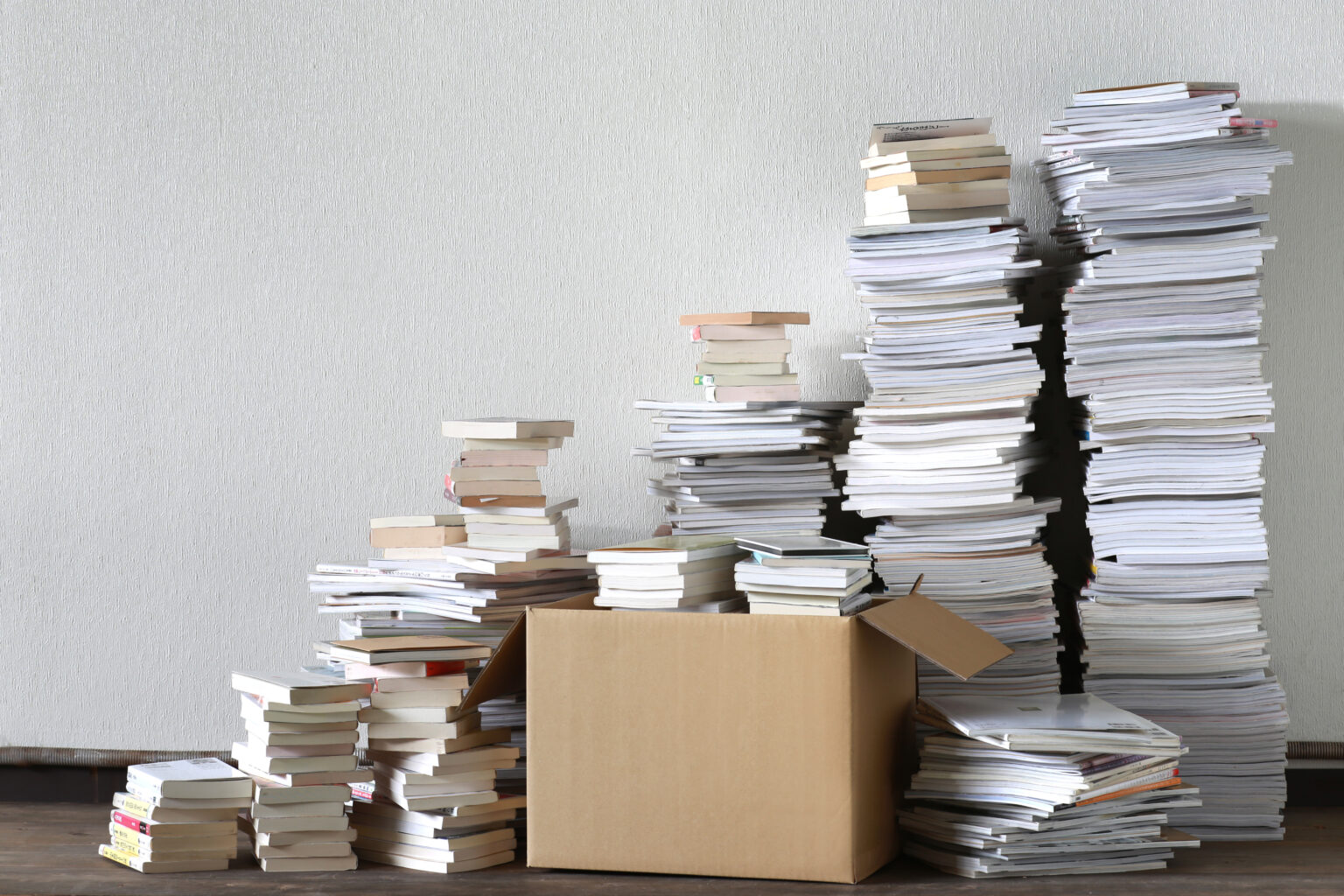

大量に捨てるときは、回収日を守るのはもちろん、ゴミ出し場のルールを確認することも重要です。教科書は意外と重く、かさばります。一度に大量に出すと他の住民の迷惑になることもあるので、日を分けて出したり、資源回収ステーションなどを活用するのもおすすめです。

教科書を捨てるタイミング

教科書はすぐに処分せず、しばらく手元に残しておくという人も少なくありません。けれども、タイミングを見誤ると、部屋が片付かないだけでなく、必要なときに必要なものが見つからないという事態にもつながります。では、どのタイミングで捨てるのが適切なのでしょうか。

新学期や卒業を区切りにする

一般的には、学年が変わるタイミングや卒業時が処分のよい区切りです。特に中学や高校、大学では、使い終わった教科書がその後の学習に使われることはあまりありません。進級後に参考資料として残しておきたいものを除き、基本的には卒業と同時に手放しても差し支えありません。

国家試験や受験後は「見直さないかどうか」で判断

資格試験や大学受験のために使った教科書の場合、受験後しばらくしてから「やっぱり残しておけばよかった」と感じることもあるかもしれません。そんなときは、一定期間だけ保管スペースに置いておき、「もう一度見ることがなかったら捨てる」と期限を決めておくと後悔しにくくなります。

片付けたい気持ちが高まったときも好機

気持ちの整理がついたときや、新生活を始めるタイミングなど、「捨てたい」と思った瞬間は行動に移すチャンスでもあります。人間関係や環境が変わる節目にモノを手放すことで、気分まで軽くなることも多いものです。自分の気持ちに合わせたタイミングを大切にするのも、ひとつの方法です。

捨てる以外の教科書を処分する方法

まだきれいな教科書を「ただ捨てるのはもったいない」と感じたら、他の形で手放す方法を考えてみましょう。処分以外にも、再活用や寄付といった選択肢があるのです。

古本として売るのは一つの手段

教科書の中には、市販されている参考書や副教材と同じように、中古市場で需要があるものもあります。とくに大学の教科書や資格試験向けのテキストは高く売れる場合もあります。フリマアプリや古本買取サービスを利用すれば、捨てるよりも有効活用できる可能性があります。

寄付団体に送って社会貢献する

国内外の支援団体では、教科書や学習参考書の寄付を募っているところもあります。使わなくなった教科書が、学ぶ機会の少ない子どもたちのもとに届くとしたら、それは捨てる以上に意味のある行動になるはずです。ただし、寄付には状態のよさが求められることが多いため、書き込みや汚れが少ないか確認してから送るようにしましょう。

工作素材やラッピング用紙としての再利用も

紙としての質が良い教科書は、工作やラッピングにも活用できます。ページを切り取って紙袋を作ったり、模様のあるページを封筒の内側に使ったりと、アイディア次第でさまざまな用途が広がります。お子さんがいる家庭なら、自由研究や家庭学習の道具として再活用するのもおすすめです。

まとめ

教科書を処分する際には、「資源ごみ」「可燃ごみ」など自治体による分別ルールをまず確認することが大切です。そのうえで、記名や付箋などの異物がないかをしっかりチェックしてから出すようにしましょう。捨てるタイミングについても、自分の気持ちやライフイベントを基準に判断するのが賢明です。

また、捨てる以外にも教科書の活用方法はたくさんあります。寄付、リユース、リメイクなど、さまざまな選択肢の中から自分に合った方法を選ぶことで、「学び」の終わりも気持ちよく迎えることができるでしょう。