目次

神社でやってはいけないNG行為とは?

初詣の人混みの中や、旅行で立ち寄った神社で、「これってやっていいのかな」と迷ったことはないでしょうか。

神社には細かいルールがたくさんあるわけではありませんが、昔から大切にされてきた共通の考え方があります。それは、神社は「神様の家」におじゃまする場所だということです。

友人の家に行く時、いきなり靴のまま上がり込んだり、知らない部屋を勝手に開けたりはしないはずです。同じように、神社でも「ここから先は特別な場所」という意識を持ち、静かに、丁寧にふるまうことが求められます。

ここから紹介するタブーも、その多くが「神様や他の参拝者への配慮」から生まれたものです。

完璧に覚えようと気負う必要はありませんが、「これだけ知っておけば安心」というポイントを押さえておくと、次の参拝から落ち着いて神前に立てるようになります。

神社でやってはいけないこと10選

ここでは、多くの人が「うっかりやってしまいがち」な行為を中心に取り上げます。それぞれのタブーについて、実際の場面をイメージしながら読むと理解しやすくなります。

1. 鳥居を素通りして入る

初詣で友人とおしゃべりしながら歩いていて、そのまま何も考えずに鳥居をくぐってしまう。こうした光景はよく見られますが、昔から「鳥居を素通りするのはよくない」とされてきました。

鳥居は、日常の世界と神様の世界の境目を示すものと考えられています。ここで一度立ち止まり、社殿の方に向かって軽く一礼をするのは、「これからおじゃまします」という挨拶の意味があります。

何もせずに通り抜けると、知らない家に黙って入り込んでしまうような印象になってしまうのです。

混雑していて立ち止まるのが難しい時は、足を止めなくても構いません。鳥居をくぐる瞬間に、心の中で「おじゃまします」と唱えながら、少しだけ頭を下げるだけでも十分です。

大切なのは、鳥居の向こう側を「特別な場所」と意識できているかどうかです。

2. 参道の真ん中を平気で歩く

まっすぐ伸びた参道は、「中央を堂々と歩きたい」と感じる人も多いはずです。

しかし、神社では参道の真ん中は「正中」と呼ばれ、神様が通る道とされています。そのため、参拝者が真ん中を占領するように歩くことは、昔から控えた方がよいとされてきました。

例えば、家の廊下の真ん中にずっと立たれていると、家の人が行き来しづらくなります。参道の正中も同じで、「通り道をゆずる」気持ちで左右どちらかに寄って歩くのが作法です。

とはいえ、初詣やお祭りの時期は人でいっぱいになり、中央を避けようとしても難しい場面もあります。そのような時まで神経質になる必要はありません。

中央を通ってしまう時は、心の中で「失礼します」と一言添えるくらいの気持ちでいれば十分です。

3. 手水を省略したりやり方を間違える

鳥居をくぐった先にある手水舎は、「ここから先は神様の前ですから、身も心も整えましょう」という合図のような場所です。

ここで手や口を清めることで、日常の疲れや雑念を一度リセットする意味があります。

よく見かける間違いは、柄杓に口を直接つけてしまうことです。これは衛生面からも避けた方がよいとされており、作法としても正しくありません。

本来は、柄杓の水をいったん左手に受け、その水で口をすすぎます。その後、もう一度左手を清め、最後に柄杓の柄に水を流してからもとの位置に戻します。

また、急いでいるからといって、手水を完全に省略してしまう人もいます。しかし、少量でもかまわないので、せめて手だけでも清めると自分の気持ちも切り替わります。

水が出ていない場合は、手水舎の前で軽く一礼し、「清めるつもりで神前に進む」という意識を持てれば十分です。

4. お賽銭を投げて入れる

混み合う拝殿前では、遠くからお賽銭を投げ入れている人を見かけることがあります。テレビ中継でもよく映る光景ですが、昔から「お賽銭を投げるのはよくない」とされてきました。

お賽銭は、神様への感謝や決意を表すために自分の手からお渡しするものです。強く投げて大きな音を立ててしまうと、周囲の人を驚かせるだけでなく、「乱暴に扱っている」ようにも見えてしまいます。賽銭箱の近くまで進めたら、両手で静かにそっと入れるのが基本です。

金額に決まりはなく、「五円玉=ご縁」などの言い回しもありますが、あくまで縁起担ぎの一つにすぎません。

大切なのは「この気持ちを受け取ってください」という意識で納めることであり、投げ方や金額で見栄を張る必要はありません。

5. あいさつをせず願い事だけする

拝殿の前に立つと、「合格しますように」「仕事がうまくいきますように」と、つい願い事から口にしたくなります。

しかし、神社の拝礼は本来、神様に日頃の感謝や無事を伝える場とされています。願い事だけを並べてすぐに立ち去ると、挨拶もなくお願いだけしているような印象になってしまいます。

一般的な作法は「二礼二拍手一礼」とされ、深く2回礼をし、2回手を打ち、最後にもう一度礼をします。この流れの中で、まずは「いつも見守ってくださりありがとうございます」と感謝を伝えるのが基本とされています。

そのうえで、「ここからこう頑張りたいので力を貸してください」と、自分の努力を前提に願い事を添える形が丁寧です。

完璧な所作を目指すよりも、最初に感謝を、次に願いを伝えるという順番だけ意識しておくと、自然と気持ちのこもった参拝になります。

6. 境内のものを「記念」に持ち帰る

旅行先の神社で、きれいな小石や葉っぱを見つけて「思い出に少しだけ」と持ち帰りたくなることがあります。

しかし、境内の石や砂利、草木は、その土地そのものを形づくる大切な一部です。とくに大きな木や注連縄が張られた御神木は、神様が宿る依り代として拝まれてきました。

そこから枝を折ったり、幹に強く触れたり、根元の石を動かしたりする行為は、「神様の居場所を削る」ことに近いとされます。

ほんの少しのつもりでも、同じことをする人が増えれば、景観も信仰も少しずつ失われていきます。境内で見つけたものは、写真や心の中にだけ残し、手を触れずにその場に返しておくのが礼儀です。

7. 境内を公園のように騒がしくする

お祭りの屋台が並ぶ日や、友人同士で初詣に行った時、つい気分が高まり、声が大きくなってしまうことがあります。

境内は開けた場所が多く、小さな子どもが走りたくなる気持ちもよく分かりますが、神社は静かな空気を保つことを大切にしてきた場所です。

特に避けたいのは、拝殿近くや参道の真ん中での長話やスマートフォンの大声通話です。後ろで順番を待っている人にとっても集中しづらくなりますし、祈っている最中に笑い声が響くと、せっかくの気持ちが途切れてしまいます。

境内では、声の大きさと立ち止まる場所を少し意識するだけで、周囲の人も自分自身も落ち着いて過ごしやすくなります。

8. 「映え」だけを狙って写真を撮る

大きな鳥居や立派な本殿は、写真に収めたくなる魅力があります。

ただ、拝殿に向かって列ができている中で、真正面からスマートフォンを構えて撮影を始めると、後ろの人の視線を遮ってしまうことがあります。

中には、本殿やご神体に向けての撮影そのものを控えるよう案内している神社もあります。

また、神職や巫女の姿は珍しく見えるかもしれませんが、職務中の人を断りなく撮影することは、仕事場にカメラを向けられるのと同じで、好ましくありません。

写真は「記録」として残すものですが、神社ではその場の静けさや信仰を尊重したうえでカメラを構えることが大切です。

撮る前に一度、場所やタイミングが適切かどうかを自分に問いかけてみると安心です。

9. ペットのルールを無視して連れて入る

散歩の途中で見つけた神社に、そのまま犬を連れて入ってしまう人もいますが、多くの神社では、動物の立ち入りに何らかの決まりを設けています。

排せつの問題だけでなく、苦手な人が安心して参拝できるようにするためでもあります。

ペットの受け入れに積極的な神社でも、拝殿前まで上がれる範囲や、リードの長さ、抱きかかえるべき場所など、細かなマナーが決められていることがあります。境内を自由に走らせたり、他の参拝者に近づけたりすると、思わぬトラブルにつながります。

自分にとっては家族同然の存在でも、「公共の場にいる」という視点を忘れないことが大切です。

10. 心身が弱っているのに無理をして参拝する

家族の葬儀が終わった直後や、大きな怪我、長引く体調不良の時に、「今こそ神頼みをしなければ」と思う人もいるかもしれません。

けれども神道では、こうした状態を「穢れ」と呼び、もともとは「気が枯れている状態」として、自分自身を休ませるべき時期と考えてきました。

忌中・喪中の間は、深い悲しみや疲労で心が不安定になりやすく、人混みや行列に並ぶことが負担になる場合もあります。

そうした時期に無理に参拝するより、時間がたって気持ちや体が落ち着いてから、感謝と報告の気持ちを込めて神前に立つ方が、心にも体にも負担が少なくなります。

自分の状態をよく知り、「今は休むことも大切な選択だ」と受け止めることも、一つの敬意の形です。

参拝前に知っておきたい持ち物とマナー

初めて行く神社や、旅行先で立ち寄る神社では、「何を持って行っていいのか」「どんな格好なら失礼にならないのか」が気になる人も多いはずです。

ここでは、タブーというほどではないものの、知っておくと安心できる持ち物や服装のポイント、御朱印帳でやってはいけないことを補足としてまとめます。

神社に持って行かない方がいいもの

初詣の帰りに花火をする予定があったり、イベントで使うスピーカーを持っていたりと、荷物の都合でそのまま神社に立ち寄ることもあります。

ただ、神社は火気や大きな音にとても敏感な場所です。持ち込みによって事故やトラブルにつながる物は避けた方が安心です。

境内での飲食を全面禁止としている神社は多くありませんが、拝殿前や参道の真ん中で立ち食いをすると、どうしてもごみやにおいが気になります。

お守りやお札を受け取る場所のすぐ近くで甘い飲み物をこぼしてしまうと、自分も周囲も落ち着かなくなってしまいます。

静かな空気を崩しやすい物は、「神社に入る前にしまう」「車やロッカーに置いてから参拝する」といったひと手間をかけると安心です。

- 花火やライター燃料などの火気類

- 大音量を出すスピーカー類

- 境内でそのまま飲み食いする前提の飲食物

服装で気をつけたいポイント

近所の神社にふらっと立ち寄る時、普段着のまま行く人は多いと思います。それ自体は問題ありませんが、あまりにもラフすぎる服装は、場の雰囲気と合わないことがあります。

例えば、海水浴帰りのような短パンにビーチサンダル、深夜のコンビニに行くようなスウェット姿で拝殿前に立つと、自分でも少し落ち着かない気持ちになるはずです。

目安として、「目上の人に会っても失礼にならないか」を基準に考えると選びやすくなります。色や柄は自由でも、汚れがひどかったり、極端に肌の露出が多かったりすると、季節によっては寒さや虫刺されの面でも自分が困ることがあります。

帽子やフード、サングラスは、社殿の前に立つ時だけ外しておけば、必要以上に堅苦しくならずに礼儀を保てます。

御朱印帳でやってはいけないこと

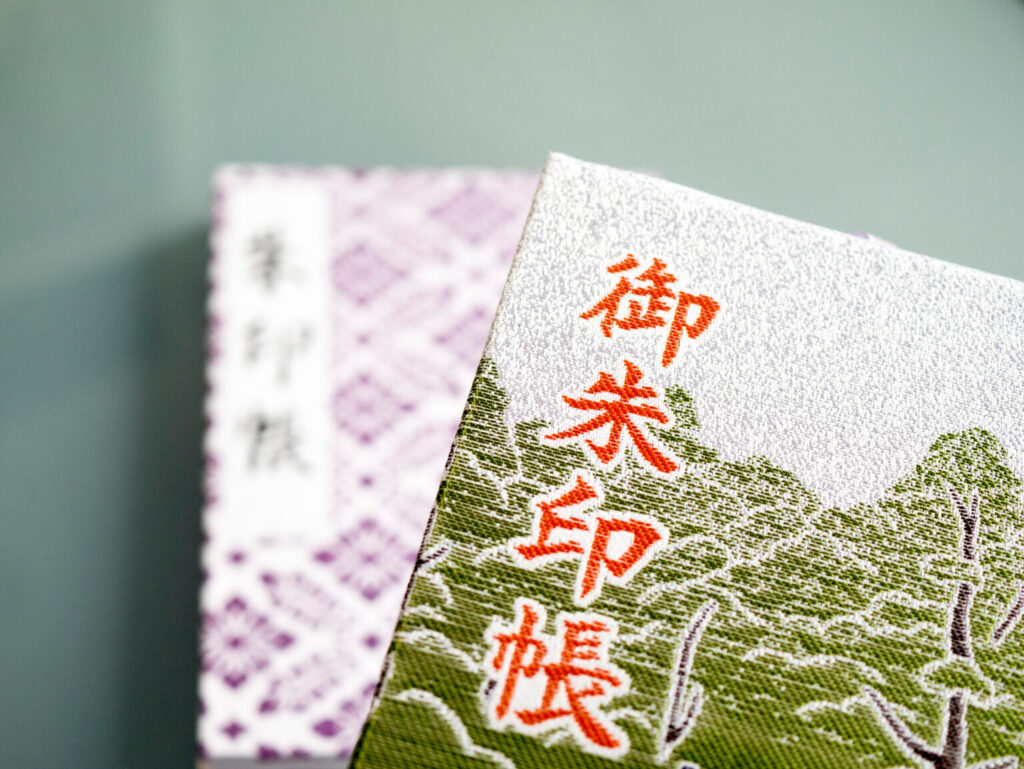

御朱印巡りがきっかけで神社に興味を持った人も増えていますが、御朱印帳の扱い方には気をつけたい点があります。

御朱印は本来「参拝した証」としていただくものであり、先に御朱印だけをお願いしてから軽くお参りを済ませる、という順番は本末転倒になりかねません。

また、書いてもらっている最中に、机のすぐ横からスマートフォンを向けたり、会話に夢中になったりすると、書く側にも周囲にも気を遣わせてしまいます。

観光スタンプやシールと同じ感覚で扱うと、ページの中身がちぐはぐになり、自分にとっても大切な記録として残りにくくなります。

- 参拝をせずに御朱印だけ受け取ること

- 記帳中の手元を至近距離から撮影すること

- 他のスタンプや落書きと同じページに混在させること

まとめ

神社のタブーは、「罰が当たるから守る」というより、そこに集う人たちが気持ちよく神様と向き合うための知恵として受け継がれてきました。

鳥居の前で立ち止まり、参道の端を歩き、境内では静かに過ごすことは、周囲だけでなく自分の心を整えることにもつながります。

作法をすべて暗記する必要はなく、「これは自分の家だったらどう感じるだろう」と想像してみるだけで、自然とふさわしい行動が選べるようになります。

今日知ったタブーを一つでも意識して参拝してみると、同じ神社でも見え方が変わり、自分と神社との距離が少し近くなったように感じられるはずです。