目次

直下型地震とはどんな地震?

ニュースなどでよく聞くようになった「直下型地震」。実際にはどのような地震なのでしょうか? まずは直下型地震の意味と特徴を整理してみましょう。

直下型地震の意味と特徴

直下型地震とは、陸地の真下の浅いところで起こる地震のことを指します。都市の直下で起こることも多いため、「都市直下型地震」と呼ばれることもあります。ただし、学問的な明確な定義はありません。

直下型地震のおもな特徴は以下のとおりです。

- 震源が地表に近く(約5~20km程度)、強い揺れが起こる

- 小さな規模でも、震源の近くでは非常に激しい揺れが生じる

- 揺れの継続時間は短いが、突然激しい揺れに襲われるため対処が難しい

震源が浅く真下にあることで、家具の転倒や建物の倒壊などの被害が起こりやすいという特徴があります。マグニチュードが小さくても、都市部で発生すると大きな被害につながることがあります。

直下型地震はなぜ起こる?

直下型地震の原因の多くは、活断層のずれによるものです。活断層とは、過去に地震を引き起こしたことがあり、将来的にも地震が起こる可能性があると考えられている断層のことです。

日本には現在約2000もの活断層が確認されており、未発見のものも多数存在すると言われています。そのため、日本ではどの地域でも直下型地震が発生する可能性があります。

地下ではプレート(岩盤)の動きによって常に力が加えられています。その力が限界に達すると、活断層が急激にずれて地震が起きるのです。

これまで日本で起きた直下型地震としては、1995年の阪神淡路大震災(マグニチュード7.3)、2016年の熊本地震(マグニチュード7.0)などが挙げられます。いずれも都市の近くの浅いところが震源だったため、大きな被害となりました。

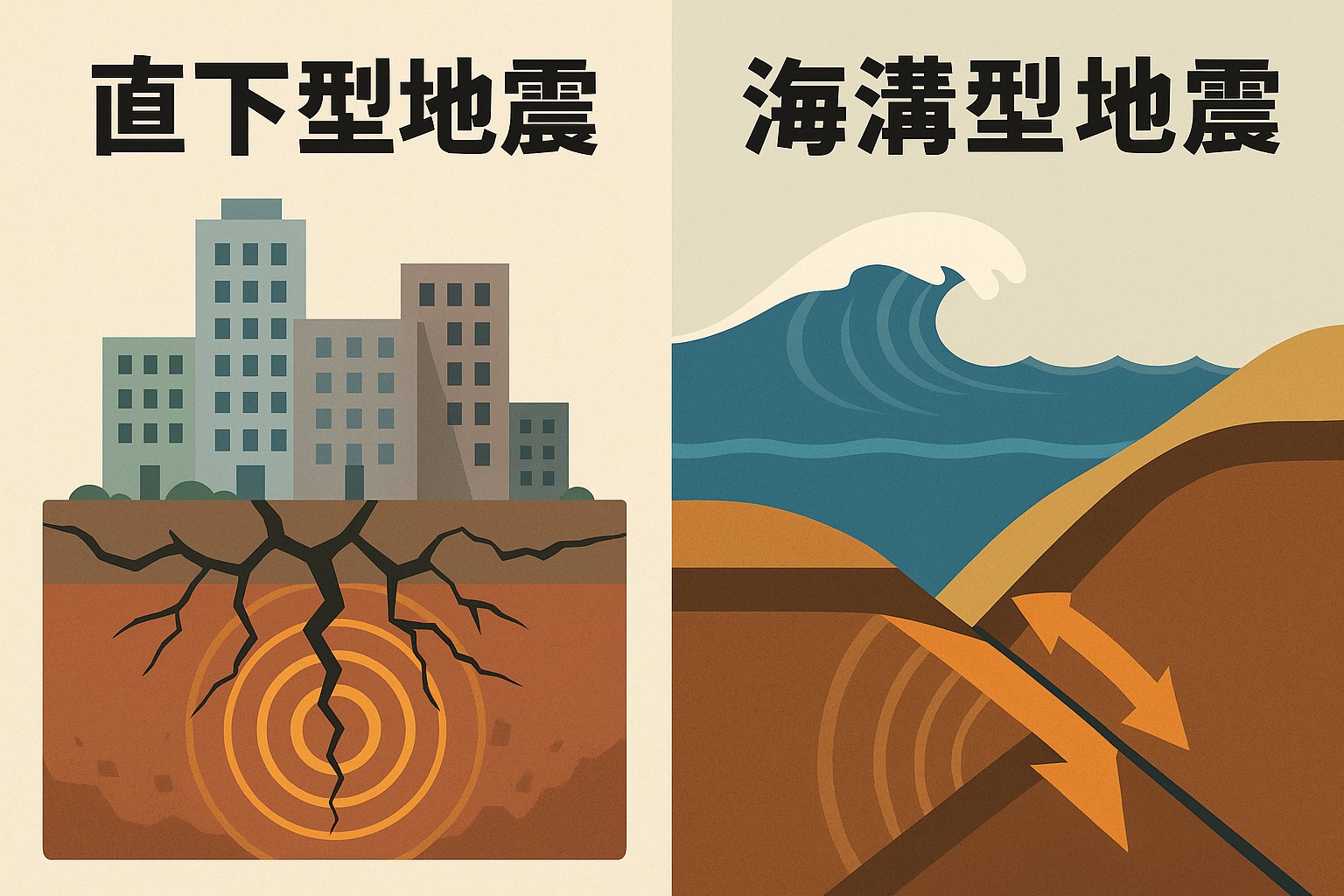

直下型地震と海溝型地震の違い

日本で起きる地震は、大きく分けて直下型地震と海溝型地震の二種類があります。どちらも地震には違いありませんが、地震が起きる場所や揺れ方、被害の様子には大きな違いがあります。

それぞれの特徴を比べてみましょう。

地震の起こる場所の違い

直下型地震は主に陸の真下にある活断層がずれることで起こります。これに対して、海溝型地震は海底にあるプレート(岩盤)の境目で発生します。

日本の周辺には、4つのプレート(北米プレート、ユーラシアプレート、太平洋プレート、フィリピン海プレート)があり、これらがぶつかり合ったり沈み込んだりしています。この境目で生じるひずみが限界を超えると、海溝型地震が起きます。

地震の規模や揺れ方の違い

地震の規模や揺れ方にも特徴があります。

直下型地震は震源が浅いため、短い時間で突然激しく揺れるという特徴があります。最初に小さな揺れ(初期微動)がありますが、震源が近いため気付く暇もなく激しい揺れがやってきます。

一方で、海溝型地震は震源が遠く深いため、揺れが広い範囲に広がり、長く続くことが多いです。小さな縦揺れのあとに、ゆっくりとした大きな横揺れが起こり、場合によっては数分間揺れ続けることもあります。

被害の特徴の違い

地震が起こる場所や揺れ方の違いから、被害の特徴にも差があります。

直下型地震では建物の倒壊や家具の転倒、火災などが起こりやすくなります。揺れが激しく、建物が一瞬で倒壊するような被害が多いため、命に関わる大きなリスクがあります。

それに対して、海溝型地震では津波の被害が大きくなりやすいです。東日本大震災では、死者・行方不明者の約9割が津波による被害でした。揺れが収まっても安心せず、迅速な避難行動を取る必要があります。

日本で起きた直下型地震と海溝型地震の事例

これまで日本では、多くの直下型地震と海溝型地震が発生しました。特に被害が大きかった阪神淡路大震災(直下型地震)と東日本大震災(海溝型地震)について、特徴と被害の違いを確認しましょう。

阪神淡路大震災(直下型地震)

1995年1月17日に兵庫県南部で発生した阪神淡路大震災(兵庫県南部地震)は、直下型地震の代表的な事例です。

- マグニチュード:7.3

- 最大震度:7(当時の最高震度)

- 死者数:約6,400人(約8割が建物倒壊による圧死)

《被害の特徴》

- 木造住宅やビルの倒壊が多数発生

- 火災による二次災害も多発

- インフラ(電気、ガス、水道、交通)の寸断

阪神淡路大震災をきっかけに、日本の建物の耐震基準が見直されました。

東日本大震災(海溝型地震)

2011年3月11日に東北地方太平洋沖で起きた東日本大震災は、海溝型地震の代表例です。

- マグニチュード:9.0(日本の観測史上最大)

- 最大震度:7

- 死者・行方不明者:約1万8,400人(約9割が津波による)

《被害の特徴》

- 津波による沿岸地域の壊滅的被害

- 原子力発電所の事故(福島第一原発事故)を誘発

- 広範囲でインフラが破壊され、長期間にわたり復旧が困難に

この地震を契機に、津波対策や防災意識が大きく見直されました。

地震に備えるために今できること

日本に暮らしている以上、地震のリスクを完全に避けることはできません。しかし、普段から備えをしておくことで被害を大きく減らすことはできます。ここでは、特に直下型地震に備えてすぐにできる防災対策を紹介します。

家の中の安全を確認する

直下型地震では、短時間の激しい揺れが特徴です。そのため、家の中で倒れたり落ちたりする危険があるものを普段から安全にしておくことが重要です。

すぐにできることとして、以下の対策があります。

- 家具や家電製品を壁にネジなどで固定する

- 寝室や避難経路となる廊下には背の高い家具を置かない

- 食器棚には扉が開かないようにするロックをつける

- テレビやパソコンなどは専用の転倒防止シートで固定する

- ガラスが割れた時のために、飛散防止フィルムを貼っておく

とくに家具の固定は重要で、倒れた家具に挟まれて動けなくなったりケガをしたりする危険を大きく減らすことができます。

備蓄品と避難方法を準備する

地震が発生すると、水道・電気・ガスなどのライフラインが止まることがあります。そのような場合でも困らないように食料や水、必要な日用品を事前に備蓄しておくことが大切です。

準備しておきたい備蓄品には次のようなものがあります。

- 飲料水(1人1日3リットル、最低3日分できれば1週間分)

- 非常食(缶詰、レトルト食品、保存が効くもの)

- 簡易トイレ、トイレットペーパー、ウェットティッシュ

- 懐中電灯、ラジオ(電池式・手回し充電式)

- 予備の乾電池やスマホのモバイルバッテリー

- 救急セット(絆創膏、消毒液、常備薬など)

- 防寒具や雨具、軍手や運動靴などの安全用具

また、家族で避難場所や連絡方法を決めておくと、いざというときに落ち着いて行動ができます。携帯電話がつながらない場合を想定し、災害伝言ダイヤル(171)などの使い方を事前に確認しておくこともおすすめです。

まとめ

地震対策は、単に物を揃えるだけでは十分ではありません。直下型地震のように突然起こる災害に対しては、日頃の心構えが最も重要です。

普段の生活の中で「今ここで地震が起きたら?」と想像することが、防災への第一歩になります。家族や友人と一緒に防災訓練をしておくことで、とっさの状況でも落ち着いて動けるようになります。

特に子どもがいる家庭では、学校や地域と連携しながら災害時の対応を確認しておくことが大切です。地震はいつ起きるか分からないからこそ、日常の中でできる準備を少しずつ進めていきましょう。