目次

パプリカの色が違う理由

スーパーでよく目にする色鮮やかなパプリカは、実はどれも初めは緑色だということをご存知でしょうか。

パプリカが緑色なのは、葉っぱにも含まれる緑の色素「クロロフィル」が多いためです。成長していくうちに、このクロロフィルは徐々に減り、その代わりに赤や黄色の「カロテノイド」という色素が増えていきます。

特に赤色になるパプリカは赤い色素である「カプサンチン」が多く含まれ、黄色になるパプリカは黄色の色素「ルテイン」が多くなります。つまりパプリカの色の違いは、「どの色素が多く含まれているか」によって決まります。

赤パプリカと黄パプリカの違い

赤と黄色のパプリカは色が違うだけでなく、栄養価や味わい、料理での活用方法も異なります。それぞれの違いをしっかり理解しておくと、食卓に取り入れやすくなります。

栄養の違い

赤パプリカには、赤い色素であるカプサンチンやβ-カロテンが豊富に含まれています。これらには「抗酸化作用」と呼ばれる健康や美容に役立つ働きがあります。

また、赤パプリカのビタミンCは100gあたり約170mgと非常に多く、肌をきれいに保ちたい人や健康に気を遣う人におすすめです。

一方、黄色のパプリカはルテインが豊富です。ルテインは、特にスマートフォンやパソコンをよく使う人の目の健康維持に役立つといわれています。

黄パプリカにもビタミンCが約150mg(100gあたり)含まれていて、美容や健康維持にも役立ちます。

味の違い

赤パプリカはしっかりした甘みが特徴で、まるでフルーツのような味わいがあります。そのため、生で食べるサラダや、じっくり甘みを引き出すグリル料理などに適しています。

黄パプリカは赤パプリカよりも甘さが控えめで、さっぱりとした風味です。またシャキシャキした食感があり、ピクルスや炒め物などに入れると爽やかに仕上がります。

料理での使い分け

パプリカは色によって適した料理も違います。以下に、色ごとにおすすめの使い方を端的に整理しました。

《赤パプリカ》

- サラダ

- マリネ

- グリル、ロースト

- 肉・魚料理の彩り

《黄パプリカ》

- ピクルス

- 浅漬け

- 炒め物

- 酸味の効いたドレッシングを使った料理

このように色ごとの使い分けを知ることで、毎日の料理がより健康的でおいしく楽しめます。

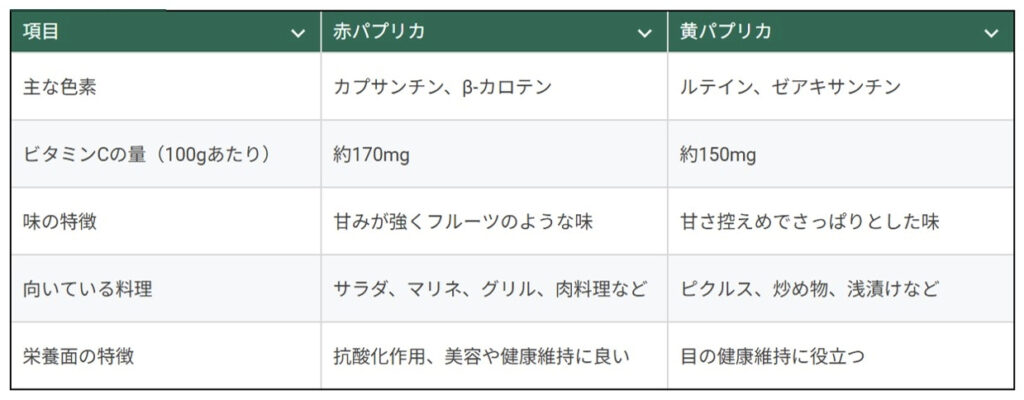

ここまでの違いを、最後に分かりやすく表で整理しましょう。

表で改めて確認すると、赤と黄のパプリカの特徴や使い方が明確になり、理解が深まりますね。

パプリカの選び方

パプリカは新鮮なものほど甘みが強く、料理にした時の食感や味も良くなります。鮮度が高くおいしいパプリカを選ぶためのポイントを紹介します。

鮮度の高いパプリカの特徴

鮮度が高いパプリカを見分けるためには、以下の点に注目しましょう。

- 色が鮮やかでムラがない

- 表面にハリとツヤがある

- ずっしりとした重みがある

- 形が整い、へこみやキズがない

- ヘタがみずみずしく鮮やかな緑色をしている

- ヘタの切り口が変色せず乾燥していない

これらの特徴を満たしたパプリカを選ぶことで、料理の仕上がりもグッと良くなります。

また、一度で使い切れない場合は、種を取り除いてスライスし、密封袋に入れて冷凍保存しましょう。凍ったまま加熱調理に使えるので、手軽に料理に取り入れることができます。

パプリカの値段が違う理由

パプリカは、一般的なピーマンよりもやや値段が高い傾向があります。その主な理由は「栽培期間の長さ」と「育てる際の手間」にあります。

一般的な緑のピーマンは未熟な状態で収穫しますが、パプリカは赤や黄色など完全に熟した状態で収穫します。そのため、育てる期間が長くなり、その分栽培にかかる手間やコストが高くなるのです。

さらに、パプリカは果実が大きく肉厚であるため、形を整えたり、病気や害虫から守ったりする管理に手間がかかります。特に国内で栽培されるパプリカはハウス栽培が多く、温度や湿度の管理など細かな注意が必要です。

また、日本で出回っているパプリカの多くはオランダや韓国など海外からの輸入品です。海外から輸入する場合、輸送費や管理コストが加わるため、さらに値段が高くなりやすいのです。

まとめ

色鮮やかなパプリカは、ただ料理に彩りを添えるだけでなく、それぞれが栄養や味に個性を持つ魅力的な食材です。色の違いは見た目以上に深い意味があり、体調や気分に合わせて使い分けることで、毎日の食事がより楽しく、健康的になります。

また、鮮度や選び方を知ることで食材を無駄なく使えるようになり、食生活の質も高まります。いつもより少し意識してパプリカを手に取ってみると、料理の幅も広がり、新たな発見につながるでしょう。