目次

オキシ漬けとは?

オキシ漬けとは、「オキシクリーン」などの酸素系漂白剤をお湯に溶かし、汚れたものを一定時間つけ置きして洗浄する方法です。洗剤の主成分である過炭酸ナトリウムは、水に溶けると酸素を発生し、酸化の力で汚れを分解します。

塩素系漂白剤のような刺激臭がなく、衣類やキッチン用品、風呂掃除などに幅広く使えるため、多くの家庭で定番の掃除法になっています。

ただし、この「万能」イメージこそが落とし穴です。

どんな素材でも安心して使えるわけではなく、使い方を間違えると変色・腐食・劣化といったトラブルを招くことがあります。

この章では、特に注意が必要な「オキシ漬けをしてはいけないもの・場所」を紹介します。

オキシ漬けをしてはいけないもの・場所5つ

オキシクリーンは強いアルカリ性を持ち、汚れを酸化して分解します。この化学的な力が“汚れ”には有効でも、“素材”によっては逆効果になる場合があります。

ここでは、オキシ漬けで避けるべき代表的なものを5つのカテゴリーに分けて紹介します。

1. 金属製品・金属のついたもの

オキシクリーンの成分である過炭酸ナトリウムはアルカリ性で、金属に触れると化学反応を起こします。

アルミ・銅・真鍮・鉄・金箔などは反応しやすく、黒ずみやサビの原因になります。たとえば、アルミ鍋をオキシ漬けしたあとに黒く変色してしまうのは、表面の酸化皮膜が壊れてしまうためです。

また、ステンレスでも長時間のつけ置きは“焼け”と呼ばれる茶色い変色を起こすことがあります。ボタンやファスナーなど金属の付いた衣類も同様に注意が必要です。ごく短時間であっても、反応は確実に進みます。

金属がついた部分は避ける、もしくはオキシ液に触れないよう部分洗いにとどめるのが安全です。

2. 石材・人工(人造)大理石・漆器などのコーティング素材

大理石や漆器、ニス塗りの木材などはアルカリに弱く、オキシ漬けすると表面のツヤが失われたり、白く濁ることがあります。これは、酸素系漂白剤がコーティング層を分解してしまうためです。

人工大理石や人造大理石も見た目は丈夫ですが、長時間オキシ漬けすると微細な傷ができ、ザラついたり、ツヤが落ちたりします。特にシンクや浴槽がこの素材の場合、短時間でも注意が必要です。

人工大理石をきれいに保ちたい場合は、中性洗剤やメラミンスポンジでのやさしい清掃が基本です。どうしても汚れが気になる場合は、オキシ液を薄めに作り、目立たない場所でテストしてから使うようにしましょう。

3. 水洗いできない繊維や革製品

ウールやシルクといった天然素材は、アルカリに弱い性質を持っています。

オキシ漬けをすると、繊維が収縮し、毛羽立ちや変色を起こすことがあります。たとえ「洗濯可能」と表示された衣類でも、ウール混紡や刺繍糸が含まれている場合は注意が必要です。

また、革製品や合皮も絶対にオキシ漬けしてはいけません。革の油分が抜けて硬化し、ひび割れや白化の原因になります。スニーカーの一部にスウェード素材が使われている場合も同様です。

「布地だから大丈夫」と思って全体を漬けてしまうと、後から一部だけ変色してしまうことがあります。水洗いできない素材は、中性洗剤を使った軽い手洗いか、クリーニング店でのケアが安心です。

4. 木材・畳・竹などの吸水素材

木材や畳、竹などの天然素材は水を吸収しやすいため、オキシ液につけると膨張や変形を起こします。

特に、仕上げ木材やチーク材などの高級家具では、表面の塗装が浮いたり、色ムラが発生したりすることがあります。また、畳をオキシ漬けする行為は厳禁です。アルカリが内部に残るとカビや変色の原因になります。

木や畳などの素材を掃除したい場合は、乾いた布やアルコールを薄めた液を軽く拭く程度にとどめましょう。汚れが気になる場合でも、水分を含ませすぎないことが重要です。

“自然素材”という言葉に安心してしまいがちですが、実は化学的な洗剤には非常に弱い素材です。

5. シンク・浴槽などの容器としての使用

「シンクでオキシ液を作って、そのままつけ置きしたい」という使い方は多くの人が試みますが、これは避けるべき行為です。

ステンレスシンクは一見丈夫そうですが、長時間のつけ置きで焼けやシミができることがあります。また、人工大理石のシンクでは、表面のコーティングが溶けてザラついた質感に変わることもあります。

浴槽でのオキシ漬けも同様にリスクがあります。追い焚き配管や金具部分に金属が使われている場合、腐食を引き起こす可能性があります。さらに、浴槽のコーティングが剥がれたり、ゴムパッキンが劣化することもあります。

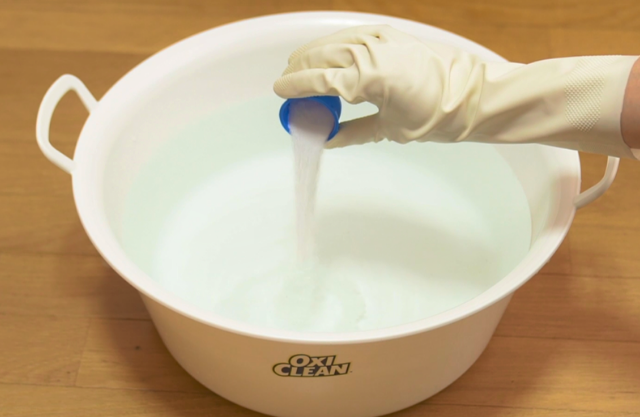

安全にオキシ漬けをしたい場合は、プラスチック製のバケツや洗面器、ビニール袋など別の容器を使用しましょう。使い終わったらすぐに洗い流し、乾いた布で拭き取るのがポイントです。

オキシクリーンの使い方で注意したいこと

オキシクリーンの便利さに慣れると、つい使い方が雑になりがちです。しかし、どんな優秀な掃除アイテムでも使い方を間違えると、思わぬ事故や素材の破損、身体への負担につながることがあります。

この章では、オキシクリーンを安全に使うために特に気をつけるべきポイントを解説します。

混ぜてはいけない洗剤・素材がある

オキシクリーンは単体でも強力な洗浄力を発揮するため、他の洗剤と混ぜる必要はありません。

特に塩素系漂白剤や酸性の洗剤との併用は絶対に避ける必要があります。これらと混ざると有害なガスが発生し、呼吸器を痛めるなど、深刻な健康被害を引き起こす恐れがあります。

注意すべき「混ぜてはいけないもの」は以下の通りです。

- 塩素系漂白剤(ハイター、カビ取り剤など)

- 酸性洗剤(クエン酸、酢など)

- 漂白剤入り洗濯洗剤

万が一、塩素系漂白剤を使った後にオキシクリーンを使用したい場合は、しっかりと水ですすぎ、薬剤成分を完全に取り除いてから使用してください。家庭内事故を防ぐためには、混ぜることはもちろん、続けて使用することも避けるのが安全です。

素手でオキシクリーンを扱わない

「塩素系より安全」「肌に優しい」といったイメージから、つい素手でオキシクリーンに触れてしまう人も多いのではないでしょうか。

オキシクリーンは弱アルカリ性であり、肌の油分を溶かして手荒れを引き起こす可能性があります。特に肌が敏感な人は、わずかな接触でも赤みやかゆみ、ひび割れの原因になりかねません。

素手で触ってしまった場合、すぐに流水でしっかり洗い流し、保湿クリームを塗るなどのアフターケアが重要です。肌荒れを防ぐためにも、使用時には必ずゴム手袋を着用し、肌への負担を避ける習慣をつけましょう。短時間だからと油断せず、安全な使い方を徹底することが大切です。

長時間放置や作り置きは絶対にしない

オキシクリーンは水に溶けると酸素を発生させることで汚れを落としますが、この反応は短時間で終わります。

長時間のつけ置きは素材の傷みや変色を招くばかりでなく、効果が失われた状態で放置すると雑菌の繁殖や嫌な臭いを生み出す原因になります。

目安として、オキシ漬けは2時間から、長くても6時間以内に終了させることが重要です。

また、作り置きも避けるべきです。オキシクリーン溶液を密閉容器に入れると酸素の発生が続き、容器内の圧力が高まって容器が膨張、場合によっては破裂する危険があります。

オキシ漬けは使用する直前に溶液を作り、余った液体はすぐに捨てましょう。

重曹とオキシクリーンの正しい使い分け

「オキシクリーンも重曹も万能」と考えてしまいがちですが、それぞれの洗浄剤には明確な特徴があります。

重曹は油汚れや焦げ付きの研磨に適しており、オキシクリーンは酸素の力を利用してシミや黄ばみなどの漂白・除菌に優れています。この二つの違いを知り、適切に使い分けることで、掃除の効率は格段にアップします。

また、両方を混ぜた「オキシペースト」という活用法もありますが、これは用途によって効果が異なるため、作り方を含めて正しく理解しておく必要があります。

オキシクリーンと重曹の特徴と違い

オキシクリーンの主成分である過炭酸ナトリウムは、酸素を発生させて汚れを酸化・分解します。

漂白効果に優れ、衣類のシミ抜きや洗濯槽の掃除に高い効果を発揮します。また、酸素系のため塩素系漂白剤のような刺激臭もなく、素材への負担も比較的少ないのが特徴です。

一方、重曹(炭酸水素ナトリウム)は、弱アルカリ性で、油汚れや手垢汚れなど酸性の汚れを中和して落とすのに最適です。また、粒子状であるため研磨効果があり、鍋の焦げ付きやキッチン周りの汚れ落としに便利です。重曹は消臭効果も強く、冷蔵庫や靴の中のニオイ取りにも役立ちます。

つまり、両者を使い分ける目安は、以下のようになります。

《オキシクリーン》

- 衣類の黄ばみ・茶渋などの漂白

- 洗濯槽の掃除

- 除菌や消臭(浴槽やシンク周りの軽いカビ)

《重曹》

- 鍋の焦げ落とし

- 換気扇やコンロの油汚れ落とし

- 冷蔵庫や靴箱の消臭

それぞれの特性を活かした使い方を心がけることで、掃除が効率的になり、素材を傷めることも防げます。

「オキシペースト」の作り方と使い方

オキシクリーンと重曹を混ぜて作る「オキシペースト」は、両者の特徴を生かした便利な掃除アイテムです。研磨効果のある重曹と、漂白力・除菌力のあるオキシクリーンを組み合わせることで、こびりついた頑固な汚れやカビに対してピンポイントで高い効果を発揮します。

オキシペーストの作り方は以下の通りです。

- オキシクリーンと重曹を1:1の割合で容器に入れる

- 少量ずつ40℃程度のぬるま湯を加えながらよく混ぜる

- ペースト状になったら完成(硬すぎず柔らかすぎず、歯磨き粉程度の硬さを目安に調整する)

作ったオキシペーストは、浴室の目地やキッチンの排水口、レンジ周りなど、汚れがひどい部分に直接塗布します。その後、20分から1時間ほど放置し、ブラシやスポンジでこすり落とした後、水で十分にすすぎます。

ただし、オキシペーストは作り置きができません。酸素の発生が時間経過とともに終わるため、使用の直前に必要な量だけ作ることが重要です。また、研磨作用が強いため、デリケートな素材への使用は避けましょう。

まとめ

オキシ漬けは、手軽さゆえについ「なんでもきれいになる」と錯覚しがちです。実際、掃除の便利グッズほど、素材や使用条件への配慮が欠かせません

特に築年数が古い住宅では、浴槽やシンクの素材表示が不明なこともあります。そんなときは、目立たない部分で短時間のテストを必ず行うなど慎重な対応が重要です。

日頃から自宅の設備や持ち物の素材表示を確認し、安全に使える洗剤や掃除方法を事前に把握しておくことで、大切なものを傷つけることなく快適な掃除が可能になります。