目次

間違えると失礼になる?香典の基本マナー

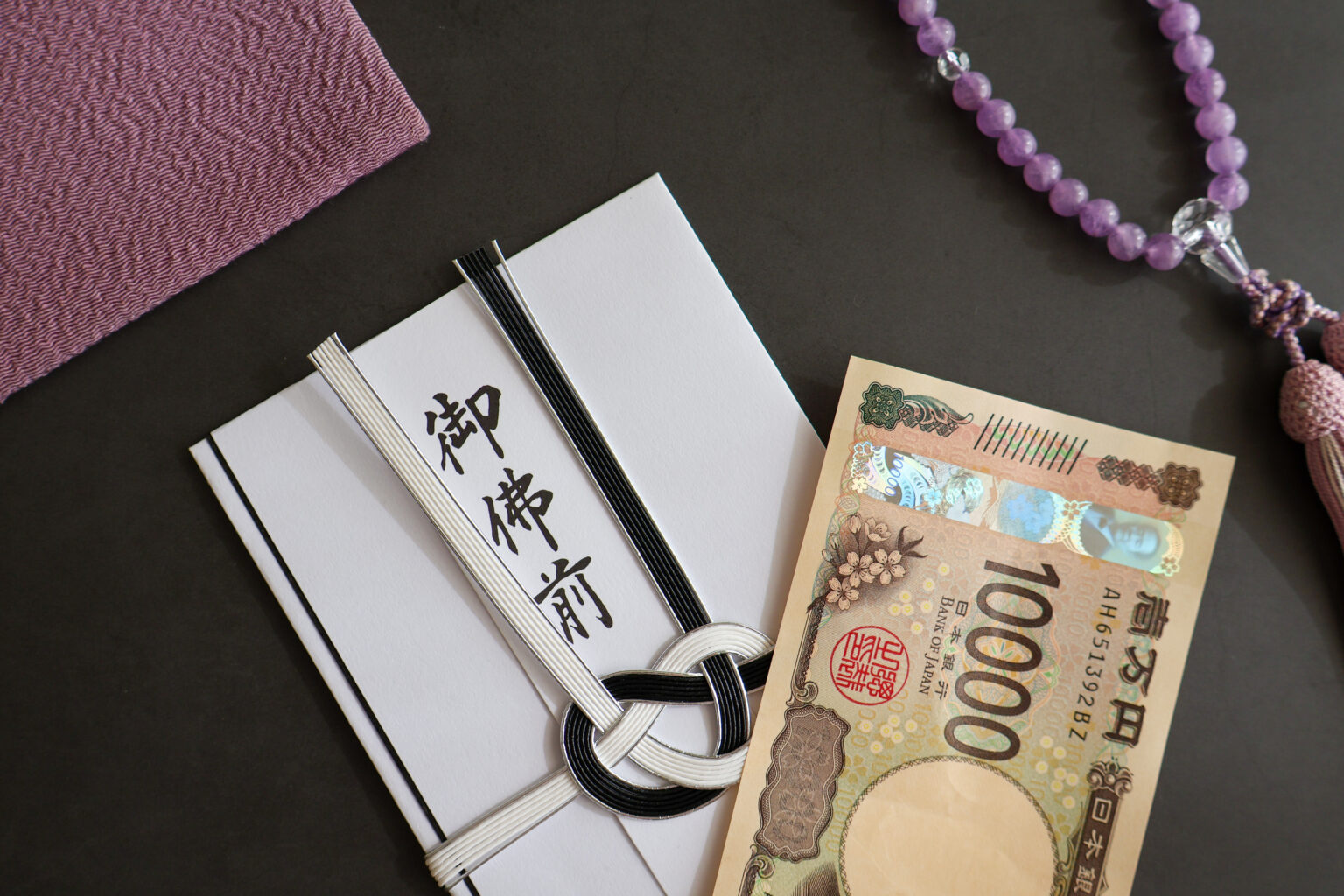

香典は、故人を偲び、ご遺族への思いやりを形にする大切なものです。

ただし、包む金額やお札の選び方、香典袋の書き方など、細かな点でマナーを誤ると、知らないうちに相手に失礼な印象を与えてしまうこともあります。

冠婚葬祭の作法は時代とともに変化していますが、「ここだけは押さえておきたい」という基本的なルールは今も変わりません。

葬儀の場で基本を知らないと、社会人としての常識を問われてしまうこともあります。タブーを理解することで、故人と遺族の両方に心のこもった対応ができるようになります。

香典における10のタブー

香典を渡す際には、避けるべき行為があります。なぜダメなのか、その理由や注意点を丁寧に解説します。

1. 偶数の金額を包む

香典の金額で最も気をつけるべきなのが「偶数」です。偶数の金額は「割り切れる」ことから、故人との縁が切れることを連想させます。とくに2万円や4万円など、偶数の金額は縁起が悪いと考えられているため、避けるべきです。

最近では2万円を包むケースも増えていますが、どうしても2万円にする場合は「1万円札1枚と5千円札2枚」のように、お札の枚数を奇数にして工夫するとよいでしょう。

特に避けるべき数字は以下のとおりです。

- 2万円、4万円、6万円など割り切れる偶数

- 「死」を連想させる4(4,000円・4万円など)

- 「苦」を連想させる9(9,000円など)

迷ったら「奇数」を選ぶことが基本です。

2. 高額な香典を包む

「たくさん包めば相手も喜ぶだろう」と考えるのは間違いです。香典は金額を競うものではなく、あくまで故人への弔いと遺族への思いやりが目的だからです。

相場をはるかに超える高額な香典は、逆に遺族に負担を与えてしまいます。香典をいただいた遺族は、香典返しとして半額〜3分の1程度の品物をお返しする必要があります。そのため、香典が高額すぎると遺族が香典返しに悩んでしまうことがあります。

また、「助け合い」の意味で贈る香典が、かえって相手に気を遣わせることにもなります。多額の香典を包む場合は、他の親族と事前に相談してからにするなど、慎重な対応が必要です。

3. 少なすぎる金額を包む

金額が多すぎても問題ですが、相場よりも明らかに少ない金額を包むことも避けましょう。少なすぎる香典は「故人への敬意が足りない」と感じられる恐れがあり、遺族に対して失礼になる場合があります。

特に注意が必要なのは、職場や友人関係での香典です。相場は、一般的に以下の通りです。

- 親族:1万円〜5万円

- 友人・知人:5,000円〜1万円

- 職場関係者:3,000円〜1万円

もし自分がまだ若かったり、経済的に厳しかったりする場合でも、極端に低い金額は失礼になります。相場に沿った範囲で包むよう心がけましょう。

4. ピン札(新札)を包んでしまう

意外に知らない人も多いのですが、香典にピン札(新札)を使うことはタブーです。これは、「事前に用意して待っていた」という印象を遺族に与えてしまうためです。

結婚式やお祝いごとでは新札を用意するのが常識ですが、葬儀の場合は真逆で、「ある程度使った感じ」のお札を使うことが基本です。

ただし、あまりにも汚れていたり、くしゃくしゃに折れ曲がったお札も失礼にあたります。手元に新札しかない場合は、軽く二つ折りにして折り目をつけてから香典袋に入れるようにしましょう。

5. 千円札ばかりでかさ増しする

「香典を豪華に見せたい」「少ない金額を隠したい」と千円札を大量に包むのは、かえって相手を困惑させる行為です。見栄を張ったと受け取られたり、遺族側が枚数を数える手間が増えたりと、失礼な印象を与えます。

基本的には、包む金額に見合った枚数を選ぶことが大切です。例えば、5,000円であれば5千円札1枚、1万円であれば1万円札1枚という形が望ましいでしょう。

見た目で誤魔化すのではなく、シンプルで分かりやすく、遺族の負担にならない配慮が大切です。

6. 表書きを間違える

香典袋に書く「表書き」は、宗教や宗派によって異なります。特に仏教の場合、「御霊前」と「御仏前」の違いに注意が必要です。

一般的な仏教では、四十九日までは「御霊前」、四十九日以降は「御仏前」を使いますが、浄土真宗の場合は死後すぐ仏になるという考え方のため、葬儀の段階から「御仏前」を使います。これを間違えると、遺族に対して失礼になってしまいます。

神道なら「御玉串料」、キリスト教なら「お花料」や「御ミサ料」など、宗教によって適切な表書きが決まっています。不明な場合は、どの宗教でも共通して使える「御香典」を選ぶと安心です。

7. 香典袋の文字を濃い墨で書く

香典袋の文字は、薄墨で書くのがマナーです。これは、「突然の悲しみで涙がこぼれ、墨が薄くなった」「急なことで濃い墨を用意できなかった」という悲しみを表現しているためです。

濃い墨で書いてしまうと、「葬儀を待ち構えていた」「準備万端だった」という印象を与えかねません。

今は薄墨専用の筆ペンが100円ショップや文房具店でも簡単に手に入ります。一本持っておけば急な葬儀の際にも慌てずにすむでしょう。

8. 香典袋のランクと金額が合っていない

香典袋は、金額に応じた適切なランクを選ぶ必要があります。例えば、3,000円や5,000円程度であれば、水引が印刷されたシンプルな袋を選ぶのが常識です。一方で1万円以上になると、実際の水引がついたものを使用します。

香典袋が豪華すぎると、中に入れた金額とのギャップが生じ、遺族に「見栄を張っている」「マナーを知らない」と思われてしまうかもしれません。反対に、金額が高額なのに簡素な袋では、「礼儀を欠いている」と誤解される可能性もあります。

香典袋を購入する際は、金額に見合った適切なものを選ぶことが遺族への配慮です。

9. お札の入れ方を間違える

意外に多いのが「お札の入れ方」に関する失敗です。お札は肖像画が描かれた面を表として、それを香典袋の裏側(下向き)にして入れるのが基本のマナーです。

お札を裏返しに入れるのは、「悲しみで顔を伏せる」という気持ちを表現したもの。間違って表向きに入れてしまうと、弔意が足りない、あるいは慶事と混同していると誤解されるかもしれません。

また、複数枚のお札を入れる場合でも、すべて同じ向きに揃えて入れましょう。このような細かな配慮が、故人や遺族への敬意を示すことになります。

10. 香典をそのまま手渡す

香典を渡す際には、必ず袱紗(ふくさ)に包んで持参しましょう。香典袋をむき出しのまま渡すことは、非常に失礼な行為とされています。

袱紗は、香典袋を汚れや破損から守るだけでなく、「相手を敬う気持ち」を表すものでもあります。色は紫、紺、グレーなどの落ち着いた寒色系を選ぶとよいでしょう。

袱紗が手元にない場合は、地味な色合いのハンカチや風呂敷などで代用するのも一つの方法です。香典は単なるお金ではなく、弔意を込めた大切なものということを常に忘れずに渡しましょう。

失礼のない香典のマナー

タブーを理解した上で、改めて基本のマナーをおさらいしておきましょう。香典を渡す際は、次のポイントを守ることで遺族に好印象を与えることができます。

- 金額は関係性や自分の立場に応じた相場を守る

- 偶数や忌み数は避け、奇数の金額を選ぶ

- お札は新札を避け、適度に使用感のあるものを使う

- 表書きや袋は宗教・宗派に合わせて選ぶ

- 香典袋の書き方は薄墨で丁寧に

- 袱紗に包み、受付で両手で丁寧に渡す

これらを自然に行えるようにしておけば、急な葬儀や通夜の際にも安心して対応できるでしょう。

まとめ

香典のマナーは、大人としての常識や配慮が試されるものです。正しい知識を身につけておけば、いざという時に失敗を避けられるだけでなく、周囲からも信頼されるでしょう。

一方で、あまり細かな形式ばかりに気を取られると、故人を偲ぶ気持ちが薄れてしまうこともあります。香典を渡す際に最も重要なのは、遺族や故人に対する「思いやり」と「敬意」を持つことです。心を込めた香典を通じて、自分らしい弔意を伝えてください。