目次

鮮度で味が変わる『とうもろこし』

とうもろこしは、夏を代表する野菜のひとつです。6月から9月が旬のピークですが、収穫した瞬間から鮮度が急激に落ちていきます。

とうもろこしの甘みの元となる「ショ糖」は収穫後すぐに減り始め、常温では1日経つだけで甘みが半分以下になると言われています。つまり、とうもろこしは鮮度が命の野菜。購入する際はできるだけ新鮮なものを選びましょう。

鮮度が悪い『とうもろこし』の見分け方

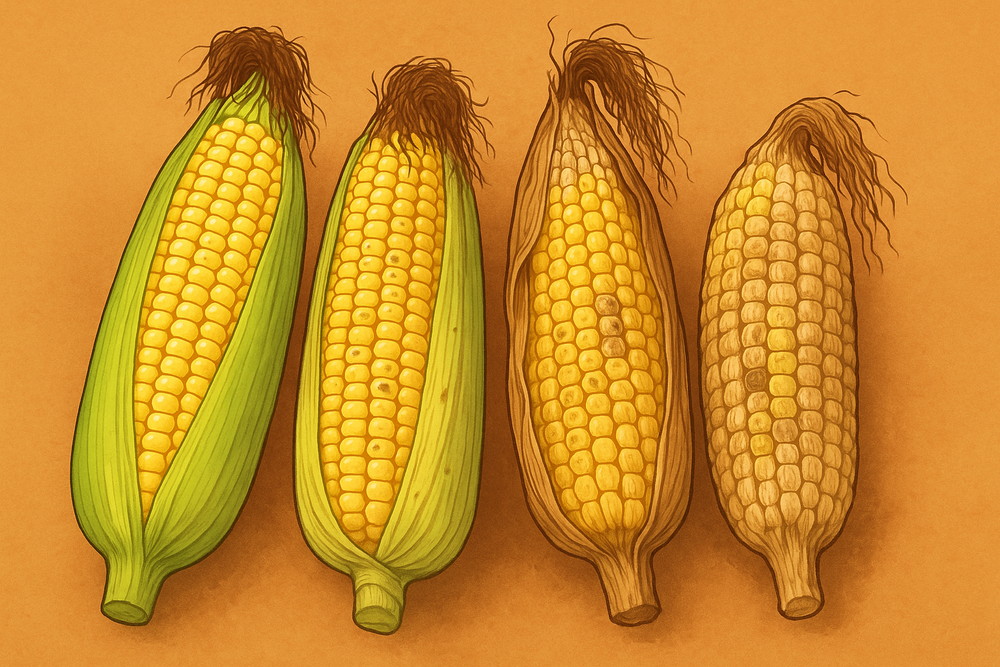

とうもろこしは鮮度が落ちるにつれて、見た目や手触りに変化が現れます。それはなぜなのか、ひとつひとつ説明していきます。

①ひげが乾いてパサパサしている

とうもろこしの先端にある「ひげ」は、実はとうもろこしの粒一つひとつに繋がっています。そのため、ひげが乾燥しパサパサしているのは、実が水分を失っている証拠なのです。ひげが乾燥すると栄養が行き渡らず、とうもろこしの粒も甘みが減り、食感もパサついてしまいます。

②皮が黄色く変色している

新鮮なとうもろこしの皮は深緑色をしていますが、収穫後時間が経つと徐々に黄色くなります。これは収穫後に水分が失われ、細胞が徐々に衰えているためです。黄色くなった皮は乾燥し、とうもろこしを保護する力が弱くなっているため、中の粒の鮮度も落ちやすくなります。

③粒にへこみや隙間がある

新鮮なとうもろこしは粒がふっくらとして隙間なく並んでいます。しかし、時間が経つと粒の水分が抜けてしぼみ始め、隙間やへこみが目立つようになります。これはとうもろこしの甘さを作る水分やショ糖が抜けている証拠で、ゆでても甘みが感じられず、食感も悪くなります。

④持った時に軽く感じる

とうもろこしの美味しさの秘密は水分と糖分です。時間が経つとこれらが失われるため、持った時に軽く感じるようになります。軽いとうもろこしは内部がスカスカで甘みが抜けている可能性が高く、調理しても美味しく食べられないことが多くなります。

⑤切り口が茶色くなっている

とうもろこしの茎の断面は、収穫直後は白くみずみずしい状態です。しかし、時間が経つにつれて水分が抜けて酸化し、茶色く変色します。茶色く乾燥した切り口のとうもろこしは収穫からかなり時間が経過しているため、新鮮さが失われ、甘さや食感も落ちています。

⑥酸っぱい匂いやぬめりがある

とうもろこしに酸っぱい匂いやぬめりがある場合、鮮度が悪いことを超えて腐敗が始まっている可能性があります。これは雑菌がとうもろこし表面で繁殖し、発酵や腐敗が進んでいる状態です。衛生的にも良くないため、食べるのは控えましょう。

とうもろこしを甘く美味しくゆでる方法

とうもろこしは鮮度が落ちる前に美味しく調理することで、その甘さを最大限に楽しめます。ゆで方ひとつで、とうもろこしの味わいや食感は大きく変わります。ここでは、とうもろこしを甘くジューシーに仕上げるコツを紹介します。

皮を残して水からゆでる方法

とうもろこしは、薄皮を2〜3枚残したままゆでると甘みが逃げにくくなります。鍋にとうもろこしが完全に浸かるくらいの水を入れ、そこに皮付きのままとうもろこしを入れます。

火をつけて沸騰させ、沸騰後は中火にして約3〜5分ゆでます。薄皮が透けて、中の粒が鮮やかな黄色になったら出来上がりです。ゆで上がったらすぐに水気を切り、熱いうちに皮をむきましょう。

- とうもろこしの薄皮を2〜3枚残しておく。

- とうもろこしが完全に浸かる量の水を鍋に入れる。

- とうもろこしを入れて火をつけ、沸騰させる。

- 沸騰後、中火で約3〜5分ゆでる。

- 薄皮が透け、粒が黄色くなったら取り出す。

- 熱いうちに皮をむき、水気を切って完成。

お湯からゆでる方法

お湯からゆでる方法もあります。この場合は皮を完全にむき、ひげを取り除いてから鍋に入れます。沸騰したお湯にとうもろこしを入れて、10分〜12分ほどゆでます。短時間で取り出してしまうと、生っぽく硬い食感が残るので注意してください。ゆであがったらザルにあげ、すぐに食べましょう。

- とうもろこしの皮とひげを完全に取り除く。

- 鍋にたっぷりのお湯を沸騰させる。

- 沸騰したお湯にとうもろこしを入れる。

- 中火で約10〜12分間ゆでる。

- ザルに上げて水気を切り、すぐに食べる。

電子レンジで手軽に調理する方法

忙しい時には電子レンジも便利です。皮付きのまま、600Wの電子レンジで5分加熱するだけで美味しく仕上がります。レンジで加熱すると蒸気で蒸し上げるように調理されるため、とうもろこしの甘みが凝縮され、みずみずしさも保たれます。熱いうちに皮をむいて食べると、より美味しく味わえます。

- とうもろこしを皮付きのまま用意する。

- 600Wの電子レンジで約5分間加熱する。

- 熱いうちに皮をむいて食べる。

すぐ食べられない時のとうもろこし保存方法

とうもろこしは鮮度が落ちる速度が速い野菜なので、すぐに食べられない場合は正しい保存が重要です。少しの工夫で、鮮度を長くキープできます。

野菜室で保存する方法

購入後、すぐに食べない場合は、薄皮を1〜2枚残した状態でとうもろこしを湿らせたキッチンペーパーで包み、冷蔵庫の野菜室に立てて保存しましょう。とうもろこしは呼吸によって熱を発し、水分を失いますが、この方法なら呼吸が穏やかになり、鮮度が保たれます。この方法で2〜3日は美味しく保存できます。

- 薄皮を1〜2枚残しておく。

- 湿らせたキッチンペーパーで包む。

- 冷蔵庫の野菜室に立てて保存する(約2〜3日保存可能)。

冷凍保存で鮮度を長持ちさせる方法

すぐには使い切れない場合、冷凍保存がおすすめです。皮とひげを取り除いたとうもろこしを1本ずつラップでしっかり包み、冷凍用保存袋に入れて冷凍庫で保存します。

冷凍すれば1ヶ月程度は美味しく食べられます。解凍は常温ではなく、電子レンジか流水で解凍し、再加熱してから食べましょう。粒を外して冷凍しておけば、料理の際にも使いやすくなります。

- 皮とひげを取り除き、1本ずつラップでしっかり包む。

- 冷凍用保存袋に入れ、冷凍庫で保存(約1ヶ月保存可能)。

- 食べる際は電子レンジまたは流水で解凍し、再加熱して食べる。

- 粒を外して冷凍しても便利。

まとめ

とうもろこしは、収穫してから食べるまでの時間が短ければ短いほど甘さと美味しさが保たれます。特に朝採れのとうもろこしは甘さが格別で、夏の味覚としては欠かせません。

しかし、鮮度が落ちてしまったとうもろこしも、粒を外して炒め物にしたり、スープやポタージュに加工したりすることで、味わい深く楽しむことができます。今年の夏は、ぜひいろいろな調理法や工夫を試して、とうもろこしの美味しさを余すところなく味わってみてください。