目次

喪中は『あけましておめでとうございます』言っても大丈夫?

「あけましておめでとうございます」という言葉は、新しい一年の始まりを祝うための定番の挨拶です。しかし、喪中においては、この言葉が適切なのかどうか疑問に思う人も多いのではないでしょうか。例えば、親しい友人が喪中であると知ったときに、普段通りの挨拶をしてしまうことで、相手を傷つけるのではないかと心配になることもあります。

結論から言えば、喪中の間に「おめでとう」という表現は避けたほうが無難です。その背景には、日本の文化的な慣習や、人々の心情への配慮があります。次の章では、喪中に新年の挨拶を避けるべき理由について、具体的に掘り下げていきます。

喪中に新年の挨拶を避けるべき理由とは

新年を迎える喜びを分かち合う「あけましておめでとうございます」という挨拶も、喪中では控えるべきとされています。その理由を詳しく見てみましょう。

1. 喪中は大切な人を悼む期間であるため

喪中は、家族や親しい人を亡くした悲しみをしのぶ時間です。この期間は、ただ静かに過ごすだけでなく、故人への思いを込めて生活することが大切とされています。そのため、「おめでとう」という言葉は場違いな印象を与えかねません。

例えば、家族全員が喪に服している中で「おめでとう」と声をかけられたら、違和感を抱くのも無理はありませんよね。言葉が持つ力に敏感な日本文化では、相手への配慮が何よりも重要視されます。

2. 新年の挨拶が「祝い事」とみなされるため

新年の挨拶は、祝賀ムードを伴うものです。特に「あけましておめでとうございます」の中に含まれる「おめでとう」という言葉が、祝い事の象徴とされています。喪中では、こうした祝い事を慎むことが一般的です。

これは、日本の伝統的な価値観に基づくものでもあります。祝い事と弔い事をはっきりと分けることで、両者に対する適切な敬意を払う姿勢が根付いているのです。

3. 親族同士では特に配慮が求められる

親族間では、喪中であることをより深く共有しているため、新年の挨拶においても特に慎重さが求められます。例えば、遠方に住む親戚であっても、喪中の知らせを受け取っていれば、挨拶を控えるのが通例です。

このようなケースでは、「本年もよろしくお願いいたします」や「昨年はお世話になりました」などの穏やかな表現に置き換えることで、相手に失礼のない対応が可能です。

4. 職場では一般的な慣習に従うケースが多い

職場での新年の挨拶は、一般的な慣習に基づいて行われることが多いです。特に多くの人が参加する挨拶回りや新年会では、個人の喪中が考慮されることは稀です。

ただし、自分が喪中であることを知っている同僚や上司には、事前に伝えておくと、配慮してもらえる可能性が高まります。また、形式的な挨拶として「本年もよろしくお願いいたします」を使うことで、職場全体の雰囲気を損なわずに済みます。

喪中に新年の挨拶を避ける理由を理解することで、どのように配慮すればよいかが明確になります。次に、喪中の際に使える適切な表現や、具体的な挨拶の仕方を詳しく見ていきましょう。

喪中の際に使える新年の挨拶と注意点

喪中の期間でも、全く挨拶をしないわけにはいかない場面が多々あります。では、どのような表現を用いれば良いのでしょうか。また、配慮を求めるための工夫も紹介します。

「おめでとう」を使わない挨拶例

喪中の際には、「おめでとうございます」という祝いの言葉を避けつつも、新年の挨拶として十分に敬意を示す表現を使うことが大切です。以下のようなフレーズが適しています。

- 「本年もよろしくお願いいたします」

- 「昨年はお世話になりました。本年もよろしくお願いいたします」

- 「穏やかな一年となりますようお祈り申し上げます」

これらの挨拶は、どのような相手に対しても無難であり、失礼にあたることはありません。特にビジネスシーンや親しい友人とのやり取りで役立ちます。

喪中であることを事前に伝える工夫

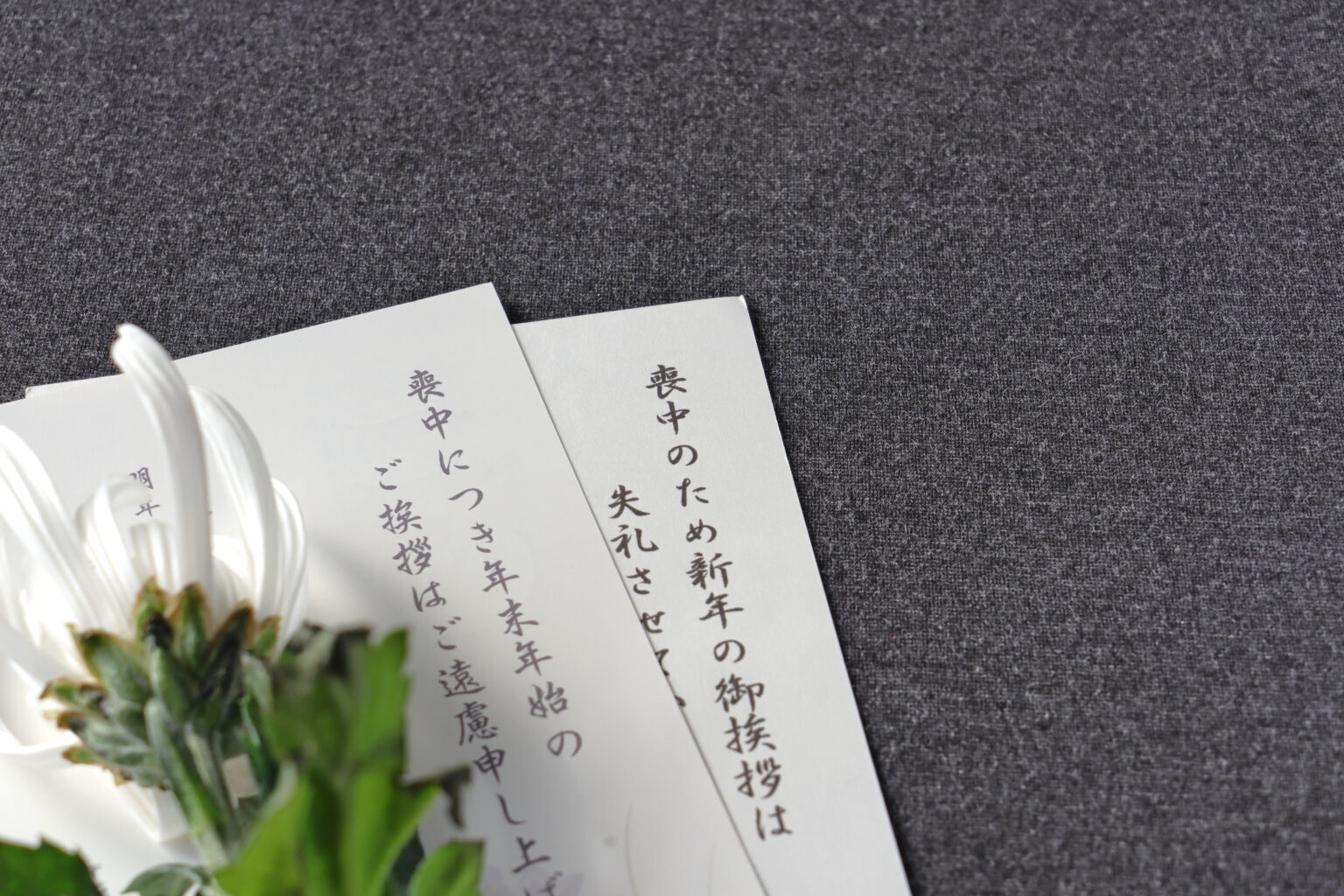

相手が喪中であることを知らなければ、誤って「おめでとうございます」といった挨拶をしてしまうことがあります。そのため、事前に喪中であることを伝える工夫が求められます。たとえば、「喪中はがき」を活用して自分の状況を知らせることで、余計な誤解を防ぐことができます。

喪中はがきは、以下のポイントを押さえて作成すると良いでしょう。

- 差出時期:年賀状の準備が始まる前の11月下旬から12月上旬に送る。

- 内容:喪中であることと、年賀状を控える旨を丁寧に記載する。

これにより、親しい人への配慮が行き届き、円滑な新年の挨拶が可能になります。

喪中期間に心がける新年の過ごし方

新年を迎えるにあたり、喪中の期間中であっても、穏やかで充実した時間を過ごすことは可能です。ここでは、喪中の時期に適した行動や心構えを紹介します。

祝い事を控え、静かに過ごす

喪中では、派手な祝い事やお祭り騒ぎを控えることが一般的です。しかし、ただ何もせずに過ごすのではなく、故人をしのびながら新年を迎えるための工夫をするのも一つの方法です。例えば、家族と静かに過ごす時間を設けたり、故人に思いを馳せるひとときを持つことで、喪中の意味を改めて感じることができます。

おせち料理や初詣の対応

おせち料理や初詣も、喪中においては注意が必要です。一般的に、おせち料理は祝い事の象徴とされるため、簡素化した形で楽しむことが多いです。また、初詣については、祈願のための訪問と考えれば問題ないケースもありますが、地域や宗派によって考え方が異なるため、無理をせず慎重に行動することをお勧めします。

家族や友人との交流を大切に

喪中の期間は、故人を偲ぶ時間であると同時に、残された家族や親しい人々とのつながりを深めるきっかけでもあります。例えば、年末年始に親しい友人と過ごす中で、静かに思い出話を語り合うことで心が癒されることもあります。喪中だからといって全てを遠慮するのではなく、適切な形で交流を楽しむことも大切です。

喪中を意識した行動が周囲との調和を生む

喪中の新年の挨拶や過ごし方は、単なる形式ではなく、周囲の人々との調和を生むための大切な文化です。配慮ある対応を心がけることで、故人への敬意を示しつつ、周囲との関係性を深めることができます。これを機に、喪中における日本の伝統や心配りの大切さを改めて感じながら、新たな一年を迎えてみてはいかがでしょうか。