目次

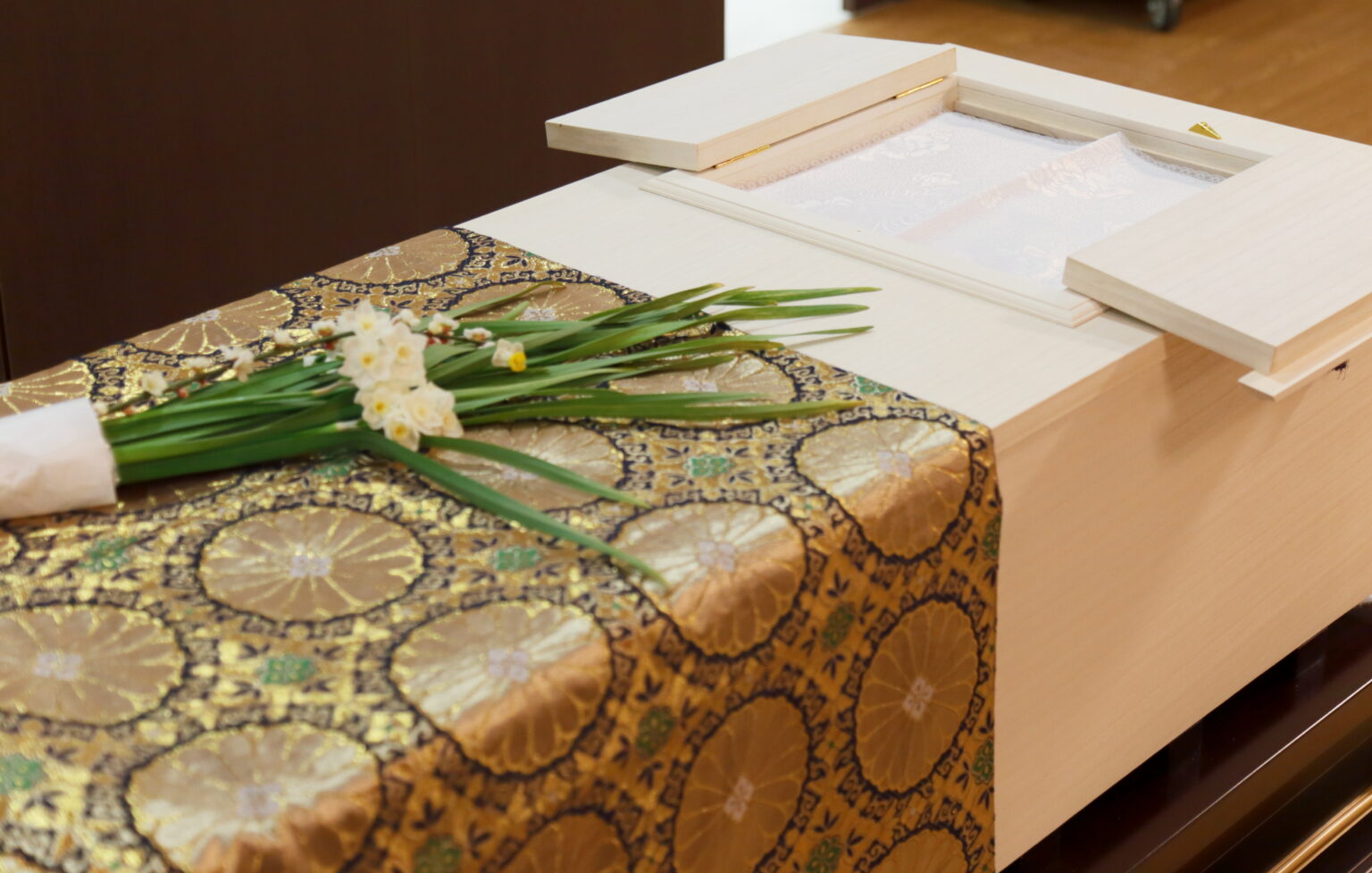

『お通夜』は故人が旅立つ準備を整えるための儀式

日本の葬儀は、お通夜を行い、翌日に告別式、火葬式が行われる流れが一般的です。

お通夜は、故人と最期の時間を過ごし、皆で故人を偲ぶ儀式です。故人が天国へと旅立つまでの準備を整え、夜通し灯明と線香の日を絶やさないよう遺体を見守ります。

現代では、18時〜19時頃に参列者が集まり、約2〜3時間程度かけて行われるケースが多く、ご遺族や親戚以外の参列者は、弔問が済み次第、帰宅する流れが大半です。

お通夜に参列する人はどの関係性まで?目安を解説

お通夜と告別式では、参列する人の範囲が異なります。では、お通夜に参列する人はどのくらいの関係性までが適切なのでしょうか。

基本的に三親等までの親族は参列必須

まず、故人の三親等までの親族は必ず参列します。お通夜だけでなく、翌日に行われる告別式や火葬式も同様です。

三親等とは、曾祖父母、祖父母、父母、子ども、孫、曾孫、兄弟姉妹、甥姪、叔父叔母が該当します。一般的に三親等に含まれる関係性の人でお通夜の準備を執り行い、夜通し故人のご遺体を順番に見守ります。

そのほかの親族も訃報が届き次第、参列するのが一般的

前述したように三親等に含まれるご遺族、親戚はお通夜や告別式、火葬式に参列するのが一般的です。しかし、三親等に含まれていない親族も訃報が届き次第、あるいは故人を看取り次第、お通夜の日程を確認して参列しましょう。

ただし、親戚があまりにも多く、日本全国に拡がっている場合、生前、ほとんど関係がなかったという人もいるかと思います。その場合は、参列者の判断に委ねます。

しかし、何も伝えずにお通夜や告別式が終わってから訃報を伝えてしまうと、トラブルの原因になりかねないので、必ず故人が亡くなったタイミングで訃報とお通夜の日時を知らせましょう。

お通夜は故人と縁のある人ならば時間の許す限り参列可能

お通夜はどのくらいの関係性であれば参列することは可能なのか、あるいは参列すべきなのかという疑問を抱く人は少なくありません。

基本的にお通夜は厳格に参列する人の範囲が定められているわけであはなく、生前、故人と縁のあった人ならば時間の許す範囲で参列が可能です。

- 生前親しかった友人

- 同じ地域に住んでいる近所の人

- 仕事の同僚

職場の同僚であれば、仕事が終わり次第、同僚全員で一緒にお通夜へ向かうという流れも多く見られます。また、同じ地域に住んでいる近所の人であれば、回覧板などでも訃報の知らせが届くため、その中にお通夜の日時や場所が記されていることが多いでしょう。

生前に関係性がなかった人は参列すべきではない

お通夜に参列する範囲に厳格なルールはないとお話ししましたが、当然ながら生前に全く関係性のなかった人が参列しても、ご遺族は困ってしまいます。

「ただの冷やかしかな?」と不快に思わせてしまう恐れもありますし、お通夜は故人との思い出を偲ぶ儀式でもあります。まったく関係のない人が参列しても、故人を本当の意味で偲ぶことはできないので、参列すべきではありません。

「ご遺族だけ」の意見も…事前にご遺族に確認するのが安全

近年は、葬儀を簡略化するご家庭や家族だけでしめやかに執り行うというご家庭も増えています。そのため、お通夜に生前少しだけ関係のあった知人や会社の同僚などが突然現れて参列してしまうと、迷惑になる可能性も考えられます。

したがって、訃報が届いたら必ず文面を細部まで確認し、「お通夜・告別式は遺族だけで執り行います」などの文面が記載されている場合は、無理強いせずに参列は控えましょう。

参列して良いのかわからないという場合は、ご遺族に事前に確認すると安心です。

基本的にお通夜は故人と親しかった人ならば参列可能

お通夜は生前、故人と親しかった人であれば、基本的には参列が可能です。しかし、現代の事情を考慮すると、ご遺族だけでしめやかに執り行われるケースも増えているので、必ず訃報の手紙を細部まで確認したり、迷惑のかからない範囲で遺族に事前の確認を取ってから参列しましょう。