目次

納豆を混ぜる意味とは?

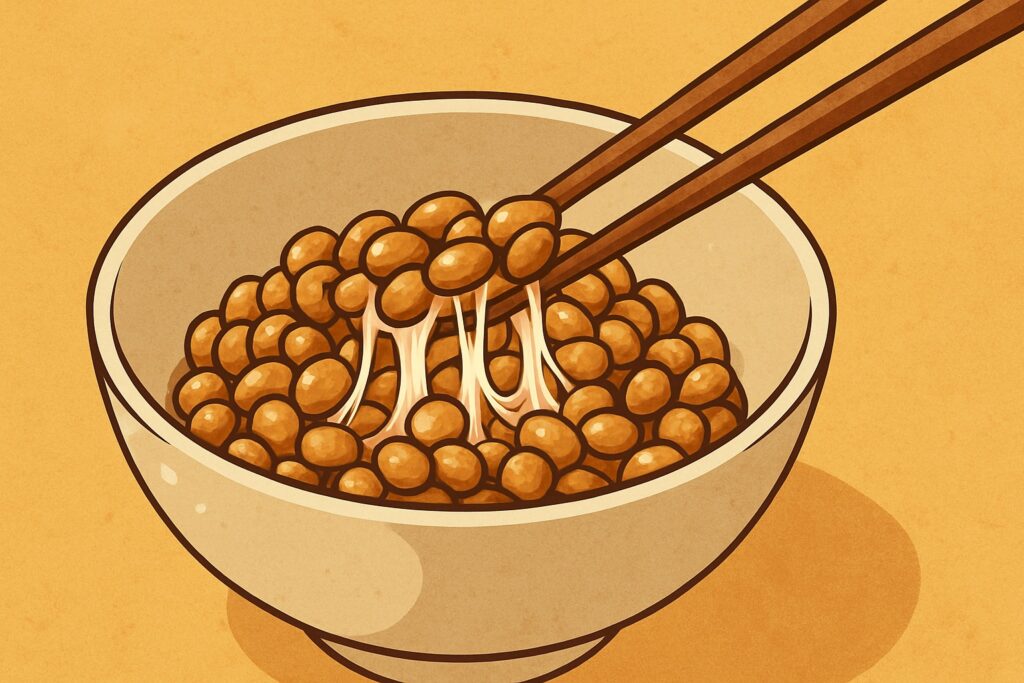

納豆を食べる前に混ぜるのはなぜでしょうか。日常的にやっていることでも、理由を問われると意外と説明できないものです。

実はここに「納豆をおいしく食べるための秘密」が隠されています。

なぜ混ぜるとおいしくなるのか

納豆を混ぜると空気が入り込み、糸がどんどん増えて全体が白っぽくなります。これはポリグルタミン酸というネバネバ成分が働きやすくなるからです。

糸が増えるほど舌に触れる面積が広がり、旨味が強く感じられるようになります。混ぜていくうちに「箸が重くなってきた」と感じたら、それは空気が十分に含まれ、食べごろのサインです。

ネバネバの正体と栄養素

よく「納豆をたくさん混ぜると栄養が増える」と言われますが、これは誤解です。ネバネバの正体はポリグルタミン酸で、混ぜることで栄養素そのものが増えるわけではありません。

混ぜる意味は、栄養ではなく味と食感を引き出すことにあります。ナットウキナーゼなどの成分は回数にかかわらず含まれており、変わるのは体感としての旨味や口当たりです。

混ぜないで食べるとどうなる?

もちろん「混ぜない派」も存在します。混ぜずに食べると豆の粒感がそのまま残り、ネバネバが少ないためさっぱりとした口当たりになります。匂いが控えめになるのも特徴です。

ただし、混ぜたときほど旨味が広がらず、味が淡泊に感じられることもあります。料理用途では巻き寿司や卵焼きの具に使う場合、混ぜないほうが形が保ちやすい利点があります。

つまり、混ぜるか混ぜないかは健康効果ではなく「食感の好み」と「用途」で選ぶものなのです。

納豆を混ぜる回数はどれくらいがベスト?

「何回混ぜれば一番おいしいのか?」――納豆好きなら一度は考えたことがあるはずです。

実際のアンケートでは20〜30回混ぜる人が最多で、「タレが全体に行き渡る程度」と答えた人も多く、100回以上混ぜる人は少数派でした。

つまり、普段の食卓では「軽く混ぜてすぐ食べる」のが一般的です。ただし、回数によって味わいや食感が変わることは事実です。

ここからは回数別の特徴を整理します。

20〜30回混ぜて食べた場合

20〜30回程度の混ぜ方では、豆の形がしっかり残り、納豆そのものの香りや風味を楽しめます。

ネバネバは軽く、サラッとした口当たりです。豆本来の歯ごたえを残したい人、忙しい朝に短時間で食べたい人に合ったスタイルです。多数派の食べ方でもあり、「シンプルに楽しむ納豆」といえるでしょう。

50〜100回混ぜて食べた場合

50〜100回混ぜると空気がたっぷり含まれ、粘りが増して白っぽい泡が立ちます。舌触りはふんわりとまろやかで、タレや薬味もよくなじみます。

迷ったら50〜100回。この回数は「粒感」と「ネバネバ」のバランスが取れていて、最も多くの人に受け入れられる食べ方です。実際に混ぜてみると、箸がだんだん重くなってくる感覚があり、「今まさに食べごろ」という実感が得られます。

200回以上・400回がベスト説

200回を超えると豆が潰れやすくなり、ひきわり納豆に近い食感になります。

ただし、研究機関の味覚センサー実験では400回で旨味がピークに達したというデータもあります。このときは粘りが極めて強く、なめらかで濃厚な口当たりになります。

しかし、毎日の食事で400回混ぜるのは大変で、豆の形を楽しみたい人には不向きです。休日に時間をかけて「実験」として試すと、新しい納豆の魅力を発見できるかもしれません。

トータル110回の段取り例

全国納豆協同組合連合会の会長が紹介したのは、約110回を目安にした混ぜ方です。

手順は「何も入れずに40回」「薬味を入れて20〜30回」「タレを加えて10〜15回」「からしを入れて仕上げに40回」。段階ごとに風味を馴染ませる方法で、豆・薬味・タレが一体となった味わいが得られます。

時間に余裕があるときに試すと、納豆の奥深さを感じられるでしょう。

粒の種類で回数は変わる?

小粒やひきわりは粘りが立ちやすく、少ない回数でも糸を引きやすいのが特徴です。

大粒は表面積が小さいため、同じ回数でも粘りが控えめに感じられることがあります。そのため、大粒納豆は少し多めに混ぜるとふんわり感が増しやすいです。

粒の種類に合わせて回数を調整すると、納豆の個性をより楽しめます。

納豆のタレはいつ入れるべき?

納豆を混ぜるとき、タレを「先に入れる派」と「後に入れる派」に分かれるのは有名です。実際の調査では先に入れる人が多数派ですが、食感や旨味を追求するなら後から入れる方法が効果的です。

ここではそれぞれの違いを整理し、あなたに合った選び方を紹介します。

混ぜた後に入れるメリット

タレを後から入れると、まずネバネバ成分であるポリグルタミン酸がしっかり粘りを作り、その粘りがタレを均一に抱き込むため、全体の味がまとまりやすくなります。

後タレの特徴をまとめると次の通りです。

- 粘りがふんわり立ちやすい

- 糸が白くなり、見た目も食欲をそそる

- タレの旨味や塩味が全体に均一に広がる

旨味を最大限楽しみたいなら「後タレ」。これが納豆らしい奥深さを感じられる食べ方です。

先に入れるメリット

一方でタレを先に入れると、水分が混ざって粘りが弱まり、口当たりは軽くなります。ネバネバが苦手な人や「手早く食べたい」人に向いた方法です。

多数派であることからも、実生活ではこの方法が支持されているといえます。栄養面の違いはほぼないため、好みに合わせて選べばよいでしょう。

分けて入れるとどう変わるか

後タレ派におすすめなのが「分割入れ」です。タレを一度に入れず、2〜3回に分けて加えることで味のなじみが良くなり、濃淡のムラが出にくくなります。

専門家の実験でも、タレを分けて入れた方が旨味数値が高くなったとされています。ひと手間かかりますが、違いを感じたいときに試す価値があります。

納豆をもっと楽しむアレンジ方法

納豆は混ぜ方やタレの入れ方だけでなく、合わせる食材によっても楽しみ方が広がります。薬味や発酵食品、油脂などを工夫すると、味や食感が一段と豊かになります。

香りの薬味で匂いを和らげる

ねぎや大葉、みょうが、しょうがといった薬味は、納豆の匂いを和らげながら爽やかな香りを添えてくれます。

特にねぎに含まれる硫化アリルはビタミンB1の吸収を助ける作用があり、栄養面でもメリットがあります。夏場は大葉やみょうがを混ぜると清涼感が増し、食欲のないときでも食べやすくなります。

コクを出す食材で満足感アップ

卵黄を落とせば濃厚さが増し、全体がまろやかになります。ごま油やオリーブオイルを数滴垂らすと香ばしさが加わり、脂溶性ビタミンの吸収も高まります。

チーズやマヨネーズを合わせれば洋風のアレンジになり、パンやトーストにのせて楽しむこともできます。<b>コクの追加は「満足感を高めたいときの一手」</b>です。

ネバ系・発酵系でうま味の相乗効果

オクラやとろろ、めかぶといったネバネバ食材を加えると、さらに粘りが増して食感がなめらかになります。

キムチや鰹節を合わせれば発酵食品同士の相性で旨味が強まり、腸内環境の改善も期待できます。こうした組み合わせは、ご飯のお供からおかずの一品まで幅広く活用できます。

混ぜない派のアレンジ

混ぜない納豆にも活かし方があります。大葉に包んで一口で食べたり、巻き寿司や卵焼きにそのまま入れると豆の形が保たれ、料理の食感を損ないません。

タレを別皿に出してディップのように食べるのも一案です。混ぜないからこそ活きるアレンジで、納豆が苦手な人でも取り入れやすくなります。

納豆を混ぜるときに気をつけたいこと

納豆は混ぜることで美味しさが増しますが、やり方を間違えると「粘りが出ない」「匂いがきつい」などの不満につながることもあります。ここでは、よくある失敗や注意点をまとめます。

混ぜても粘らないときの理由

せっかく混ぜても粘りが立たないのにはいくつか原因があります。代表的なのは次の通りです。

- タレや醤油を先に入れてしまい、水分でネバが弱まる

- 冷蔵庫から出したばかりで豆が冷たく硬い

- 器が浅く、空気が混ざりにくい

- 混ぜる力加減が弱すぎる、またはバラついている

解決するには、まずは何も入れずに混ぜ、常温に少し戻してから作業すると効果的です。深めの器を使い、序盤は力強く、後半はやさしく混ぜると粘りが出やすくなります。

納豆を混ぜてから置くとどうなる?

混ぜてすぐに食べるのが基本ですが、10〜20分程度置くと旨味や香りが落ち着き、味がまろやかになることがあります。これは納豆菌が空気に触れることで一時的に活発になるためです。

ただし1時間以上置くとアンモニア臭が強まり、風味も落ち、衛生面でもリスクが高まります。特に夏場は注意が必要です。置く場合は30分以内にし、ラップをかけておくと安心です。

熱々ご飯と温度の注意

納豆の成分のひとつであるナットウキナーゼは熱に弱く、70度を超える環境では働きが弱まります。炊き立てご飯にすぐのせると、この酵素の作用が損なわれる可能性があります。

健康効果を意識するなら、ご飯を少し冷ましてからのせるのがベストです。湯気が落ち着いたころを目安にすれば、温かさと栄養を両立できます。

卵白とビオチンの関係

納豆に卵を入れるのは定番の食べ方ですが、卵白に含まれる「アビジン」は納豆に含まれるビオチン(ビタミンB群の一種)の吸収を妨げるといわれています。そのため、生卵を合わせるときは卵黄だけを加えるのがおすすめです。

卵白をどうしても使いたい場合は、加熱すればアビジンの働きが弱まるため、調理済みの卵白を合わせれば問題ありません。

ちょいテクで差がつく納豆の混ぜ方

納豆をもっと楽しみたい人は、ちょっとした工夫を取り入れるだけで仕上がりが変わります。

仕上がりの合図を見極める

混ぜどきが分からない人は、見た目と手応えを観察しましょう。全体が白っぽくなり、箸を動かすと重みを感じるようになったら食べごろです。

これ以上混ぜても旨味は大きく変わらず、豆が潰れやすくなるので止め時の合図にすると失敗が減ります。

混ぜ方のコツ

序盤はリズミカルに力強く混ぜ、空気をしっかり含ませます。後半は力を抜いて一定のリズムで整えると、粘りがなめらかに仕上がります。方向を頻繁に変えず、同じリズムを保つのも安定した粘りを作るポイントです。

道具と器の工夫

箸が一般的ですが、スプーンを使うと効率的に空気を含ませられます。器は深めのものを選ぶと飛び散りを防ぎやすく、混ぜやすさも向上します。

忙しい朝でもこの工夫を取り入れると、納豆をストレスなく準備できます。

まとめ

納豆を混ぜる意味は栄養を増やすことではなく、味や食感を整えることにあります。混ぜる回数やタレの入れ方によって、ふんわり感や粒感、粘りの強さが変化します。

アレンジ次第で飽きずに楽しめ、混ぜない食べ方にも独自の良さがあります。大切なのは「自分に合った食べ方を見つけること」です。

明日は20回で粒感を楽しみ、次の日は100回でふんわり感を堪能する。そんな小さな実験を繰り返すことで、納豆はただの発酵食品から「自分だけのおいしさを探す楽しみ」へと変わっていきます。