目次

箸渡しとはどんな行為?

箸渡し(はしわたし)とは、自分の箸から相手の箸へと食べ物を直接受け渡す行為です。「合わせ箸」と呼ばれることもあります。家庭や学校で「やってはいけない」と注意されたことがある人も多いでしょう。

日本では昔から箸渡しが「マナー違反」とされていますが、その理由を知らないまま避けている人も少なくありません。実は、箸渡しがタブー視される背景には、葬儀と密接な関係があるのです。

箸渡しがダメとされる3つの理由

箸渡しがマナー違反になる理由は主に3つあります。ひとつずつ詳しく見ていきましょう。

葬儀の作法を連想させるから

箸渡しは、葬儀の「骨上げ」と呼ばれる儀式で行われる所作です。骨上げでは、二人一組になり、それぞれが箸を持って遺骨を拾い、箸から箸へと渡して骨壺に納めます。

日本では、この行為を「あの世への橋渡し」と捉えており、「箸」と「橋」の音が同じことから、故人が三途の川を無事に渡れるよう願いを込めて行われています。葬儀という特別な場面の所作を日常の食卓で再現するのは縁起が悪いとされるのです。

死や不幸をイメージさせるため

日本では伝統的に「死」や「葬儀」を縁起が悪く、穢れたものと考える傾向があります。そのため、葬儀で行う特別な儀式を普段の生活に持ち込まないようにする風習があります。

食事は本来、楽しく明るい時間であるべきですが、箸渡しの行為が葬儀や死を思い出させる可能性があります。特に最近近親者を亡くした人にとっては、つらい気持ちを呼び起こす原因にもなるため、相手への配慮としても避けるべきでしょう。

衛生的にも好ましくない

衛生的にも箸渡しは避けるべき行為です。自分の箸は口に運ぶ道具なので、箸から箸へ食べ物を直接渡すことは、細菌やウイルスの感染リスクがあり、見た目にも不潔な印象を与えます。また、箸渡しの途中で食べ物が落ちることも多いため、実用的な観点からもマナー違反とされています。

箸渡し以外にも気を付けたい箸のマナー

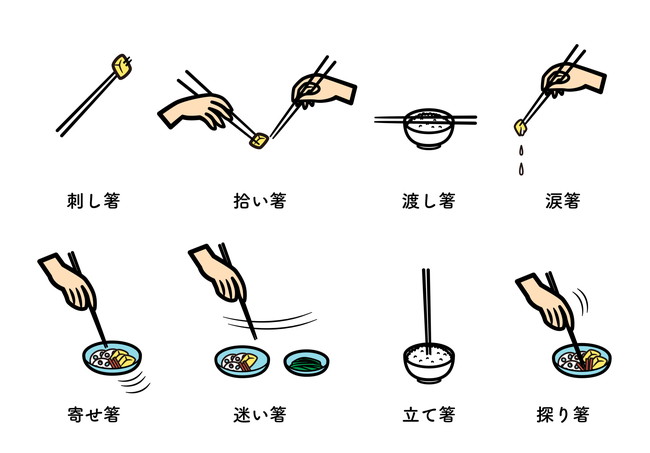

箸渡しのほかにも、「嫌い箸(きらいばし)」と呼ばれるマナー違反の箸使いがあります。これらは食事中の見た目を悪くし、周囲の人に不快感を与えるため、日常生活でも意識的に避けたいものです。

ここでは特に気をつけたい代表的な嫌い箸をいくつか詳しく紹介し、あわせてその他の嫌い箸も簡単に挙げておきます。

ばってん箸(交差箸)

ばってん箸は、箸を交差させて置いたり持ったりする行為です。これは葬儀の「箸渡し」を連想させるため、縁起が悪いとされています。また、箸を交差させる所作は見た目にも乱雑で品がない印象を与えるので、注意しましょう。

握り箸

握り箸とは、箸をグーのように握って使う持ち方のことです。この持ち方では細かい動作が難しくなり、料理を美しくつかむことができません。また、歴史的には「相手に攻撃を仕掛ける準備」と考えられることもあり、不吉な印象を与えるため避けるべき持ち方です。

寄せ箸

寄せ箸は、箸を使って食器を引き寄せたり、押し動かしたりすることです。食器を傷つけたり、音を立てたりするため、食事の雰囲気を悪くします。食器は手で直接動かすことが正しいマナーです。

迷い箸

迷い箸とは、どの料理を食べるか決まらず、料理の上で箸を動かし続ける行為です。これを行うと見苦しく、周りに迷惑をかけることになります。料理に迷った時は、一旦箸を箸置きに戻し、食べるものを決めてから再び箸を取りましょう。

涙箸

涙箸とは、料理の汁や油を箸先からポタポタと落としてしまう行為です。テーブルや衣服を汚す恐れがあり、見た目にも不衛生な印象を与えます。汁物や油っぽい料理を取るときは、食器を持ち上げたり近づけたりして、垂らさないよう注意しましょう。

そのほかの嫌い箸(簡易紹介)

上記の代表例以外にも、嫌い箸とされるものは数十種類あると言われています。以下はその一部です。

- 刺し箸:料理に箸を突き刺して食べる

- 立て箸:ご飯に箸を立てて置く(仏式の枕飯を連想させる)

- 渡し箸:食器の上に箸を橋のように置く

- 探り箸:鍋や大皿料理を箸でかき回す

- 舐め箸:箸についた料理をなめる行為

日常的に気を付けていれば防げるものばかりですので、覚えておくと役立つでしょう。

まとめ

箸の使い方は、自分自身の品格や育ち、相手への配慮を映し出します。箸渡しをはじめとする嫌い箸のマナーが存在する理由は、「形式的な決まりごと」ではなく、食卓を囲む人々が気持ちよく過ごすための思いやりが背景にあるのです。

食事はただ食べるだけでなく、コミュニケーションを深める大切な時間でもあります。正しい箸使いを身につけ、周囲を心地よくさせることができれば、より豊かで楽しい食卓になるでしょう。