目次

香典を郵送するのは失礼?

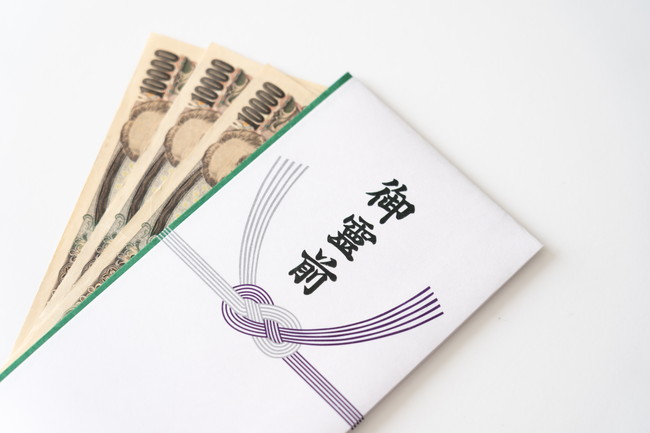

香典とは、故人に対する哀悼の意を込めて現金を包むものです。本来であれば通夜や葬儀・告別式に参列して直接お渡しするのが理想ですが、遠方に住んでいたり、仕事の都合や健康上の理由などで参列が難しい場合もあるでしょう。

こうした事情で参列できない場合に香典を郵送することはマナー違反ではありません。むしろ、香典を郵送することで弔意を示し、遺族への配慮を伝えることができます。

ただし、郵送する際には気をつけなければいけないマナーがあるため、正しい方法を理解しておくことが重要です。

香典を郵送する際に守るべきマナーと注意点

香典を郵送するときは、いくつか守るべき基本的なマナーがあります。特に注意が必要なポイントを以下で詳しく見ていきましょう。

必ず郵便局の「現金書留」で送る

香典には現金が入っているため、通常の郵便や宅配便で送ることはできません。法律でも、現金は郵便局の「現金書留」で送ることが定められています。香典を入れた不祝儀袋は、さらに現金書留専用の封筒に入れ、郵便局から発送しましょう。

この際、現金書留封筒には差出人の住所や氏名を記載しますが、それだけではなく、不祝儀袋(中袋も含む)にも同様に住所や氏名を明記することがマナーです。どちらか片方だけに記載するのは失礼にあたりますので注意しましょう。

宗教や金額に応じた不祝儀袋の選び方と書き方

香典を包む不祝儀袋は、宗教によって適切なものが異なります。また、包む金額によって袋の見た目や水引の形状も選び分けるのが一般的です。

- 仏教の場合:

黒白、双銀、または双白の水引きを使用し、「御香典」「御霊前」「御仏前」と書かれたものを選びます。 - 神道の場合:

黒白、双銀、または双白の水引きで、「御玉串料」「御榊料」と表記された袋を使います。 - キリスト教の場合:

「御花料」「御霊前」と書かれたもの、または十字架や花柄が印刷された袋が適しています。

また、表書きは薄墨の筆ペンで書くのが一般的です。薄墨は、「涙で墨が薄まった」という意味があり、故人を悼む気持ちを表しています。さらに、中袋には金額と差出人の住所・氏名を漢数字で記入します。金額は新札を避け、使用感のあるお札を選ぶようにしましょう。香典の金額の目安は次の通りです。

- 家族や親族:10,000~100,000円

- 友人や知人の身内:5,000~10,000円

- 近所や職場の関係者:3,000~10,000円

以上のポイントを参考にして、状況に合った香典を用意することが大切です。

香典を送る適切なタイミングと宛先

香典を郵送するときには送るタイミングも大切です。通夜や葬儀・告別式に間に合うようであれば、直接葬儀会場宛てに送ることも可能です。

ただし、葬儀会場によっては現金書留の受け取りができないこともあるため、事前に確認をしておくと安心でしょう。通常、郵便局の現金書留は発送後1~2日で到着しますが、確実を期すためには郵便局で日付指定を利用することをおすすめします。

もし通夜や葬儀・告別式に間に合わない場合は、喪主の自宅宛てに送付します。この場合の目安としては、葬儀の後2~3日から1週間以内に到着するよう手配すると遺族の負担になりません。宛先には喪主の名前が分かっていれば「〇〇様」とし、不明であれば「〇〇家 ご遺族様」と書くようにします。

香典を郵送する際には、さらに丁寧な印象を与えるために、手紙や一筆箋を同封するとよりよいでしょう。

添える手紙や一筆箋の書き方とマナー

香典を郵送する際、必ず手紙を添えなければいけないという決まりはありませんが、同封することで弔意や遺族への配慮をより深く伝えることができます。直接参列できない代わりに、言葉を添えるような気持ちで手紙を送りましょう。

手紙を書く際には以下のようなマナーに気をつけます。

- 「拝啓」や季節の挨拶などを省き、いきなり本題から書き始める。

- 「重ね重ね」「また」「再び」などの忌み言葉を避ける。

- 遺族の悲しみを強調するような表現を避け、慰めや気遣いの言葉を用いる。

- 通夜や葬儀に参列できなかった理由を簡潔にお詫びする。

- 薄墨の筆ペン、または黒インクのペンで書く。

便箋は白無地の縦書きのものを使用し、長文にならないようにします。一筆箋の場合は折り曲げず、そのまま封筒に入れて問題ありません。以下に、実際の文例をご紹介しますので参考にしてください。

香典に同封する手紙や一筆箋の文例

弔意を伝える手紙は相手との関係性に応じて書き方を変えることが望ましいでしょう。特に親戚や友人など親しい間柄の場合は、形式的になりすぎず、自分の言葉で哀悼の意を伝えることが大切です。

一筆箋に書く短めの文例

〇〇様のご逝去の報を受け、大変驚いております。遠方のためすぐに駆けつけられず残念に存じます。ご生前のお姿を偲び、心よりご冥福をお祈りいたします。

親戚に送る丁寧な文例

このたびの突然のご訃報に接し、深くお悔やみ申し上げます。

思いがけないことで言葉もありません。さぞお力落としのことと存じますが、どうかお気持ちを強くお持ちになり、くれぐれもご自愛くださいませ。

本来ならばすぐにでも駆けつけるところでございますが、遠方ゆえ叶わぬことをお許しください。心ばかりではございますが、お香典を同封させていただきました。ご霊前にお供えいただけましたら幸いでございます。略儀ながら書中にてお悔やみ申し上げます。

友人に送る場合の文例

〇〇様の突然の訃報に接し、ただただ驚いております。いつも明るく元気で、優しいお人柄だっただけに信じられない気持ちでいっぱいです。ご家族の皆様のご心痛はいかばかりかと胸が締めつけられる思いです。どうかお気持ちを強く持たれますよう、心よりお祈り申し上げます。

本来ならば直接お伺いすべきところ、遠方により叶わないことをお許しください。心ばかりですが香典を同封させていただきました。ご霊前にお供えいただければ幸いです。略儀ながら書中にてお悔やみ申し上げます。

香典郵送時に心がけるべき配慮

香典を郵送する際は、形式的なマナーだけでなく、遺族の気持ちに寄り添った配慮も忘れないようにしましょう。故人への敬意や遺族への慰めの気持ちをしっかりと伝えることが最も大切です。送付方法や手紙の書き方一つにも思いやりを込め、心のこもった弔意を届けましょう。