目次

『喪中はがき』はいつまでに出せばいい?

喪中はがきを出すべき期間は、相手が年賀状を書き始める前のタイミングです。そのため、できるだけ早く用意しておくとよいでしょう。

- 喪中はがきを出すべき時期…11月初旬~12月初旬

年賀状を早く書き始める人は、12月初旬から着手し始めます。その前に喪中はがきが相手の手元に行き渡っているようにするためにも、早めの準備が重要です。11月初旬に喪中はがきを出した場合、12月初旬に相手の手元に届くことが多いので、その点は把握しておきましょう。

12月に親族などが亡くなった場合は、喪中はがきではなく寒中見舞いを送るのがマナーです。

『喪中はがき』の正しい書き方

喪中はがきの正しい書き方は、以下の通りです。

1.年賀欠礼の挨拶

喪中はがきの一番最初には、年賀欠礼の挨拶を書きます。

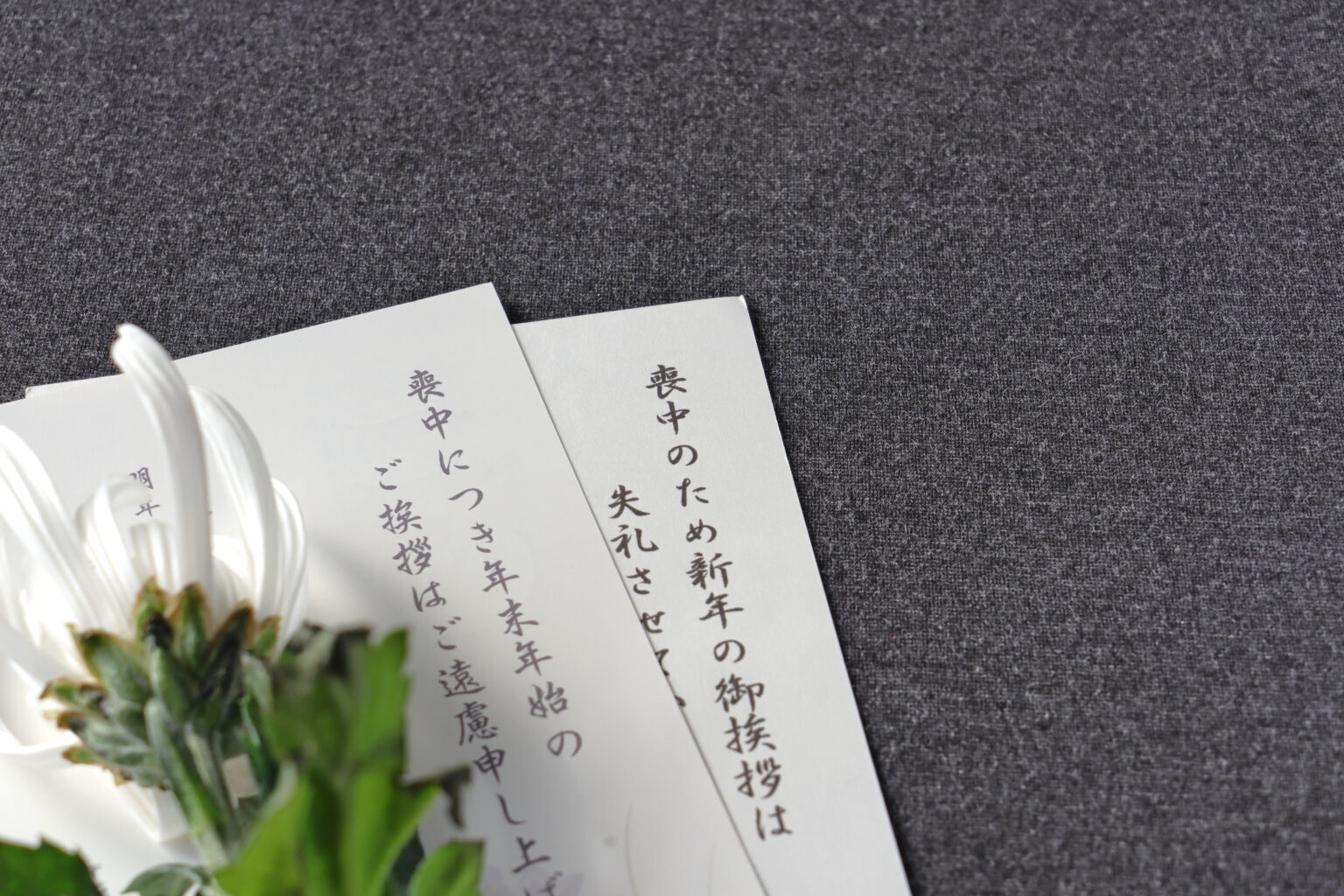

- 喪中につき年末年始のご挨拶を謹んでご遠慮申し上げます

- 喪中につき新年のご挨拶を失礼させていただきますなど

喪中はがきは、句読点を打たずに文章を書くのがマナーです。その点も注意してください。

2.故人についての情報

挨拶の次は、故人についての情報を書きます。

- 故人の名前

- 自分との続柄

- いつ亡くなったか…「今年」「令和○年」など

- 故人の年齢

年齢は、享年と記載した場合数え年になります。享年を使用しない場合は、満年齢での記載でもマナー違反にはなりません。

3.相手を気遣う言葉

喪中はがきを送った相手に対する、感謝と健康を祈る言葉を、続けて記載します。

- 相手への感謝の言葉…生前賜りましたご厚情深く感謝申し上げます

- 相手の健康を祈る言葉…ご自愛お祈り申し上げます

今後も変わらぬ付き合いをお願いする言葉を添えることも可能です。全体のバランスを見つつ、どういった文章に仕上げるか決定しましょう。

4.日付と差出人を記入

最後に、日付と差出人の情報を記入します。

- 喪中はがきを出す日付…令和○年○月

- 差出人の情報…名前・住所・携帯などの電話番号

喪中はがきを出す日付は、詳細なものでなくても構いません。日にちまで記入せず、何月に出すかだけを記載してもマナー違反にはならないので、ライフスタイルなどを加味してどうすべきかを判断しましょう。

『喪中はがき』におけるタブー

喪中はがきにすべきではないタブーは、以下のものがあります。

- 前文を記載する…前略など

- 1文の中で、句読点を打つ

- 行頭で1文字分下げて書き出す

- 派手なデザインに仕上げる

喪中はがきは、厳かな雰囲気を大切にしなければなりません。基本的にはシックな色のものを選び、イラストなども極力入っていないものを選びましょう。楷書体や明朝体のフォントを選んで使用してください。

まとめ

喪中はがきを書く際には、さまざまなマナーがあります。マナー違反をしないよう注意して、できるだけ早く喪中はがきを仕上げましょう。