目次

他の家の門限ってどうなってるの?

子どもに門限を設定するかどうかは家庭によって違います。調査によると、約半数の家庭は門限を決めていません。しかし、特に小学生のいる家庭では「安全のため」や「生活リズムを整えるため」といった理由で門限を決めている家庭も多くあります。

門限を決めている家庭と決めていない家庭、それぞれの主な理由をまとめました。

《門限を決めている家庭の理由》

- 安全のため

- 生活リズムを守るため

- 学習時間を確保したい

《決めていない家庭の理由》

- 子どもを信頼しているから

- 携帯電話で連絡がとれるから

- 部活や塾で毎日帰宅時間が違うから

門限を設けるかどうか迷う家庭は、自分たちの状況に合った方針を選ぶのが良いでしょう。

子どもの門限の目安(小学生〜高校生)

子どもの年齢によって、門限に求められる役割や時間帯は大きく変わります。年齢別の目安を紹介するので、家庭で話し合う際の参考にしてください。

小学生の門限

小学生の場合、最も多い門限は17時です。その理由は、17時頃には暗くなり始めることや、自治体のチャイムを基準にしている家庭が多いためです。

特に1~2年生の低学年は、自分で時間を逆算して帰るのが難しいため、「17時になったら友達とバイバイ」と伝える方法が効果的です。

高学年(5~6年生)になると、授業時間が延びて下校が遅くなるため、17時30分~18時くらいまで延長する家庭もあります。また、夏は日没が遅くなるので、18時ごろまで遊ぶのを許可するケースもあります。

《小学生の門限のポイント》

- 基本は17時(冬場は17時前が推奨)

- 夏季や高学年は少し遅くても良いが、安全最優先

中学生の門限

中学生は部活や塾、友達との付き合いが活発になるため、門限も少し遅くなり19時前後が一般的です。思春期で自主性を尊重したい年頃ですが、まだ完全な自己管理は難しいので、親の見守りが必要です。

《中学生の門限のポイント》

- 一般的に19時頃

- 部活や塾がある日は状況に応じて柔軟に対応する

- 完全に自由にするのではなく、親子でルールを共有する

高校生の門限

高校生の門限は、中学生よりさらに遅くなり、20時〜22時が目安となります。アルバイトや友人との交流が活発になる年代であり、子ども自身も自由を望むことが増えますが、自治体の条例で定められた深夜外出(23時〜翌4時)を考えると、遅くとも22時までが現実的なラインです。

特に女子高校生は、男子より早めの21時前後に設定する家庭が多い傾向があります。

《高校生の門限のポイント》

- 一般的には20時〜22時

- 深夜外出規制(23時〜4時)を考慮

- アルバイトの終業時間(22時以降は労働禁止)を考えて設定

門限を決める時の子どもとの話し合い方

門限を設定する時に大切なのは、親が一方的に決めるのではなく、子どもと一緒に話し合って決めることです。

特に中学生・高校生になると、自分の意見を尊重されたいという気持ちが強くなるため、子どもが納得して守れるルール作りが重要になります。

子どもと話し合うときに役立つポイントを紹介します。

子どもの意見を先に聞く

門限の時間を決める前に、まず子どもの意見を聞きましょう。子どもが「なぜその時間に帰りたいのか」や「友達とは何時くらいまで遊ぶことが多いのか」を話すことで、親子の理解が深まります。親が子どもの生活や交友関係を正しく理解するきっかけにもなります。

「家に着く時間」と「帰る準備を始める時間」を明確にする

子どもに伝えるときは「〇時までに家に到着するのか」、それとも「〇時に遊びをやめて帰る準備を始めるのか」を明確にしましょう。これが曖昧になるとトラブルや誤解の原因になります。子どもの年齢に合わせて、明確にルールを伝えることが大切です。

遅れた場合の約束も決める

門限に遅れてしまうこともあるかもしれません。その場合はどう対応するかを事前に決めておくと安心です。

- 遅れるとわかった時点で連絡を入れる

- 連絡がなく遅れた場合は、次回の門限を少し早めるなど、適切なルールを設定する

こうしたルールは、子ども自身に責任感を持たせることにつながります。

門限を守れたら、具体的に褒める

子どもが約束通り帰宅したら、しっかりと褒めてあげましょう。「きちんと時間を守ってくれてありがとう」「約束を守ってくれて、信頼できるよ」と具体的に伝えると、子どもも門限を守ることに自信を持ちやすくなります。

門限を決めない家庭で起きやすいトラブル

門限を決めない家庭も多くありますが、実際には予期しないトラブルに直面することがあります。子どもが自由すぎると、親の心配や子ども自身のリスクが増えるため、ここでは門限を設けない場合に起こりやすい具体的なトラブルと、その対処法を紹介します。

帰宅時間が遅くなり安全が心配になる

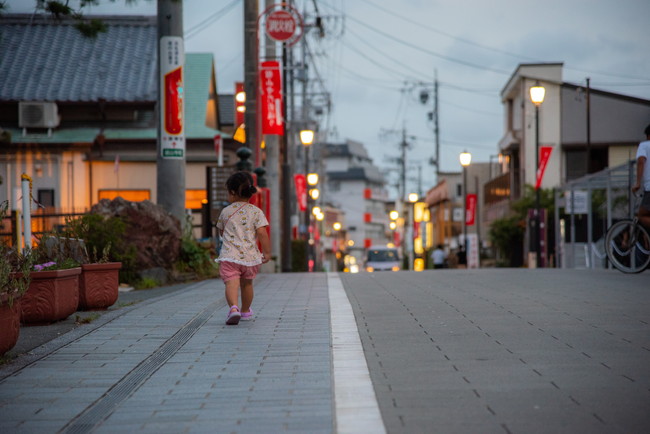

門限がないと、子どもが友達と遊ぶ時間がどんどん遅くなり、気づけば外は真っ暗というケースが多くなります。特に中高生になると、夜間に外出する機会も増えるため、交通事故や犯罪に巻き込まれるリスクが高まります。

【対処法】

携帯電話やスマートフォンを活用して、位置情報を家族間で共有すると安心です。また、「遅くなる場合は必ず連絡を入れる」など、最低限のルールだけでも設けるとリスクが減らせます。

子どもの生活リズムが乱れてしまう

門限がないと、帰宅後の食事や睡眠が遅れがちになります。その結果、翌日の朝起きられず学校に遅刻したり、日中の授業に集中できなくなったりと、生活リズムが崩れてしまいます。

【対処法】

最低限の帰宅時間(例えば平日は20時、休日は21時など)を設定し、それ以降は特別な理由がない限り外出を許可しないといったルールを家庭で決めておくことが有効です。

親子間での信頼関係が崩れる

門限がない場合でも、子どもの行動が気になり親が干渉しすぎたり、一方で親が全く気にしなかったりすると、親子間の信頼関係が崩れる場合があります。子どもは「自分のことを気にしてくれない」と感じたり、逆に「信用されていない」と感じたりすることがあります。

【対処法】

親が子どもを信頼していることを明確に伝えつつ、「門限はないけれど、必ずどこで誰と何をするのかを伝えてほしい」というルールを設けると、親子間のコミュニケーションを保つことができます。

まとめ

門限は家庭によって設定も考え方も異なりますが、大切なのは子どもが自分自身で時間を管理する力を育てることです。門限を守ることが目的ではなく、守ることで自己管理力や約束を守る責任感を学べるのです。

門限を設ける際は、単に時間を決めるだけでなく、なぜその時間にするのかを丁寧に子どもと話し合い、「自分でルールを守れた」という自信を与えてあげることが、子どもの自律性と成長に繋がっていきます。