目次

喪中は一般的に故人の一周忌法要までの期間を指す

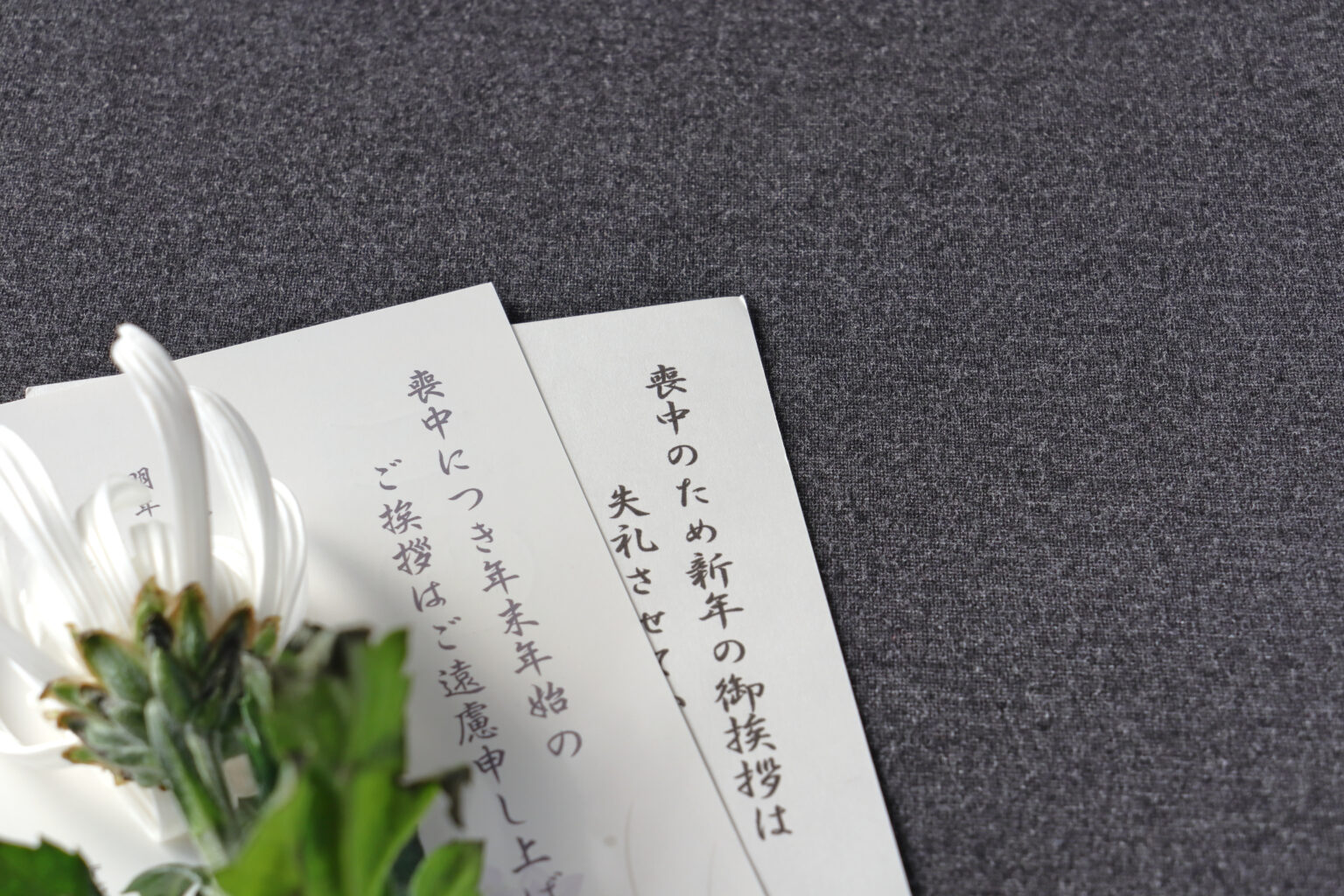

喪中とは、一般的に故人が亡くなった後、故人を偲ぶための一周忌法要までの期間を指します。この期間は、新年の祝いや結婚式などのお祝い行事、派手な行事や神社への参拝も控えるべきといわれています。

喪中の対象となる近親者は、父母や子供、配偶者が含まれますが、祖父母や兄弟姉妹、孫も3〜6ヶ月ほどは喪中機関となるため、この期間は前述したような行動は慎むべきでしょう。

喪中の人に言ってはいけない『5つのNGワード』

1年以内に近しい人が亡くなった人は、喪中期間です。この時期は近親者が亡くなったことへの悲しみや落ち込みが激しい人も多いため、かける言葉には十分注意しなければなりません。ここでは喪中の人に言ってはいけないNGワードを紹介します。

1.死を直接連想させる言葉

喪中の人には、故人の死を連想させるような直接的な表現は避けるべきです。

- 死ぬ

- 死亡

- 死去

- 亡くなる

- 急死

以上のような言葉を使うことで、喪中の人をより悲しませてしまったり、晴れかかっていた心を再び落ち込ませてしまう恐れがあります。

また、故人の死因を尋ねることも避けてください。悲しみを増幅させてしまう行為なので、あまりにも無神経です。

2.不幸が重なることを連想させる重ね言葉

一般的に、喪中の人には不幸が重なることを連想させるような重ね言葉も極力控えるべきとされています。

- 重ね重ね

- まだまだ

- つくづく

- 重々

- 再び

しかし、現代では重ね言葉を気にする人は少なくなっています。手紙やメールなどでお悔やみの言葉を伝える際には気をつけて、日常会話では過剰に意識する必要はないという意見も多いです。

3.不吉なことを連想させる言葉

不吉なことを連想させる言葉にも注意が必要です。

- 消える

- 浮かばれない

- 大変なことになる

- 枯れる

- 去る

特に手紙やメールでのお悔やみの文章では、以上のような言葉を使ってしまうと「失礼だ」と無作法であることに顔を顰められてしまいます。少しでも不吉なことを連想させるような言葉は避けて、別の表現に言い換えましょう。

4.後悔の気持ちを増幅させるような言葉

喪中の人は、故人に対して少なからず後悔の気持ちを抱いていることが多いです。そのため、その後悔を増幅させるような言葉かけは絶対にやめましょう。

- あの時〇〇していれば〜

- まだ◯歳だったのに……

すでに悲しみに暮れていて気分が落ち込んでいるところに、このような無神経な言葉をかけられてしまうと「やっぱり私のせいかもしれない」「みんなそう思っている」と負担をかけてしまいます。

悪気はなくとも、喪中の人の心を大きく傷つけてしまいかねないので、上記のような言葉は避けてください。

5.喪中の人の負担になる言葉

良かれと思ってかけた励ましの言葉が、実は喪中の人に負担を強いているケースは珍しくありません。

- 早く元気になってね

- あなたがしっかりしなくちゃ

- 〇〇のためにも頑張って

上記の言葉は、一見、相手を励ます良い言葉のように思えます。しかし、心身ともに疲れ果てている時期にかけられてしまうと、「そんなことを言われても……」と相手の心の負担を増やしてしまうこともあるでしょう。

相手の負担となるような言葉かけは控え、相手の心に寄り添うような言葉を選んでください。

喪中の人にあなたが「かけるべき言葉」とは

身内が亡くなった喪中の人に言葉をかけるならば、どのような言葉を選んで声をかけるべきなのでしょうか。

- 「ご愁傷様です」「お悔やみ申し上げます」

- 「無理せずご自身のお身体に気をつけてください」

- 「何か手伝えることがありましたら、遠慮なく言ってください」

- 「心身ともにゆっくり休んでください」

一般的な「ご愁傷様です」「お悔やみ申し上げます」という言葉に加え、相手の体調を気遣うような言葉や、困ったときには助けになることを伝える言葉などが最善です。

喪中の人は、やるべき手続きなども多く、その上、大切な人を失い心身ともに疲れ果てています。このような状態の人を労わる言葉かけを意識しましょう。

喪中の人には相手を気遣う言葉かけを心がけて

いかがでしたか。喪中の人には、相手の心に寄り添った気遣いの言葉をかけましょう。少しでも相手の心の負担を軽くできるような言葉を選び、ときには力になれる場面で助けてあげてください。