目次

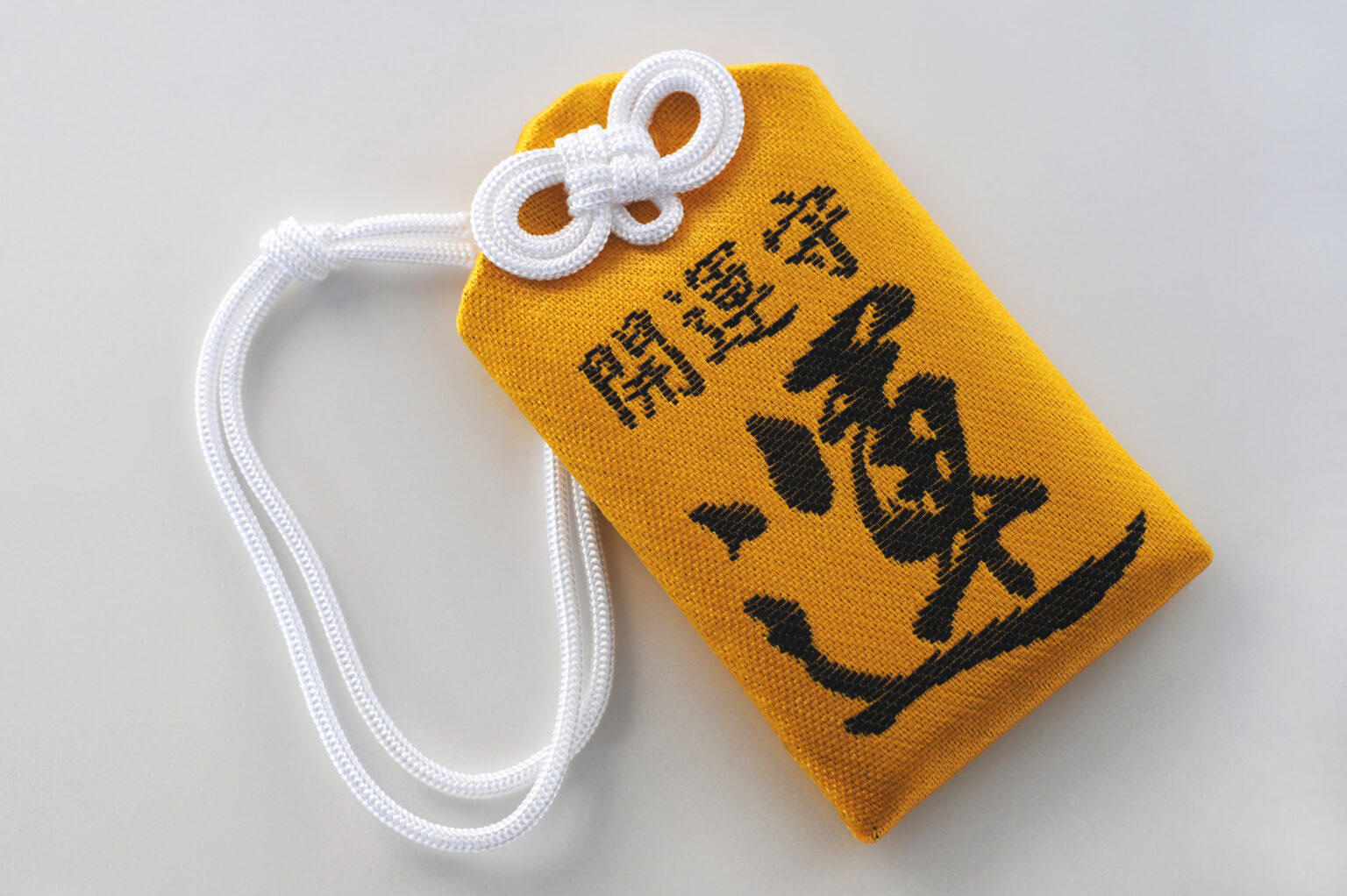

お守りには神様や仏様の力が込められている

神社や寺院で授かる「お守り」には、神や仏の力が込められた御神璽(ごしんじ)という木札が収められています。この神仏の加護を常に身につけることで、災難や不運を避け、幸運を呼び込むことができるとされています。

お守りは平安時代より伝わる日本の伝統的な習慣であり、医療が未発達だった時代には、お守りを持つことによって病気や災難から守られるという信仰が強く根付いていました。現代でも、お守りは単なる縁起物ではなく、神聖かつ伝統的な存在として大切に扱われています。そのため、手放す際にも正しい方法で処分することが必要です。

お守りの交換と処分の時期について

お守りは1年を目安に新しいものに交換し、古いものは適切な方法で処分するのが良いとされています。しかし、具体的な処分方法を知らない人も少なくありません。お守りを正しく扱うためには、避けるべき処分方法を理解しておくことが重要です。

避けるべきお守りの処分方法5つ

お守りは日常的に身につけることが多いため、処分する際の正しい知識は意外と知られていません。実際に、多くの人が何気なくしてしまいがちなNG行為が存在します。ここからは、特に避けるべきお守りの処分方法を5つご紹介します。

お守りの神聖な性質を考えずに処分してしまうと、結果的に神仏に対して失礼な行動となってしまいます。よくある間違いを避けるためにも、それぞれの方法について具体的に見ていきましょう。

1. 一般ごみとして処分してしまう

お守りを他のゴミと一緒に自治体の「燃えるゴミ」として処分するのは、神聖なものへの配慮を欠いた行為です。

日常の生活ゴミと同様に処理してしまうと、神仏の力を蔑ろにしていると捉えられることがあります。もしどうしても自治体のゴミとして出す必要がある場合は、塩などで簡単にお清めをした後、他のゴミと分けて清潔な紙に包んで処分するようにしましょう。

2. お守りに直接火をつけて燃やす

お守りを自宅で処分する場合に、直接お守りに火をつけるのは絶対に避けてください。この方法は神仏への敬意を欠いた行為と見なされる恐れがあります。

もし自宅で処分を行うのであれば、お守りを塩などで清めた後、白い半紙など清潔な紙に包み、その包んだ紙に火をつけるようにします。また、お守りが完全に燃え尽きるまで、きちんと見届けることが大切です。安全面への配慮はもちろん、神仏への敬意も忘れずに行動しましょう。

3. 異なる信仰の場所に返納する

神社で授かったお守りを寺院に、あるいは寺院のお守りを神社に返納するのは避けるべきです。神社と寺院では祀る対象が異なり、神社は神様を、寺院は仏様を祀っています。

そのため、異なる信仰の施設に返納すると、それぞれの宗教や信仰に対して失礼な行動となります。自分が授かった場所を覚えておき、きちんと同じ施設に返納することが重要です。

4. 宗派が違う寺院への返納

寺院で授かったお守りを返納する際には、同じ宗派の寺院へ返納するのがマナーです。異なる宗派の寺院に返納すると、その宗派に対して失礼にあたり、敬意を欠く行為となります。

お守りはあくまでも自分が授かった寺院、あるいは同じ宗派の寺院に返納することで、適切に扱っているという姿勢を示すことができます。

5. 他人に譲る

見た目が可愛いなどの理由で、使い終えたお守りを他人に譲るのは控えましょう。お守りは約1年でその効果が薄れるとされ、その後に他人に譲ることは礼儀に反します。

また、古くなったお守りに残ったエネルギーが、新しい持ち主に対して悪影響を与える可能性も否定できません。お守りを譲ることは避け、自分自身で責任をもって適切な処分方法を選びましょう。

お守りは授かった場所へ1年を目安に返納する

お守りを適切に処分するには、授かった場所に返納することが基本です。一般的に、お守りの効力は約1年とされており、それを過ぎると効果が徐々に薄れていくと言われています。

また、長期間持ち続けていると悪い気が溜まるとも考えられており、新しいものに交換することが推奨されています。

返納する際に気を付けること

授かった神社や寺院に返納する際は、感謝の気持ちを持つことが大切です。授けていただいたことへの感謝の気持ちを込めて返納すれば、神仏への敬意を示すことができます。

返納の際に少額の初穂料(お焚き上げ料)を納めるのが一般的ですが、神社や寺院によっては特に定められていないところもありますので、各施設のルールに従いましょう。

郵送で返納する場合の注意点

直接参拝して返納するのが難しい場合には、郵送での返納を受け付けている神社や寺院も増えています。ただし、郵送による返納をする際には、必ず事前に対象の施設に確認し、指定された方法で送るようにしてください。勝手な郵送や無連絡での返納は、相手に対して迷惑をかける可能性があります。

自宅でのお焚き上げについて

自宅でのお焚き上げはトラブルや不敬に繋がる可能性もあるため、基本的には避けた方が無難です。お守りは専門の施設でお焚き上げをしてもらい、神仏への感謝を伝えることを第一に考えましょう。

お守りの返納方法をしっかり理解したうえで行動すれば、敬意を持った行動が自然と取れるようになります。

お守りの神聖な力を尊重し、正しく返納を行おう

お守りは神仏の加護が宿った神聖な存在であり、単なる飾りや雑貨ではありません。処分方法にも細心の注意を払い、敬意をもって取り扱う必要があります。自宅で簡易的に処分するのは、緊急の場合を除き避けることが望ましく、必ず授かった神社や寺院へ返納することが望ましい方法です。

また、返納の手続きについては、施設によって異なるルールがあるため、事前に情報を調べておくと安心です。公式ウェブサイトや電話で問い合わせるなどして、きちんと手順を確認することで、神仏への敬意を正しく表すことができます。

郵送返納を検討する場合も、神社や寺院の指定に従って送付しましょう。郵送を受け付けているかどうかの確認や、梱包方法、初穂料などの詳細を事前に調べておけば、スムーズに返納できます。

日々の生活の中で、神仏への敬意を忘れず、常に感謝の気持ちを持ってお守りと向き合うことが大切です。そうすれば、自ずと適切な返納方法が見えてくるでしょう。