目次

サンマの旬はなぜ秋なのか?

秋になるとスーパーや市場に並ぶ脂がのったサンマ。「サンマは秋が旬」とよく聞きますが、その理由はサンマの生態と回遊のしくみにあります。

なぜ秋が一番おいしいのか、サンマがどのような経路で日本近海へやってくるのかをわかりやすく解説します。

春から夏に北の海で脂が蓄えられる

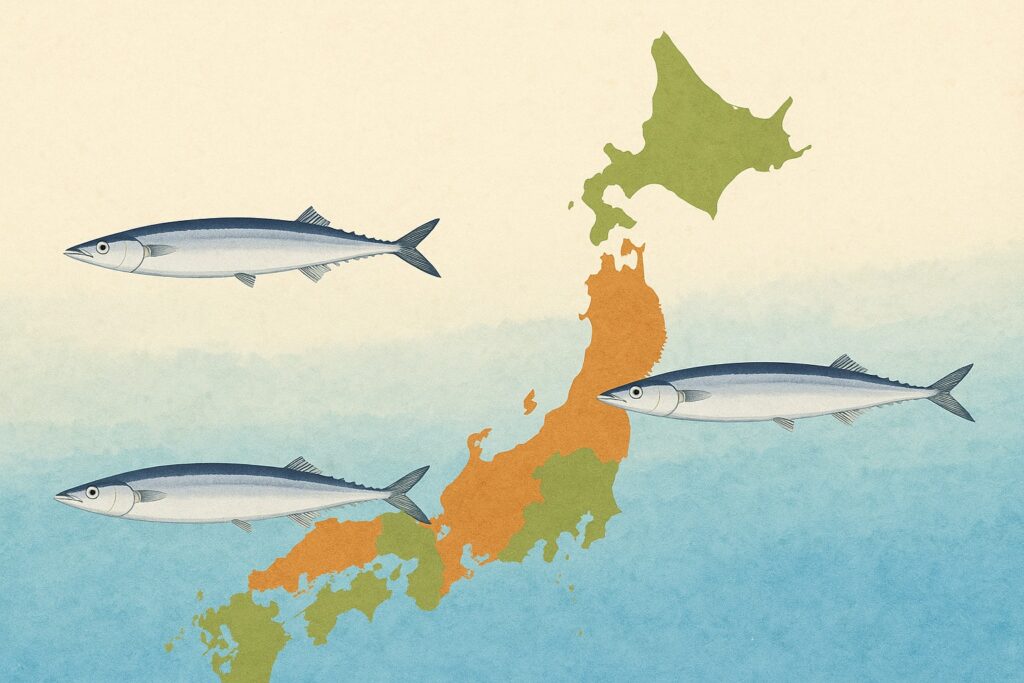

サンマは1年のなかで非常に長い距離を回遊する魚です。春から夏にかけては、北の冷たい海(オホーツク海など)に向かい、そこで栄養豊富な動物プランクトンをたくさん食べます。

この期間に、サンマは冬の産卵に向けて体内に脂肪分を蓄えます。

春から夏にかけての北の海域は、冷たい海水の中でプランクトンが豊富に育つため、サンマは短期間で丸々と太り、脂のたっぷり乗った状態になります。

この豊富な脂肪が秋のサンマのおいしさを決定づけるのです。

秋になると日本近海に南下

北の海で十分に脂肪を蓄えたサンマは、秋が訪れると産卵に備えて南へ向かい始めます。この移動が始まった頃のサンマが、1年で最も脂が乗り、おいしいとされています。

具体的には、8月下旬頃に北海道沖に近づき、9月から10月にかけて東北の三陸沖や関東の房総沖へと順番に南下していきます。この南下の時期が日本近海での漁期にあたり、サンマは脂が乗った最高の状態で漁獲され、市場に並びます。

サンマは胃がなく消化が早いため、内臓に餌が残らず、内臓ごと美味しく食べられることも人気の理由です。脂の旨味と適度な苦みが調和し、シンプルな塩焼きでも絶品になるため、秋の味覚として人々に親しまれているのです。

近年のサンマ漁獲量は激減している

ただし、近年のサンマ漁は大きく変化しています。かつて日本は世界のサンマ漁獲量の多くを占めていましたが、最近ではその割合は減り、資源量そのものも低下しています。

その背景には、海水温の上昇やプランクトンの減少といった海洋環境の変化、さらに台湾や中国などとの国際的な漁獲競争の激化があります。また、資源を守るための国際的な規制により、公海でのサンマの漁獲上限(TAC)も段階的に引き下げられています。2025年の公海での漁獲量の上限は12.15万トンまで制限されており、今後さらに希少な魚となる可能性があります。

つまり、秋が旬というサンマの美味しさは変わらないものの、昔のように安く豊富に食べられる魚ではなくなりつつあることも知っておきたいポイントです。

サンマの旬はいつからいつまで?

サンマは一般的に「秋が旬」とされていますが、秋といっても旬の中でもさらに細かく時期ごとに味わいが異なります。

サンマの脂の乗りや漁場によって具体的な旬の期間を詳しく見てみましょう。

8月末~9月:北海道沖のサンマ

日本で最初に旬を迎えるサンマは、8月下旬から9月頃に北海道の東沖で獲れる「初物」と呼ばれるサンマです。

この時期のサンマは、北の海で十分な栄養を蓄えて南下を開始したばかりのため、脂の乗りが非常に良く、新鮮で大型の個体が多いことが特徴です。

北海道の道東地域(根室や釧路など)では、この時期のサンマが刺身や寿司として生食でも楽しまれます。鮮度が良いため、口の中でとろけるような食感が楽しめます。

ただし、漁獲量がまだ少ないため価格はやや高めになることがあります。

9月〜10月:三陸沖のサンマが一番おいしい

9月中旬から10月中旬にかけては、岩手県や宮城県など三陸沖にサンマの群れが移動します。この期間がサンマの脂の乗りがピークを迎える「旬の最盛期」です。

三陸沖で獲れるサンマは、北海道沖のサンマと比べても脂と身のバランスが抜群で、最も多く市場に出回ります。この時期のサンマは塩焼きに最適で、香ばしい脂の旨味を味わえるため、家庭でも気軽に旬の味覚を楽しむことができます。

11月以降:脂が落ち始め加工品向けになる

11月に入るとサンマは徐々に南へ移動し、関東沖やそれより南の地域にまで回遊していきます。しかし、この時期には産卵に備えて体内の脂を使い始めるため、徐々に脂の乗りが落ちてしまいます。

そのため、11月以降に漁獲されるサンマは、塩焼きとしての人気は落ちますが、干物や丸干し、みりん干しなど加工品としておいしく食べられます。

この時期のサンマは旨味が凝縮されているため、焼き物ではなく干物などの調理方法で楽しむことがおすすめです。

新鮮で脂がのったサンマの見分け方

旬の時期に市場やスーパーに並ぶサンマのなかでも、特に新鮮で脂がしっかりのったサンマを見分けるためのポイントがあります。

見た目の特徴で簡単に判断できるので、ぜひ覚えておきましょう。

- 口先が黄色い

- 目が透明で澄んでいる

- 身がふっくら太っている

口先の黄色はサンマが豊富なプランクトンを食べ、脂が乗っていることを示しています。また、目が濁っているものは鮮度が落ちているので避けましょう。新鮮なサンマは身がふっくらとしていて触れたときに弾力があります。

これらのポイントを押さえることで、旬のサンマをおいしく楽しむことができます。

サンマをおいしく食べるためのコツ

旬の新鮮なサンマを手に入れたら、調理方法にも少し工夫をすることでおいしさが一段とアップします。ここでは、誰でも簡単にできる塩焼きのポイントを紹介します。

塩焼きがもっとおいしくなるポイント

サンマは脂が豊富でシンプルな塩焼きが一番おいしさを引き出しますが、基本の焼き方を少し意識するだけでお店のような仕上がりになります。

まず、焼く直前に全体に軽く塩を振ります。塩を振った後に長時間置いてしまうと身から水分が抜けてしまい、パサつきやすくなるので注意しましょう。

魚焼きグリルを使う場合は、事前にグリルを温めておき、皮が網につきにくくなるようにします。最初は中〜強火で表面をパリッと焼き、一度だけ裏返して中火でじっくり中まで火を通します。何度も裏返すと身が崩れやすくなるので注意しましょう。

仕上げには大根おろしやすだち、かぼすなどを添えると、脂がのったサンマをさっぱりとおいしくいただけます。また、鮮度が落ちやすい魚のため、翌日に食べる場合は必ず加熱調理を行いましょう。

まとめ

秋にサンマが旬を迎えるのは、単に脂がのるからだけではなく、日本の気候風土や文化とも深く結びついています。

最近では漁獲量の低下によりサンマの価格が上昇していますが、こうした環境の変化もまた、旬のサンマを食べることの貴重さを教えてくれます。旬の短い期間だからこそ、旬のサンマを選び、調理のポイントを少し工夫して、食卓で季節を味わってみてはいかがでしょうか。