目次

延長コードの危険を軽く見ていませんか?

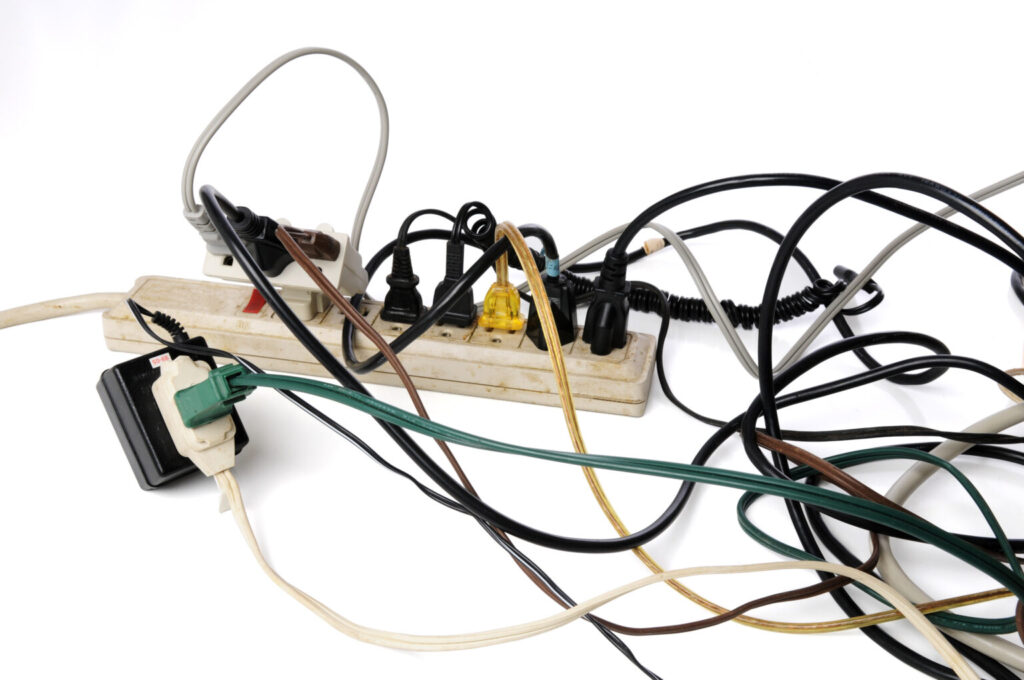

延長コードは、家庭やオフィス、作業場などで欠かせない便利なアイテムです。

しかし、間違った使い方を続けると、寿命が急激に短くなり、最悪の場合は火災につながることがあります。

コードは「電気を安全に運ぶための部品」であり、消耗品でもあります。外見がきれいでも、内部では少しずつ劣化が進行していることを意識しなければなりません。

ここでは、知らず知らずのうちに寿命を縮めてしまう危険な使い方を紹介します。一つひとつの行動がどのように延長コードを傷めているのか、理由とリスクを丁寧に見ていきましょう。

延長コードの寿命を縮めるダメな使い方

延長コードの寿命を短くする原因は、実は日常の「ちょっとした使い方のクセ」にあります。ここでは、延長コードの性能を損なう代表的な行為を紹介します。

① 延長コードを束ねたまま使う

延長コードを丸めたまま使うと、コード内部の熱が逃げにくくなります。電流が流れると必ず熱が発生しますが、束ねた状態では放熱ができず、内部の温度が上昇してしまうのです。

この熱は外側の被覆を劣化させ、やがて溶けたり焦げたりする原因になります。

特にコードリールタイプの場合、巻いたまま使うと定格電力(1500Wなど)を大幅に超えてしまうことがあり危険です。

コードを使うときは、必ずまっすぐに伸ばして使用してください。束ねたまま使う行為は、寿命を縮めるだけでなく発火事故にもつながる最も危険な使い方です。

② 定格容量を超えて使用する

延長コードには「最大でどのくらいの電力まで使えるか」を示す定格容量があります。多くの家庭用コードでは「15A・125V=1500W」が上限です。

この上限を超えて使用すると、コード内部に過剰な電流が流れ、急激に発熱します。内部の導線が熱で傷み、被覆の絶縁性能が下がり、結果として寿命を縮めてしまうのです。

特に注意すべきは、複数の高出力家電を同時に使うケースです。

例えば以下のような組み合わせは、容量オーバーになりやすい代表例です。

- ドライヤー(約1200〜1500W)+電子レンジ(約1000W)

- 電気ストーブ(約1200W)+加湿器(約500W)

延長コードに複数の高消費電力機器を接続しないこと。また、消費電力の高い家電は必ず壁のコンセントに直接つなぐことが安全の基本です。

③ 延長コードを連結して使う

延長コードを2本、3本と「つなぎ足して」使うのは非常に危険です。

コードの長さが増えると電気抵抗が高まり、電圧が下がるうえ、接続部分で接触不良が起きやすくなります。この接触不良が発熱を招き、発火のきっかけになります。

さらに、複数を連結した場合、1本目の延長コードに全ての電流が流れます。その結果、定格容量を大幅に超えてしまい、1本目のコードが耐えきれずに発熱・変形するリスクがあります。

延長コードは必要な長さを一本で用意することが鉄則です。「延長コードに延長コード」は安全基準上も絶対に避けるべき行為です。

④ コードを結んだり強く縛ったりする

コードをすっきりまとめたい気持ちは分かりますが、きつく縛るのはやめましょう。

結び目を作ると、内部の銅線が引っ張られて細くなり、電気抵抗が増えます。この部分だけが異常に熱を持ち、焦げや断線の原因になるのです。

また、無理な曲げや強い締め付けは、導線の被膜に小さなひび割れを生じさせ、そこから湿気が入り込んで絶縁不良を起こすこともあります。

コードをまとめるときは、指が1本入る程度のゆるさで面ファスナーなどを使用してください。

⑤ 家具や重い物でコードを押さえつける

家具の下を通したり、脚の下にコードを挟んだまま使用するのは危険です。

コード内部の銅線は細く柔らかいため、長時間押しつけられると断線や被覆の損傷が起こりやすくなります。特に、床と家具の間にコードを通すと圧力と摩擦が加わり、内部で断線しても見えにくいのが厄介です。

断線しかかった部分は電気抵抗が増え、熱を持ちやすくなります。「気づかないうちに焦げていた」「コードが溶けていた」といった事故の原因の多くが、この“圧迫”によるものです。

コードは家具や家電の下を通さず、壁際や床の角など、圧力がかからない場所に配線するのが理想です。

⑥ 釘やホチキスで固定する

延長コードを壁や床に固定する際、釘やホチキスを使うのは非常に危険です。

金属が被覆を突き破ると、内部の導線がむき出しになり、ショートや感電の原因となります。また、金属は電気を通すため、固定した部分が通電すると発火の危険が高まります。

安全に固定したい場合は、電気を通さないプラスチック製のコードクリップやモールを使いましょう。これらはホームセンターなどで手に入り、見た目も整いやすい方法です。

テープでの固定も長期的には被覆を痛めるため、仮止め以外では避けるのが無難です。

⑦ ホコリや湿気を放置する

延長コードや電源タップの差し込み部分にホコリが溜まると、「トラッキング現象」が起こることがあります。

ホコリが湿気を吸うと電気が通りやすくなり、プラグとコンセントの間で小さな放電(スパーク)が発生。その火花が少しずつ被覆を焦がし、やがて出火に至る危険な現象です。

とくに冷蔵庫の裏やテレビ台の下など、普段掃除をしない場所は要注意。

乾いた布で定期的にホコリを拭き取り、湿気がこもらないよう風通しを良くしておくことが重要です。ホコリと湿気の組み合わせは、延長コードの大敵と覚えておきましょう。

⑧ 湿気や屋外で使用する

延長コードは基本的に屋内用として設計されています。

屋外や浴室、洗面所などの湿気が多い場所では、コード内部に水分が入り込みやすくなり、絶縁性能が低下します。

これにより、漏電やショートが発生し、感電や火災のリスクが高まります。

どうしても屋外で使用する場合は、防水仕様・耐候性のある屋外用延長コードを選びましょう。

また、使用後は水滴や汚れをよく拭き取り、直射日光の当たらない場所で保管することも大切です。

寿命が近い延長コードのサインと対処法

どんなに正しく使っていても、延長コードは経年劣化によって性能が低下します。寿命を縮める行為を避けても、使い続けていればいずれは交換が必要になります。

ここでは、寿命が近づいたコードを見極めるサインと、その対処法を紹介します。

寿命を見極めるサイン

延長コードの一般的な寿命は3〜5年が目安とされていますが、使用環境によって変わります。

次のような症状が見られた場合は、使用期間に関係なく寿命が近いサインと考えてください。

- コードが硬くなった、またはひび割れている

- プラグ部分が熱を持つ

- 差し込みがゆるくなり、電気がついたり消えたりする

- コードやプラグに焦げ跡や変色がある

- 通電中に焦げ臭いにおいがする

これらの症状は内部で劣化が進行している証拠です。「見た目は大丈夫」と油断せず、少しでも異常を感じたら新しいコードに交換しましょう。

焦げや異臭があるときの対応

コードやプラグが焦げている、焦げ臭いにおいがする場合は、すぐに使用を中止してください。通電を続けると火災につながる恐れがあります。

安全に処置する手順は次のとおりです。

- コードを抜くときは、必ずプラグの根本を持って引き抜く

- 火花や煙が出ている場合はブレーカーを落とす

- 焦げたコードは修理せず、そのまま廃棄する

- 壁のコンセントにも焦げ跡がないか確認する

焦げた部分だけをビニールテープで補修するのは絶対に避けてください。内部の導線まで損傷しているため、修理しても再び異常が起こる危険があります。

安全に使い続けるためのチェック習慣

延長コードを長く安全に使うためには、定期的な点検と正しい保管が欠かせません。

以下のような習慣を意識すると、寿命を大きく延ばすことができます。

- 年に1度はプラグ部分とコード全体を目視で点検

- 使用していない延長コードはホコリを拭き取って保管

- 湿気の多い場所では使わない

- 使用年数が5年以上なら早めの交換を検討

延長コードは消耗品であり、永久には使えません。安全性を保つ最大の秘訣は、「まだ大丈夫」と思わないことです。

まとめ

延長コードの寿命を守るために最も大切なのは、「正しく使う意識」と「早めの点検・交換」です。延長コードは電気を安全に届けるための道であり、毎日の使い方ひとつで寿命が大きく変わります。

束ねたまま使う、定格を超える、ホコリを放置するなど、何気ない行為が少しずつ劣化を進めていきます。

また、コードの寿命は環境によっても左右されます。直射日光や湿気、温度変化の激しい場所では劣化が早まりやすいです。

安全を維持するには、「使い方・環境・点検」この3つを定期的に見直すことが欠かせません。

安全な暮らしを支えるために、延長コードも家電の一部としてメンテナンスの習慣を取り入れましょう。少しの注意が、長く安心できる電気環境につながります。